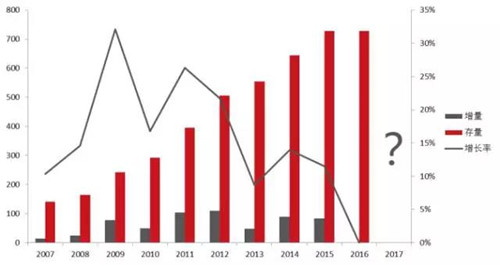

數據顯示:從2007年起,沈陽市集中商業的新增供應量平均每年以60.13萬平的速度向上增長。截至2016年,沈陽集中式商業存量已經近乎800萬平。而以城市的人口結構及消費能力來看,沈陽商業地產的體量已經超出一定的合理范圍。

2007-2017沈陽歷年集中商業增量、存量圖

與此同時,從2011年開始,沈陽集中式商業新增供應量逐漸放緩,2016年甚至出現“零”增量。2017年,目前僅有太原街玖伍文化城開業運營,而原計劃開業的K11前不久正式對外宣布暫緩開業,這一切都似乎在說明一件事情——沈陽商業地產由“增量”進入到“存量”時代。

存量商業的激活是大勢所需

沈陽商業地產的發展曾經歷過一段粗放式的集中增長階段——購物中心大量涌入,開發商紛紛在沈拿地、投資。從高端奢侈品百貨卓展,到中國最大的商業地產發展商萬達,再到城市綜合體開發者華潤,恒隆、中糧、嘉里、茂業、樂天、新世界等。無疑,知名商業地產商的進駐為城市的商業發展帶來了全新的活力與動力,但卻也讓沈陽的商業體量達到了前所未有的高度,成為業界矚目的焦點。

然而,受限于老工業基地機制性和產業結構問題的影響,近些年城市經濟發展速度放緩,人口增長乏力,消費需求遠不及一線城市以及服務業、創新業務發達的二線城市。加之隨著消費者從對品牌的盲目忠誠、對物質的占有逐漸轉變為對自我價值的探索、對精神的追求,大體量、固守傳統模式、以零售為主的百貨、購物中心紛紛陷入了客流少、資金持續虧損尷尬的境地。對此,商業項目或選擇“閉店”,或選擇應對市場變化、積極調整,以新姿態再度入市。

今年3月,位于市府大路的萃兮華都百貨在歷時6個月的定位及業態調整后重新營業;9月,經印力收購及改造后的印象城也會與消費者見面。不可否認,在新增商業逐年減少的態勢下,存量商業的激活、更新與升級將是未來沈陽商業地產發展的趨勢。那么基于此,百貨應該如何調整業態、塑造空間擺脫單一乏味的問題;購物中心又應該在加強體驗感外,把自己變得更具魅力,不再千篇一律呢?

新思維、多渠道激活存量商業

當一味的追求“增量”不再可取,如何激活存量商業,讓其最終為城市發展所用,則需要從以下幾方面著手:

1. 革新思維觀念,打破傳統創新制勝市場

商業市場因人而變,當人的需求從對物的簡單占有,變成對情感的共鳴、個性化的探索,商業運營者也需要革新思維觀念,打破傳統的開發思維,以獨具匠心的運營理念時刻給消費者以新鮮感。從被動的應對市場挑戰,到主動的引領市場變化。

相比其他綜合體開發商而言,中糧大悅城是最早開始“商業創新”的。2012年,北京朝陽大悅城最先去百貨化,將主力店“永旺百貨”調整出局,而這在當時的北京尚屬先例。為了一改過去購物中心的神秘基調,從根本上和人產生情感上的交流,大悅城在產品上進行創新,獨創一系列文藝街區,從天津大悅城的“騎鵝公社”到朝陽大悅城的“悅界”再到沈陽大悅城的“4?”……而當其他商業項目紛紛效仿大悅城開始建造零售、餐飲、體驗等業態混合的街區時,朝陽大悅城又在今年5月開了一個純粹的餐飲業態空間——“拾間”,引進獨具匠心的餐飲品牌,讓消費者真正享受到如同專屬一般的定制美食。通過將空間環境情景化、空間美學的組合化,引發消費者在情感的共鳴度,潛移默化的占領了消費者的時間,從而提升了商業的收益。

2. 把握人本需求,從場所運營到人的運營

隨著人的需求變化,商業項目也應當跳出以往以“場所”運營為主的思維,除了用場景創造流量外,更要回歸人性,深層次挖掘人的本真需求,以體驗和服務制勝;以個性化、精準化的內容營銷,實現消費者的導流,激發并引導消費需求。

實體商業與電商的本質區別在于前者能為消費者提供良好的體驗與服務。這就要求商業運營者需要以人為根本,從細節著手,有針對性的為不同身份標簽的消費者打造相應的商業場景,提供與其需求相匹配的服務。例如:為家庭消費人群引進兒童業態,設置親子互動區域;為文青愛好者打造藝術氛圍濃厚的休閑街區,舉辦文化藝術展覽活動。而在人性化服務層面,可學習借鑒日本商業:在商場門口準備卡通造型的兒童手推車,在商場內設置寵物寄存處,設立功能齊全的母嬰室等。

與此同時,商業的經營更需要以受眾認同的內容為依托。時下大火的IP,通過粉絲效應與品牌凝聚力吸引客流和聚集人氣,增加消費者的交互度和黏性,商業空間也因此有機會獲得市場及盈利。從最初的聊天工具發展到游戲,到呆萌的表情包,再到如今的Line Friends實體店,不斷人格化的Line更加注重消費者的場景消費體驗,其所營造的環境帶來的不只是人氣,更是將流量變現的能力。

此外,當互聯網打破了地域的界限,交通打破了以往城市的格局,人群也開始以興趣和愛好作為劃分基礎。而商業恰恰面向的是擁有相同文化標簽屬性的一類人,也因此,從體驗到服務,再到內容,商業項目只需找準這類特定的人群,通過經營符合其興趣愛好的內容活動,增強其交互性,建立具有圈層效應的社群。這樣,社群中的人既能成為商業項目的忠實粉絲,又能成為品牌的傳播者,場景內容的分享者。

3. 借勢互聯網,大數據助力商業地產再升級

未來很長一段時間,商業地產仍然是以存量市場為主,為了消化這部分商業,在極致的競爭環境下立于不敗,必須要學會創新尤其是加強新技術的運用,充分利用互聯網的手段獲取有效信息。如今,大數據在商業地產領域的應用日漸頻繁,通過技術手段打通線上及線下,串聯場內場外,重構商業項目對自身、消費者、競品的認知,實現商業項目的診斷調整和優化升級。

對消費者的認知存在偏差,對受眾的身份標簽把握的不精準,是目前市場上的商業項目普遍存在的問題。而大數據監測通過對海量數據的篩選、研究,幫助項目正確了解其對周邊區域的輻射范圍、受眾的年齡結構、身份標簽,開發商基于數據依據做出品牌、業態的調整,甚至投其所好舉辦一些營銷活動以吸引更多的消費人群。與此同時,大數據也是開發商用于準確洞察競爭對手的可輻射范圍、客群屬性及品牌偏好的有效途徑,以確定項目之間的競爭策略。以青島萬象城為例,通過大數據研究發現到訪客群與項目的中高端定位存在一定偏差;通過對競品客群的線下行為掃描了解消費者的品牌偏好,發現其對價格略高的品牌并不感興趣……對此,青島萬象城進行相關調整——調低客單價、拉開品牌檔次,提升消費者的厚度;豐富各類業態,增設符合青島當地消費者口味的餐飲品牌,滿足更多消費者的需求。

圖僅為示意,不代表青島萬象城

另外,大數據還可用于場內到訪關聯性分析,即通過監測不同時間段的客群到訪量,分析商城內樓層之間的轉化、各商業業態之間的轉化、主力店與場內其它店鋪之間的轉化,以此評估主力店的吸客能力,為商場對主力店鋪的后期調整與否提供有力依據。最后,大數據可監測廣告投放、場內活動是否有效,以此來提升市場宣傳的效率和價值。目前,包括華潤、中糧、印力、龍湖在內的多家開發商已經越來越重視大數據的應用,并把其作為商業項目調整的重要依據。

商業地產進入存量時代已顯而易見,不同于打造新增商業,存量商業的激活是社會資源的再利用,也涉及到產權、建筑、硬件、商業再定位等多方面的問題,需要我們更謹慎也更精準。而如何讓城市中早已失去活力的商業資產,重新滋長力量、發揮價值,是我們需要一直探索和思考的課題。

本文來源于RET睿意德,作者趙杰,如牽涉版權問題,請與管理員聯系刪除,謝謝!