文化復興

不知起于何時,中國各大城市開始刮起了一陣文化復興的風潮。社區圖書館、獨立書店、連鎖書店品牌像雨后春筍一般進入了大眾的視野。大量與閱讀相關的自媒體機構相繼成立,分享各種書單成為流行“姿勢”,作家、出版社、發行人也在不斷推動出版行業轉型,加上政府及社會各界紛紛投入到全民閱讀、書香社會的推廣當中,重建文化自信似乎已經成為全民共識。

國內連鎖規模最大的民營書店“西西弗”在一周內一口氣發布了北京、鄭州、海口、貴陽4家新店啟幕的預告,回顧剛剛過去的2017年,這家書店開新店42家,門店數總量已達到112家;無獨有偶,國內另一家知名連鎖書店品牌“言幾又”在2017年開新店的數量也比前年翻了一番;鐘書閣在上海、杭州、揚州陸續開出新店,方所在青島開出第四家分店后,則把目光放在了上海浦東,面積過萬平米的旗艦產品即將上市。這些新興實體書店的擴張速度令人咋舌,誰曾想過,就在五年前,實體書店才剛剛才經歷了一波慘烈的倒閉潮。

書店浮沉

受在線閱讀的影響,實體書店由于業態及體驗單一,加之經營成本的不斷上揚,2001至2011十年間,國營(新華書店)及部分民營書店出現過一次大面積倒閉潮。北京“光合作用”、“第三極”、“風入松”等著名人文書店接踵倒閉,鼎盛時有8家門店的上海季風書園,只剩總店苦苦支撐。據全國工商聯書業商會當年的調查數據,全國有近五成的實體書店倒閉,總數達1萬多家。時間僅僅過去了6年,實體書店又以燎原之勢強勢回歸——方所、單向街、鐘書閣、言幾又在亞馬遜、當當等線上渠道的強攻中逆勢而上,成為購物中心新寵兒,引發行業熱議。

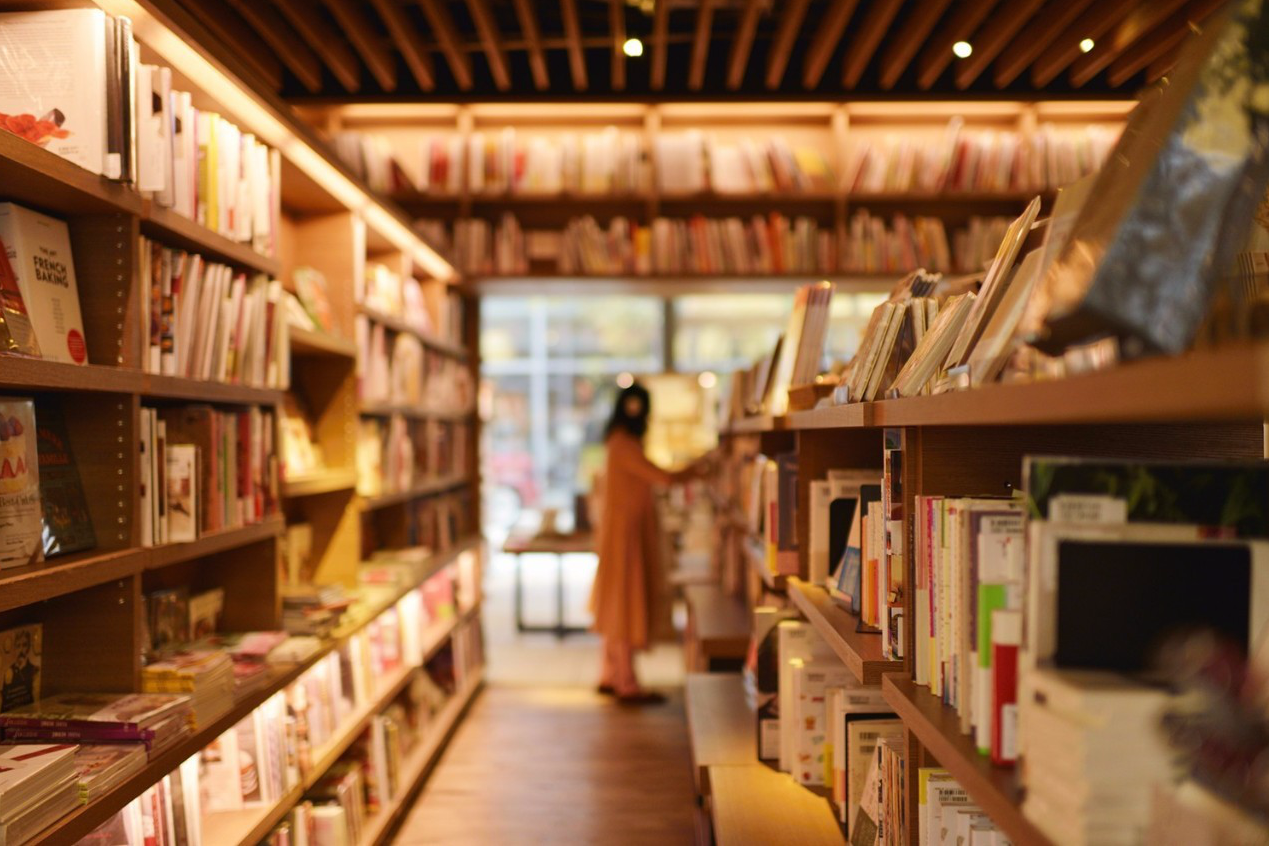

對比可以發現,這些復合書店和傳統的實體書店大有不同。首先,在這類復合書店的1.0階段,普遍采用“復合經營”的模式,店內除圖書銷售外,還有咖啡、輕餐、文創甚至服裝等相關零售業務,該模式解決了單店盈利問題。在2.0階段,這類復合書店把公共空間理念融合到書店設計當中,更多元的藝術、體驗內容通過空間提案和策展的方式向讀者呈現,不斷刷新著單店面積和跨界整合廣度的紀錄。隨著移動互聯網、大數據、會員制、生活提案、場景營造等方法論在書店行業應用的不斷成熟,在可以預見的復合書店3.0時代,我們還會見證更多新文化商業模式的誕生。

書店3.0:文化便利店

2018年5月,心居地書店首店即將入駐廣州佳兆業廣場。有別于其他復合書店品牌,心居地首次提出“文化便利店”的概念,讓人文生活回歸日常,為社區提供更便利化的文化服務。閱讀時光首先是私人的、自由的,心居地書店通過會員制服務平臺對會員的心愿書單進行跟蹤,將附近讀者的閱讀和預約需求整合呈現在最近的門店,為讀者提供最觸心的閱讀體驗;同時,閱讀的感受又是需要被分享的,心居地針對好書之人,開發了一套會員制的移動端圖書交易及借閱系統,讀者可以非常便捷地與他人進行圖書交換,借閱服務則僅向年費會員開放,希望大家走到書店不再受時間、空間和價格的束縛,讓閱讀普惠大眾,每一本讀物都流通起來,找到它下一個主人。

心居地將依此建立起一個以志趣和愛好數據為中心的社交聚落,希望運用線上線下綜合觸達的方式,連結愛書人、收藏者、運營者,堅持好書共讀。經過近一年的試運營,該模式已完成升級,并完成千萬級天使輪融資。“心居地”計劃2018年在廣州、深圳等地開出5-8家實體門店,以文化力深耕“粵港澳大灣區”。未來,心居地將構建自己的商業模式,與科創社區、生活社區、辦公社區等商業資產運營商及政府文化主管部門緊密合作,進入公共文化空間、社區圖書館、歷史建筑的活化及運營領域,適時推進“心居亭”計劃,數字化改建500-1000個傳統書報亭及共享閱讀空間,讓文化便利服務以全新的技術方式重構社區人文日常。

誠然,互聯網重塑了人們與世界的交互方法,改變了人們的閱讀習慣。但現在越來越多人意識到,網絡信息同質化愈發明顯,觀念和創意亦愈加趨同。心居地,亞馬遜書店等品牌沒有像他們前輩一樣通過堅持和守望等待人文社會的回歸,卻選擇了一條與移動互聯時代更緊密擁抱的道路,用太平洋兩岸各自的市場智慧摸索出兩套實體書店數字化的在地解決方案。

回歸沉靜、深入、優雅的紙質閱讀,是信息時代疲憊后難得的放松。治愈這個焦躁的時代需要實體書籍,它的紙感、味道及溫度不會消逝;同樣,實體書店也不會消逝,他們和他們的從業者們正以全新的方法論重新定義著他們所在的文化復興時代,期許更多的“心居地書店”在我們身邊出現,讓我們隨時隨地走進自己的內心,讀懂過去,遇見未來。