今年 4 月起,在北京市海淀區的優家公寓院子里,多了一個集裝箱大小的便利店。

通常,這個店里沒有店員,除了每天來補貨和時常過來檢修設備的工作人員,公寓里的住戶在這里消費,全都靠自助。

第一次進入小麥鋪,你需要掃描門上的二維碼,注冊成為會員,和普通店鋪的注冊程序不一樣的是,小麥鋪需要你現場自拍一張,作為人臉識別的數據。

注冊

注冊完成后,無需特別的程序,顧客走上店門口的斜坡、準備伸手去拉開門的時候,裝在門口的攝像頭就完成了人臉識別,自動開啟店門。店內的音響則會響起“歡迎小麥鋪粉絲”的聲音。

刷臉進門

店內的布局比較緊湊,優家的這個小麥鋪有六排貨架、一排冷柜和一組鮮食柜臺,包括微波爐、豆漿機、冷飲柜和面點柜,店內的商品則以食品為主,也有日常所需的少量日用品,總量在 600 種左右。商品定價與一般便利店相當,商品的選擇則偏年輕化,比如咖啡在罐裝、速溶之外,還有掛耳咖啡的選擇。

店鋪里大部分空間都留給了貨架,如果有兩個人同時在過道里就會顯得比較逼仄,不過一般來說,顧客都是一個人在店里。

走進店內,循環播放的語音提示顧客掃描貨架上張貼的二維碼,進入小麥鋪微信商城,需要購買商品,在小麥鋪的微信應用里掃描商品的條形碼,就可以將商品加入購物車,結算之后就可以帶上商品、離開店鋪。

整個過程里,并不需要店員的存在。如果是第一次來,有疑問的話,也可以問同樣在店里的顧客。我們在店里遇到幾個優家社區的老住戶,他們對這里并不陌生,從進店、挑選到結算、離開不過兩三分鐘。

但是,如果沒有店員和老顧客的指引,第一次見到小麥鋪的顧客,可能每一步都需要一些學習成本,進門之前需要注冊,出門需要按門邊的開關。

鮮食柜臺雖不復雜,但是使用自動豆漿機、打包、加熱食物等操作步驟,可能都需要一定的指導。完全無人,對顧客來說不一定是便利。

店內陳列

優家公寓的工作人員告訴我們,這家小麥鋪在優家公寓已經出現了五個月,最近升級成了 3.0 版本,也就是重新裝修、布置,我們在現場也遇到了來調試空調和香氛機的工作人員。

除了優家公寓的這一家門店,目前小麥鋪還在北京投放了 12 個類似的門店,分布在昌平、大興等地相對封閉的社區里。

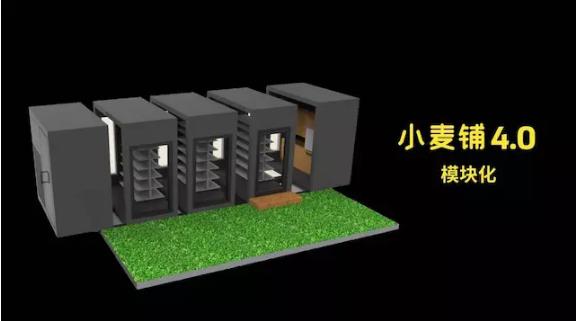

上周六,小麥鋪宣布獲得來自君紫資本的 1.2 億融資,一個月前,小麥鋪曾宣布獲得 1.25 億元融資,由洪泰基金、晨山資本聯合投資。在那場發布會上,小麥鋪發布了門店的 4.0 設計版本。

這個版本由建筑師青山周平主持設計,將在通過設備集成模塊預生產。像我們在優家社區看到的這個門店,包括標品、鮮食、設備(咖啡機、蒸包機、冷柜等)在內的布置都屬于基本模塊,能滿足一個社區最基本的需求。

加盟商如果有其他需要,可以提交給小麥鋪,小麥鋪會根據不同社區的消費偏好,將簡餐、書店、花店等擴展業態也做成可以拼接的模塊,加入現有的門店中。

位于優家公寓的小麥鋪

青山周平告訴《好奇心日報》,因為小麥鋪的門店模塊全部都將在工廠中預生產,在設計時考慮到長距離運輸,所以門店的高度限制在 2.9 米,寬度也不能超過三米,因為那是卡車運輸的極限。

模塊出廠的時候,室內的貨架、設備都已經安裝好,放到社區里之后,只需將商品上架,就可以營業。

“它的好處是不用建房子,建房子可能會遇到審批之類的問題,由于小麥鋪是模塊化設計的,而且每塊都比較小,所以它可以拼到最小,三個模塊也可以,四個也可以,十平米左右就夠了。”青山周平說。

在設計師的想象里,小麥鋪雖然是從工廠里批量生產的產品,但是也會像社區里常見的小賣部一樣,每個店因為場地不一樣、業主不一樣,一兩年后擁有各自的特色。

“小麥鋪的特點是跟小業主合作,他們的設想是,小區里面的阿姨平時白天沒有什么事情的,她可以拿少部分的費用做這樣一個小店。”青山周平告訴我們。

從四月到現在的社區測試中,小麥鋪計算出一家店的盈虧平衡點是 500 元,也就是說,每天銷售額達到 500 元,在一年內可以收回成本。已有的門店的平均日營業額則在 1500 元左右。

這些便利店不一定是完全無人的,考慮到鮮食的操作和老人、小孩等消費群體的便利,小麥鋪還是需要有一位店員值守。

只是店員不一定會像社區小賣部的老板一樣,一天十幾個小時全部都在店里。

據小麥鋪副總裁全斌介紹,在前期投放調研的社區中,他們已經簽約了幾十家門店,另外還有一些高校、醫院和商業地產的項目找來簽約,接下來他們在北京會找一些社區配套相對缺失的地方優先投放。

但是,無論是將小麥鋪放置在封閉的社區還是在城市的公共區域中,“房租”的成本能不能省下來,并不確定。小麥鋪相關工作人員告訴我們,已經有一些省、市政府官員來參觀小麥鋪,希望能夠在城市中引入小麥鋪。但是,在每一個城市,小麥鋪都將面臨政策的不確定性,在高校、醫院等社區,也是一樣。

按照小麥鋪的計劃,按每三百戶家庭一家店的密度計算,到 2020 年希望輻射一萬個社區。這一萬家店鋪將以北京為中心,逐漸輻射到周圍。

據統計,全國目前一共有 680 萬家便利店,其中有 434 萬家都是社區小賣部的形式,改造它們也成了創業公司和大公司著眼的方向之一。

最近,電商巨頭也都將注意力投諸社區便利店的形態,阿里巴巴在杭州改造了三家社區便利店,打造成天貓小店,京東則宣稱要服務全國一百萬家便利店。

本文轉載自好奇心日報,作者唐云路,如牽涉版權問題,請與管理員聯系刪除,謝謝!