疫情中重新思考住宅的公共空間設計

來源:禾乘裝置 作者:禾乘裝置 時間:2022-04-20

什么是好產品?

大部分人的第一反應多是:戶型好、室內好,感覺上與自身密切相關。但是,現實卻與此回答不同。Eg. 兩個緊鄰的小區A與B,交付時間接近,A為低密別墅洋房社區-單價1.5萬元/㎡,B為高層社區-單價2.3萬元/㎡,高層社區比低密社區單價高1/3。大家看下面兩張圖,就能立刻明白。好戶型,好社區,哪一個居住更舒適,哪一個增值更有保障,一目了然!隨著中國房地產市場的逐漸成熟,客戶對于公共空間的重視逐漸提高,但目前國內項目的公共空間,及人們對公共空間的理解,與更加發達的經濟體之間仍有很大不同。

在中國隨處可見小區設立圍墻。中國城市居民經歷了四合院、單位集體大院,再到商品住宅社區,唯一不變的就是“封閉性”。無論時代怎樣變化,“深宅大院”一直是中國人骨子里的追求。在傳統中國文化中,圍墻是重要的組成部分。繁體“國”字,表現了一個四周城墻圍合的地域。圍墻在中國人心中不僅關系著家庭的安全與舒適,更關系著家族的興旺與衰敗。

最有代表性的民宅,山西喬家大院,其大院內又分6個大院,內套20個小院,大院四周全都是封閉式圍墻,高三丈有余。在這里,可以看出中國人對“圍合”的執念。想必于疫情中的我們,現在居住的小區是真正的“封閉”式管理狀態。

步入我們的小區,不像往常那樣有許多小朋友在園區玩耍、椅子上也不見了曬太陽的爺爺奶奶,只是匆匆的走到單元門,小心翼翼的按上電梯回到家中,洗手消毒……很多人將公共空間定義為室外的綠化環境,沒有真正認識到公共空間設計的意義。以最典型的入戶大堂為例,它的標配就是信報箱…其他的呢?可能豪宅在門廳會設有會客桌椅,沒了,想不到其他的了……作為絕大多數業主每日出入的必經之處,也是鄰里之間溝通交流的場所,更是接待親朋好友來訪的第二會客廳。如此設計是否太過草率?!我們再來看看目前更加文明發達的日本、歐美是如何理解處理公共空間的。日本的住宅區形式,更類似于歐美的“街區制”,其住宅小區大多是直接和大路相連。日本城市建設規劃法當中,規定任何小區不得建設封閉性圍墻,一方面是為了節約土地,提高土地利用率和使用價值。另一方面是為了強化城市的融通性和開放性,用綠化代替圍墻來美化街區。再一方面,日本是地震多發的國家,也可能是出于防災的目的,一旦發生地震,圍墻倒塌會出現安全隱患,而且無圍墻更有助于居民疏散。2016年,中國不少城市規劃設計風靡開放式社區,當時引發了大量的討論,主要集中點在于,沒有了圍墻的小區,還是小區嗎?安全如何保障?第一,樓棟設立大廳,大廳里設置管理室,所有人要進入樓棟,必須經過大廳。

第二,樓棟設置嚴密的電子門鎖系統,需要專屬的密碼與鑰匙。

沒有圍墻的小區,何來景觀園林,何來室外公共活動空間?在中國,這些設施都是屬于小區住戶的獨享資源。但在日本,建設這類設施已經變成了政府經營的公共事業,而且變成了所有人都可以享有的公共設施,不僅可以消除那種墻內墻外的隔閡感,還能最大化加強居民之間的交流和溝通,促進街區的活性化。把戶型的功能移到戶外,樓內共享,甚至和城市共享,將戶內功能外移公共區域,功能外部化促使公共空間的發展,實現居住功能上的補償和完善。日本公寓不僅是住宿之所,還提供了此前無法觸及的生活方式:時尚的共享辦公空間、酒吧、屋頂露臺、會客室;入口處有書齋和會客沙發,前臺配備各種干洗、房間打掃、呼叫出租車等服務(真的會懷疑是不是在住五星級酒店…)除了一般高級公寓有的休息房、健身房、游泳池等等公用設施之外,按摩室、天臺BBQ、空中花園、寵物專用室等細節的設計也是其令人心動的魅力點。“緊急發電機”、“防災用水井”、“消防用水槽”、“簡易衛生間”、“飲用水”之類的應對災害用的設備和物品也都在樓里,在確保住戶安全的方面可以說是非常用心。日本對于公共空間的共享的思考的同時,并沒有忽略私密性。灰空間即是典型代表,考慮了人的心理過渡。大部分日本住宅的廊道戶門入口設計成——凹槽,走道扶手墻上至頂板安裝遮蔽物是為了從對面和走廊任何一角度看不到戶門,這也是吸收星級賓館的設計手法,開閉戶門時室內難免被人窺視,那是不太舒服的一件事,也容易引發安全問題。入口凹槽處安裝了本戶專用的水電表盤箱,TR粉色表明這里是儲物柜,近年來滑雪用具如何儲藏成為樓盤賣點之一。在疫情中的我們足不出去就能見見世面,熏陶下藝術氣息…

1952年法國,一座舉世矚目的超級公寓住宅——馬賽公寓大樓,它像一座方便的“小城”。被人們稱為“馬賽公寓”的建筑,是勒·柯布西耶著名的代表作之一。設計理念——勒·柯布西耶運用文藝復興時期達·芬奇的人文主義思想,演變出一套“模數”系列,這套“模數”以男子身體的各部分尺寸為基礎形成一系列接近黃金分割的定比數列,他套用“模數”來確定建筑物的所有尺寸。該公寓高56m,共18層,該公寓引入了城市功能空間,頂層布置了幼兒園,托兒所,兒童玩耍場地,健身房,屋頂公共交往平臺等場地。節省了緊張的土地資源,同時又開拓了人們的視野,增加了對居民的人性化設計。底層架空,成功避免了底層采光的不足,在底層形成建筑灰空間,為人們活動提供了場所。在建筑的7層和8層布置了商店、零售廳、餐廳、洗衣房等輔助服務空間,為人與人之間溝通聯系提供了有利的場所。在交通流線處理上采用了躍廊式布置,每三層設置了一條走廊,減少了公共交通空間,增加了人們在走廊的公共活動,與傳統住宅相比,居民活動從被動轉化為主動。通過解讀馬賽公寓公共空間設計手法,對我們研究高層住宅公共空間設計有很大的啟發。馬賽公寓公共空間與生活空間相互滲透,使人們足不出樓就能滿足生活所需。同時在高層住宅中體會到鄰里之間的交往樂趣。公共空間設計將之前居民的“被動到達”轉換為“主動到達”。例如,屋頂公共平臺的設計,無論是采光還是通風都十分良好。空間被賦予了情感,“人性化”的設計理念使人愿意主動接近公共空間,融入其中。馬賽公寓代表勒·柯布西耶對于住宅和公共居住問題研究的高潮點,結合了他對于現代建筑的各種思想,尤其是關于個人與集會之間的關系的思考。

那里的居民都已經形成一個集體性社會,就像一個小村莊,共同過著禍福與共的生活。沒有任何個人的犧牲,因為每一公寓單元都是隔音的,與周圍的山光水色的環境保持直接的接觸,擁有雕刻般的雄渾力量。更重要的是:他把公寓的底層架空與地面上的城市綠化及公共活動場所相融,讓居民盡可能接觸社會,接觸自然,增進居民之間的相互交往。

他還把住宅小區中的公共設施引進公寓內部,如:商業街、游休憩綠地、娛樂設施等,使公寓成為滿足居民心理需求的小社會,這些都值得我們學習和借鑒。隨著我國經濟的發展和城市化進程的迅速增長,為了解決城市人口增加帶來的居住問題,高層建筑住宅已經成為我國住宅的主要類型。然而,從我們已建的高層建筑來看,設計過于注重居住空間設計,卻忽略了對公共空間的合理規劃設計,輕視了公共空間對居民生活品質的重要影響,淡化了“以人為本”的公共空間設計理念,從而導致鄰里之間變得冷漠,集體意識逐漸削弱。社群,何為社群!

美好生活,何為美好生活!

我想肯定不是冷漠!

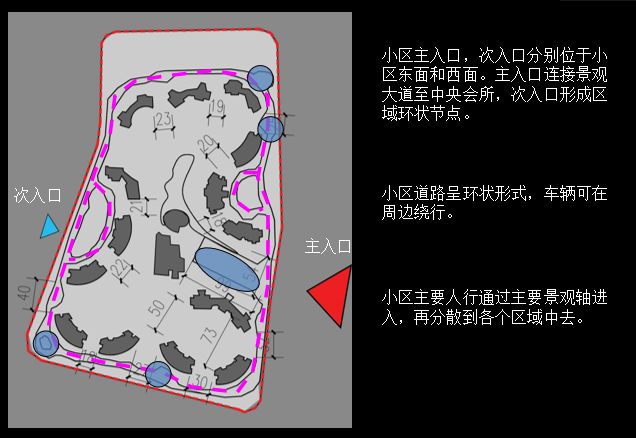

大面寬:導致產品競爭力強,規劃用地資源均好,但在一定容積率壓迫下導致過于均好,過于均勻劃分,缺少大空間。小面寬:可以產生有大綠地,但是產品競爭力弱,用地資源均好性下降。在較高容積率率的要求下,小區會因面寬要求導致用地劃分過于均好,規劃設計要解決這一矛盾,不能浪費土地,對用地價值充分挖掘,才能保證在產品面寬優勢的前提下,創造出高品質的空間環境,如景觀軸,大綠地等等。項目分三期,一期入口雖然在側面,但是用一個帝國景觀軸引導了整個樓盤;二期延續一期景觀軸引至河邊,會所為節點;三期建筑成東西向,有效利用景觀資源

一期的主朝向不小于55m;二期主朝向間距在50-70m,南北平行布置;三期主朝向間距75m,基本回避南北放置。

項目位于于蓮涇以南,浪水浜以北,錦繡路以西,中心河以東的范圍。分三期開發以分散環繞的形式排布,使住宅單體擁有最佳的景觀視野

小區入口為一條景觀軸線,中心以一塊人工水體作為景觀焦點

交通分析

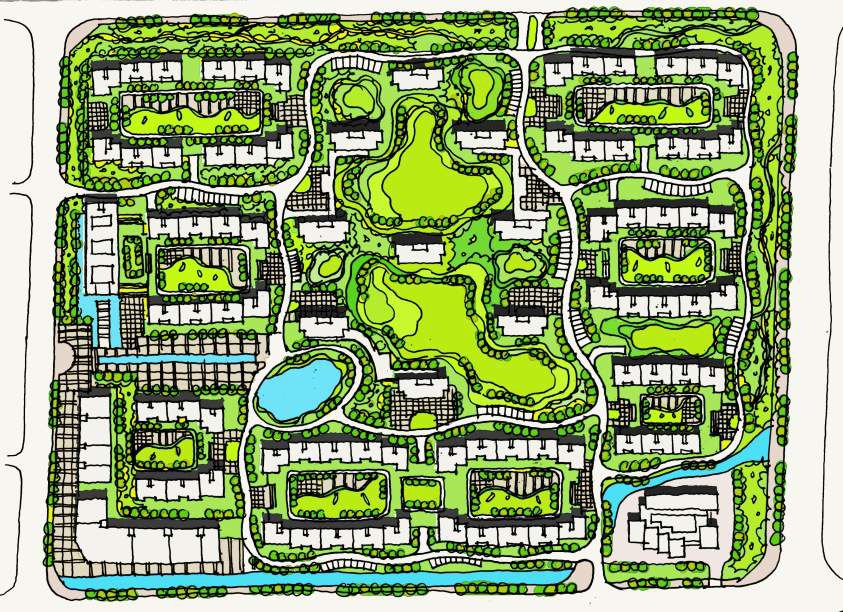

上海綠城位于楊高路和浦建路交界處,小區由一個中心(中心下沉廣場),五個組團(各由多幢樓宇組成)。

建筑群體主要采用環繞形式布置,高層建筑主朝向間距為60-70M左右;小高層建筑主朝向間距為40-45M左右。

小區道路呈雙層環狀形式,車輛可在周邊繞行,亦可進入內環環行。

方案二

方案三