聊起這個話題,

在成都,有一個項目讓人略感遺憾。

每次和北上廣的朋友,和外地的商業人聊起成都,必然會說到這里有最強的新一線城市商業氛圍,然后就會說到IFS+太古里,之間的配合如何如何完美,成就了這個160億+銷售額的春熙商圈。

這樣的信息有好有壞,至少在零售這個維度上,成都有與一線城市平齊的作品案例,但似乎除了這個核心商圈以外,成都給人印象深刻的商業就寥寥無幾,或許會提到成都萬象城,大悅城、城市更新會提及萬科的猛追灣,新商圈會想到金融城;除此以外,其他商業幾乎不怎么出圈。

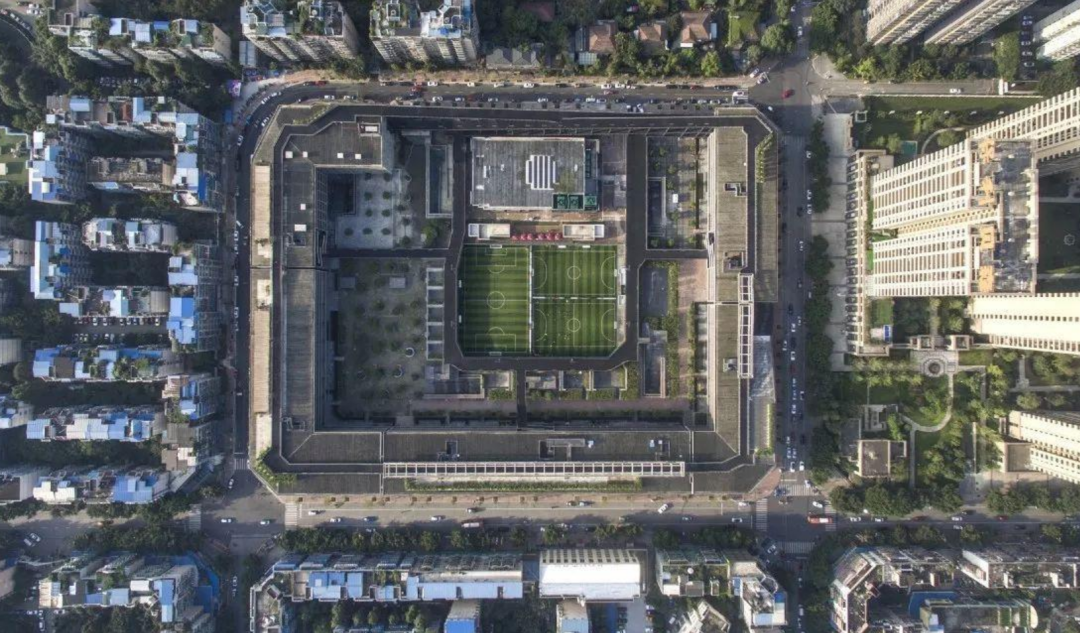

但實際情況并不如此。如果換一個角度,例如從建筑設計的層面來看,你可以想到西村大院;這個在威尼斯雙年展建筑類獲獎的項目,一個有著國際聲望的建筑作品,至今的商業運營狀態依然比較一般,平時找不到去消費什么的理由,當然這里也確實更適合做文創辦公和社區運動;

或者你還能想到成都某大的“某某廣場”,就是曾經華人置地的The One,曾幾何時“市中心,港資商業,超級綜合體,瑞吉酒店”,自帶強烈光環的The One,也因不專業的商業運營變得毫無存在感,精致的入口廣場成為了廣場舞場地,讓人惋惜。

但在這里最想說的是,成都來福士。

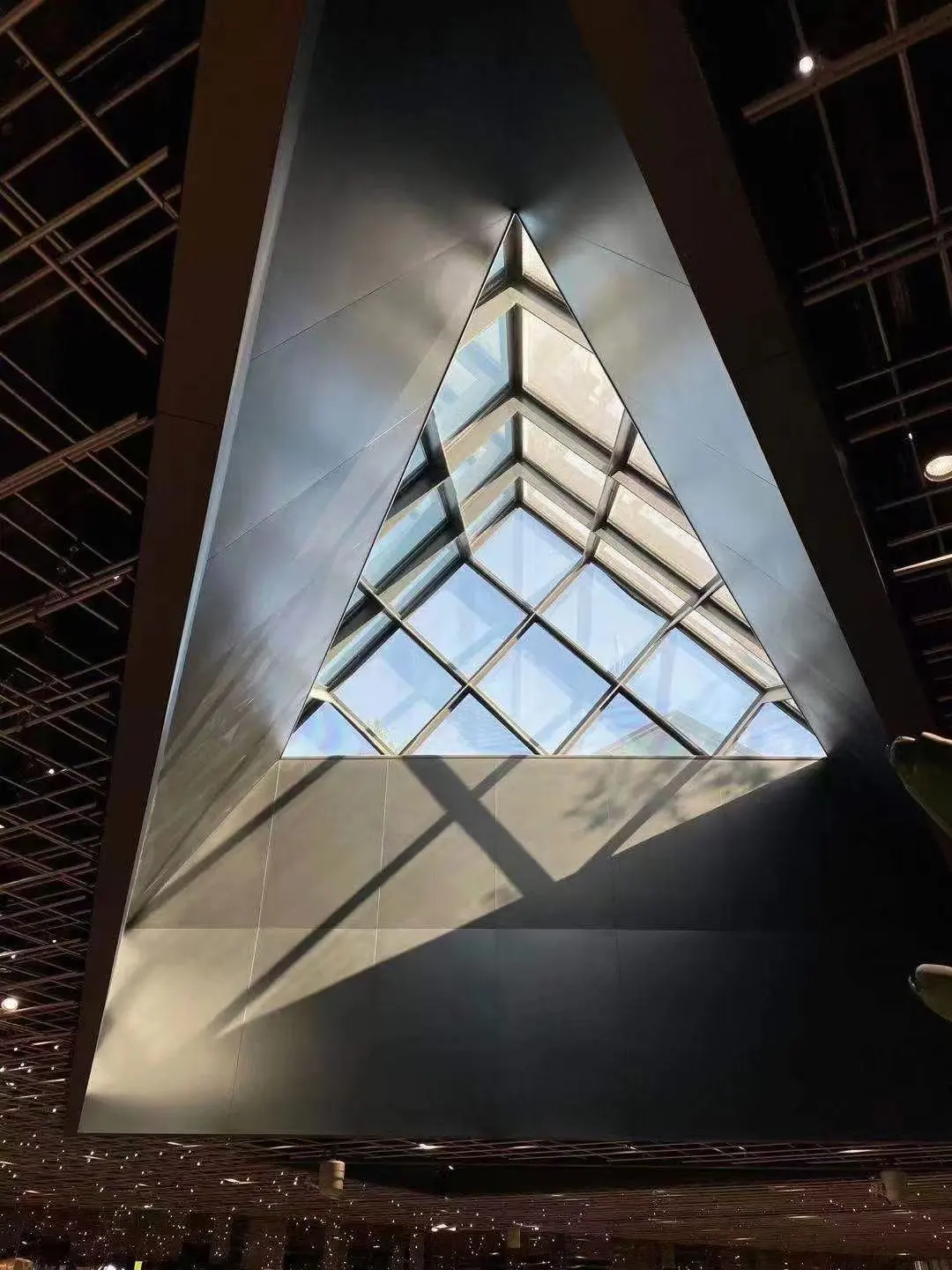

從“大師設計”的標簽來看,成都來福士至今都沒有被超越。斯蒂文·霍爾Steven Holl所打造的“城中之城”,將傳統較為封閉的城市綜合體開辟為超高品質的城市公共空間,這樣的理念到現在講起來都能讓人不已,也成為一代代建筑專業的學生都要去打卡學習的案例。

特別是在12年這個項目剛剛亮相時,那時的成都還沒有IFS太古里,這里就已經是在成都年輕人眼里最潮最前沿的商業綜合體,所有人都想去玩一圈。在陽光好的時候,Mall的中庭天井,光線透過湖面打在地面上,波紋一圈圈流動,這個場景很感染人。

但讓人可惜的點在于,由于后來春熙商圈的重新崛起,也因為站南商圈和其他核心商圈的持續發力,來福士在人南板塊上顯得非常孤立,商辦運營也沒有亮點;而為了“活下去”,零售部分沒有堅持最初的定位,開始逐步“下沉”,成為了一個服務周邊三五公里的社區級Mall。大師作品,最后只是解決了一個標準萬達廣場就能解決的功能。

或許能找出不少設計上的問題:比如頂層廣場的場景過冷過硬,留不住人,商業氛圍感也不強;同時為了照顧整個建筑的設計氣質,犧牲了商戶本身的氛圍展示性;但總的來說,一個最初定位于城市核心地標級的商業,最終只滿足了周邊人群的基礎需求,這都是一種資源浪費。

這還是凱德這樣商業經驗相對成熟的開發商,而類似“好設計”與“好商業”之間,銜接不夠嚴重錯位的故事,在過去十幾年里至今,也經常發生著。

首先,應該明確這兩者的概念。

“好設計”與“好商業”,是兩種思考出發點的不同。

剛剛入行商業地產的小伙伴,在從消費視角轉向行業視角時,都必定會走一個過程,即單純的“以貌取人”,而“好設計”往往就是個迷惑性極強的點。

什么是“好設計”?

最直白的理解,就是觀感。好設計就是能讓你震撼,能讓你感到不同,新意,有打卡探索停留的沖動,讓你覺得舒服,這是最直觀的層面。

“好設計”本身就在傳達著微妙的情緒價值。經典的設計讓你想到品質,歷史,淵源,比如你走在京都的小街巷,走在各種古鎮里;有設計感,前沿的設計則讓你感到被抽離日常,身心的更新感,比如天目里的廣場。

“大師手筆”也會給你“好設計”的強烈感受,特別是那種真正意義上的大師,“紀念碑式”的儀式感,走在其中,感受光的運用、有象征意味的建筑形體、“精神化”的空間,這種體驗絕對會成為你一生難忘的經歷。

“好設計”的這種強烈感官體驗,符號和權威價值,確實是感染人征服人的,以至于常常讓我們有錯覺,這些“好設計”下的商業就一定做的好吧?

但往往會事與愿違。因為“好看、體驗感好、來打卡“和“愿意來消費”并不是個直接轉換的關系。

而“好商業”的定義,要比“好設計”要復雜的多。

“好商業”絕不僅僅限于好看的角度,也不限于“人多”的角度,甚至都不限于是“營收高”。好商業是一個整體健康向好的邏輯閉環,一種模式。通過這個模式,業主方能得到理想的租金收益,得到經濟和社會價值,得到商業資源等等,商戶能在里面掙錢,能在里面很好的表達出自身品牌價值,而消費者喜歡留在這里,在這里感受到更實際的品質提升,而這些的合力,最終帶動著整個區域和城市的升級。

“好設計”不過是“好商業”其中的重要環節,是實現其最終商業目的一個手段。單純的談“好設計”,最終只是一個作品邏輯,而在“好商業”的模式里,好設計作品的價值是需要被轉換和傳遞的,作用于每個環節之中。

“水桶理論”來形容或許更貼切一些。

如果說,設計、定位、運營、招商、企劃等都是木桶的每個板,相互支撐相互印證,而設計是其中比較直觀的一塊板,但最終商業呈現的狀態,需要所有的“木板”都有所長,如果有一塊沒跟上,就會嚴重影響商業的呈現效果。

這也是國外不少成功商業案例得以成立的因素。在東京、曼谷,確實有不少商業同樣是“好設計”,但“看不到”的高品質運營能力與消費段位,卻是支撐這樣“好設計”的先決條件,也成就一個個商業經典作品。

當然這是比較理想的狀況。

然而在現實中,除了類似太古、華潤這種企業,其實并沒有幾家業主方能有真正全面的系統化商業能力,而在此時,最容易出效果的“好設計”,往往成為了一種不得已的必然選擇,是一種渴望在商業地產里彎道超車的決策。

這很容易理解。

比如對于天目里來說,江南布衣作為一個跨界來做商業地產的業主方,如果沒有“好設計”的支持,它甚至缺乏最初的引爆點。也比如努維爾設計的恒基旭輝天地,盡管有不少人質疑這種大師建筑所帶來的“難用”等遺留問題,但如果沒有大師IP的價值,這更是一個平平無奇,無人提起的項目。

那么在面對這種情況時,又該如何處理?

答案是,理解每種“好設計”的價值,

并為其匹配相應的策略,內容與定位。

這很類似于“城市更新”的邏輯。

這出自一種價值觀:任何的設計思路,都有它自身的長板與短板,相較于正常的商業建筑,一些“好設計”并不是就與商業水火不容,而是它提前定義了方向與條件,讓商業的策略“更窄”,也要求的更具體。

假如說正常的商業設計,如同一套標準化的餐具,中西餐都可以承載,那么“好設計”,特別是“大師設計”往往就是套定制化的藝術餐具,如果用這套參與來吃正常的菜品,甚至會更加不協調,不匹配,需要與這套餐再來定制出更好的“菜品”。

這里面的反面教材,就是曾經SOHO請扎哈所打造的一些列商業物業,“大師設計”最終散賣,造成了影響極為惡劣的“反差感”,遠看是很好的作品,近看則是各種業態各種功能混雜其中,感受非常魔幻,充滿著市井雜亂氣質的“科幻外衣”

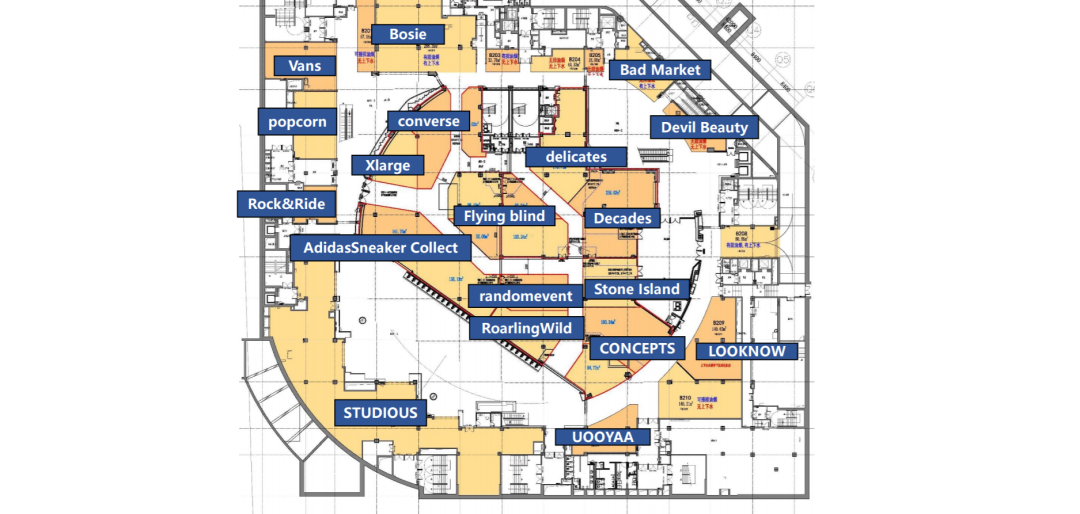

而同樣在北京,則有一個更加有代表性的正面案例,又有“好設計”,同時也正在實現著“好商業”的案例。

西單更新場。

這是個蠻神奇的項目。這是華潤這種商業地產系統力更強業主方所打造的“城市更新”案例,屬于降維打擊。

它有許多反常規的操作方式。在開發以前這里有將近兩三萬方的商業面積,然而在改造之后,僅有六千多方的商業面積。

按傳統租金邏輯,一定是可租面積越大租金收益就越有想想空間,然而在更新場卻越改越小,卻同時做出了“好設計”,比如主力店話梅立面的設計感,成為了這個項目最打卡的一張封面照。

這個帳該怎么算?雖然為了空間設計效果,為了空間體驗,商業面積縮水近三分之二;然而正是因為這樣的好設計,讓這里的客流提升幾十倍,并且這樣的客流是更加年輕有消費力的客流,搭配著展示轉化率更好的國潮品牌,你會發現最終的坪效增長遠遠超越了面積限制,而且還有相當大的提升潛力。

當然這是一種推測,最終實際的效果待檢驗。但無論如何,“好設計”在這種商業策略邏輯中,是有價值的,與定位人群,與業態調性之間緊緊相扣。

“好設計”到“好商業”的距離,到底有多遠?

它們之間有時候距離很遠,遠的無邊無際,尤其是但我們孤立的來看待“好設計”時,基本會完全和好商業沾不上邊。因為它的價值,僅僅會指向建筑設計行業,指向“打卡”和“城市地標”,與一個健康好用高效,與之定位匹配的商業之間,并無關聯。

它們有時可以距離很近,尤其是當“好設計”完全納入“好商業”的邏輯框架時。

每一個商業里需要解決的問題,比如具體吸引哪類人群,解決蹩腳的低效空間,解決商業體驗差異化的問題,都可以通過“好設計”的方式來解決。

這即是更新場話梅的立面,是IFS掛在樓頂上的熊貓,是成都遠洋太古里尺度協調的坡屋頂。此時的好設計則是“四兩撥千斤”,成就商業成立的同時,也放大著自身的設計價值,即“好看且好用”,達到一個情懷與效率兼具的理想結果。

同樣,作為商業地產人,不光是對待好設計,對臺任何一個要素,我們需要始終相信這點:

一個商業空間,讓人覺得「好看」,讓人覺得「舒服」,讓人覺得想「買東西」,讓人想一直「坐在這里」,讓人想專門「跑過來」,如何能讓人「記住」,這其實是幾件目的不同的事情,也有不同的方法。

如何讓這些事情串聯起來,達成目的,就是我們要做的事情。

文章來源:感性城市SenseCity