萬達百貨半生死 商業地產如何活下去?

來源:互聯網 作者:互聯網 時間:2015-08-05

最近,百貨行業領頭羊萬達百貨大規模關店的新聞傳得沸沸揚揚。俗話說,皮之不存毛將焉附。其實毛不存,皮也不好受。這里的皮是指商業地產,毛則是一系列的商業業態——百貨是其中之一。

其實商業百貨關門已經不是什么新鮮得事了,萬達能撐這么久已實屬不易。面對電商的洶涌沖擊,傳統商業百貨轉型勢在必行。明源君在商業地產選址一文中已指出,當前商業地產已較為飽和,然而結構性的機會依然存在,正如在這么多商業百貨關店的同時,也有許多商業購物中心正在開業。作為商業地產開發商,如果搞不清楚這些變化,只能在飽和的紅海里溺死。

實體商業關門潮洶涌來襲

繼今年年初關閉10家門店,日前,國內百貨行業領頭羊萬達百貨被曝大規模關店,據媒體報道,萬達百貨計劃關閉全國46家門店,剩余39家盈利門店,且一些門店還將要進行調整,壓縮經營面積。

此外,萬達集團旗下大歌星KTV亦不能幸免。繼去年9月,13家大歌星門店因經營不善而關店。萬達大歌星剩下的80多家門店也將全面退出,這些門店或被轉讓,或改變成餐飲、商鋪等其他業態。

表1 2015年商業百貨/超市關店+計劃關店情況(部分)

來源:明源地產研究院

此外,麥德龍、華聯、農工商、永旺、丹尼斯、遠東百貨、陽光百貨、百盛百貨、華堂商場、津樂匯百貨各關閉1家;樂購、新華都、金鷹、世紀聯華分別關閉2家。

盡管已經有點觸目驚心,但以上列舉的只是商業百貨/超市關店的冰山一角。比如,麥當勞今年將在全球關閉700家店。據聯商網發布的《2015年上半年主要零售企業關店統計》顯示,2015年上半年,主要零售企業(含百貨、超市)在國內共計關閉121家,其中百貨業態關閉25家。幾乎囊括了中國當前所有最知名的企業,包括上文提及的萬達百貨、天虹商場、陽光百貨、家樂福、百盛百貨、馬莎百貨、津樂匯百貨等等等。

山雨欲來風滿樓。傳統商業關店潮,絕非一時之風。過去,天虹商場開到哪里火到哪里,目前也不得不關店。明源君認為,這種趨勢還將持續,沉浸在多年高速發展的優越感中的傳統百貨業乃至超市,麥當勞這樣巨無霸都到了要轉型的十字路口。

消費過剩和電商沖擊是主因

總結以上傳統商業百貨、超市以及像麥當勞這樣的巨無霸關店,主要有4點:一是電商沖擊,百貨超市等業態被分流了消費人群,經濟不景氣,消費欲望也下降,而這些百貨和超市試水電商,目前還沒得到突出進展;二是實體零售業態未能及時滿足顧客需求,銷售業績不佳;三是戰略結構調整;四是房屋租賃到期。

其中,第四點的因素幾乎可以忽略,如果僅僅只是租賃到期,不會引發市場的恐慌。戰略結構調整的確實有,比如天虹在關閉東莞厚街門店的同時,也在珠海等地開新的門店。這里的結構,既有商業業態,也有城市布局等。

根據我們的調研,目前業內普遍認同的觀點是第一和第二點,即受經濟不景氣導致消費過剩以及電商的沖擊。

1、經濟不景氣,消費過剩

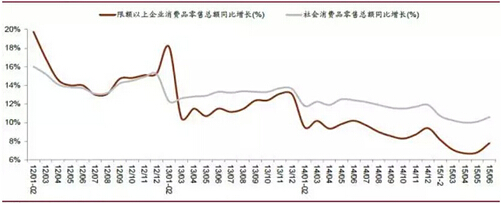

當前,宏觀經濟增速不景氣。加上最近這段時間又來了一大股災,最后的接盤俠虧得都關燈吃面,甚至跳樓了,哪還有錢花,消費回暖動力果斷不足,消費增速在低位運行。事實上,2012年以來,社會消費品零售總額的增速整體一直處于下行通道中……

圖1 社會消費品零售總額增速

來源:國家統計局、中金公司研究部

突然之間,我怎么感覺未來一片黯淡啊!不過,沒辦法。明源君相信,不只是逛淘寶的女士喜歡買買買,人性貪婪的本質決定,每個人都是希望買買買的——只要有錢。當工資上漲的速度趕不上物價上漲的速度時,過剩自然就產生了。這件事情無解,只能坐等。

2、電商沖擊,抽水明顯

實體商業與電商的博弈,最著名的莫過于王健林與馬云1個億的賭約。現在整個商業地產的實體部分如同一個池塘里的水,雨水越來越少(宏觀經濟不景氣),還有抽水機在不停地加大馬力抽水去澆地(電子商務),結果可想而知。

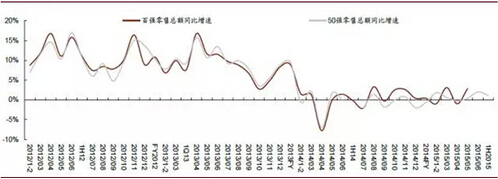

當然,這不只是今年才出現的問題。2014年初——甚至2013年底,零售50強和零售100強的的銷售增速已經在零蛋附近掙扎(如圖2)。這其中有些企業,比如蘇寧云商還在做轉型,若非如此,圖2中的兩條曲線應該都還要往下沉一些。

圖2 零售50強與百強銷售增速

資料來源:中華全國商業信息中心,中金公司研究部

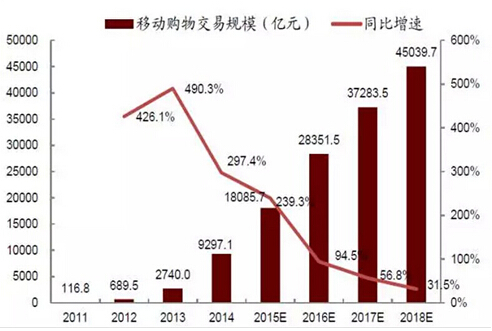

既然社會消費品零售總額的增速在10%左右徘徊,那么電商和實體商業就處于一個近乎零和博弈的狀態。實體商業(零售)慘淡,電商卻很紅火(如圖3)。盡管增速呈連年下滑的趨勢,但是依然遠高于2012年社會消費品零售總額的增速,彼時后者還處于高位。

圖3 中國網絡購物規模

移動終端的普及,更為電商的抽水效應增加了N匹馬力。不服不行,因為沒有成功的企業,只有時代的企業。新時代,you can you up,不能up你就下去。

圖4 移動端購物占比變化情況

來源:艾瑞咨詢、中金公司研究部

轉型升級,到底應該走哪條路?

一切商業的危機感都來自于客戶的轉變,預測未來的最好方法就是創造未來。

傳統商業面臨新型網絡消費模式及新商業體不斷涌現等帶來的沖擊是一樣的,但是轉型的決心以及結果卻是各不相同的。下面,明源君剖析一些案例,希望能夠給大家帶來一點啟發。

1、案例一:正佳廣場

作為亞洲超級Shopping Mall之一的正佳廣場,開業已10年,其模式具有一定的借鑒意義。

正佳廣場經歷了3次定位,2005年1月開業時定位為‘亞洲體驗之都’,2010年重新定位為‘家庭體驗之都’,將餐飲由30%提升到50%,現在又將定位改成了‘超級體驗的商業之都’,加大旅游、文化、藝術元素。公司講原來的友誼商場部分從西南角挪到了東南角,同時將面積減少了1萬多平方米,騰挪出來的1萬多平方米做了一個水族館,7樓辦公區則重新調整為藝術博物館。

正佳廣場希望通過調整,讓消費者在節假日,家庭一起到正佳是一種習慣,因為調整之后家庭成員每個人都能找到休閑的方式。

當然,對于更成功的商業廣場來說,正佳廣場做得一般,但它至少是能夠隨時代而變的,相對于那些一成不變的來說,要好得多。這是一種較弱的思路,但——畢竟是一種思路。太高大上的,不是誰都能學。

2、案例二:天虹百貨

天虹百貨在關店,也在開店,除了購物中心,還有便利店“微喔”。

微喔主要面向社區,周邊的顧客步行5至7分鐘就可以到達。此外,微喔將為顧客提供WiFi接入,實現網上天虹、天虹微信、天虹微店購物功能,讓顧客在一家小店里可以隨意逛眾多天虹相關業態。除了店內陳列商品以外,顧客還可以在店內通過電子互動屏、IPA D等搜索和預購更多意向商品。

微喔的布局和陳列跟傳統的便利店有比較大的區別,進店消費的顧客可以享受在ATM機上提款、公共事業繳費、銀行開卡、證券開戶、購買理財產品等金融服務,他覺得便利店有這樣的功能還蠻特別的。

3、案例三:銀泰商業

銀泰商業與阿里的聯姻讓不少人羨慕嫉妒恨,其實大家的心情明源君完全能夠理解,如果我是傳統商業從業者,我也會醬紫——只要看了圖5。在傳統百貨/超市/商場O2O轉型遭到熱捧的2014年,其受到中國最大電商阿里的加持,絕對的要風有風,要雨有雨。

圖5 中國B2C購物網站份額情況

不過,大家也別眼紅太久,嫉妒完了還得干自己該干的事。畢竟,銀泰商業能夠獲得阿里的青睞,絕不是靠搔首弄姿,而是有其實力與內涵的。

第一,為了適應客戶不斷變化的需求,銀泰商業(當時還叫銀泰百貨)在2013年初將新開店從傳統百貨商店改為購物中心,同時將公司名更改為銀泰商業,以應對新的商業環境。

第二,銀泰商業基于O2O的變革兩年前就已經開始。2012年,銀泰商業在在旗下商場里全部鋪設商用最高級別WiFi,花費了一年多的時間。此舉為其轉型O2O做了很好的鋪墊——當其他競爭對手還需要為基礎設施忙活的時候,它直接就可以上了,至少在時間上的優勢是很大的。

第三,銀泰商業在組織上進行了創新。萬達電商連換了幾個CEO,價碼一個比一個高,但一直沒有鬧騰出大的動靜,各種分析的觀點很多,但明源君認為,其中很重要的一個原因在于,其在組織架構上沒有突破。讓一只猛虎戴著鐵鏈,久而久之就會成為病貓。可以這么說,凡是試圖向互聯網轉型,卻又只是在傳統的基礎上弄個電商部,互聯網部的公司,基本沒有成功的可能性。

銀泰商業則跳出了大多數公司“想要性感又不敢脫”的困境,其銀泰網在兩三年前就將自己定位為一家獨立的電商,而不是一家百貨公司的IT部,開始獨立于銀泰百貨運營。2013年3月,銀泰百貨改名時,銀泰網的銷售業績只占整個公司業績的5%,但因發展迅速,受到高層力挺,可見其決心堅定。

第四,基于線上與線下的管理相似的這一點,銀泰商業將曾經分別發展的策略改變成協作運營,包括在企劃、會員卡及營運方面相互配合。

第五,一切以客戶體驗為準則。銀泰商業全部采用‘柜內收銀’,即顧客可以不用拿著付款清單在商場里排隊等待付款,而可直接使用支付寶進行支付,既減少了客戶的等待的時間,又提高了商場收款的效率。

第六,充分挖掘大數據。銀泰有一款基于數據挖掘原理開發的客戶服務系統——“私人訂制”APP軟件。通過軟件,銀泰發現買A品牌鞋的用戶,下一次最可能買的是B品牌的皮帶,同時不再傻逼逼的送用戶一張A品牌鞋的優惠券,對于用戶來說,這并沒有什么卵用,而且會降低他的好感。其實這個道理也不難理解,但是過去我們的傳統商業一直在干這種傻事。銀泰商業發現,不那么做以后,優惠券的使用率提高了30%~40%,最終這些都會轉化為銷售數據的增長。

總結

面對頹勢,不少百貨/超市紛紛以各種營銷方式吸引外界的視線。在明源君看來,這只對第一種影響——宏觀經濟不景氣有效,兩個人打架,誰力氣大誰贏,但是如果兩個人打得正起勁的時候,有第三個人在旁邊朝你開槍,力氣大就失效了,第三個人就是電商。

當前,整個商業的環境,客戶的需求都發生了巨大的變化,緊靠一些小層面的術的變化已經不足以力挽狂瀾。以客戶體驗為中心并不是互聯網發明的,傳統百貨業的根本問題,不在于電商的沖擊,而在于沉浸在多年高速發展的優越感中迷失了自己,不思進取。線下零售商面臨著租金、人工成本剛性上漲壓力,未來依然堪憂,但轉型線上則意味著面臨大投入,競爭激烈等困境。

去年O2O轉型熱火朝天,但多數百貨店和購物中心的O2O計劃只是停留在營銷企劃層面,即使運用互聯網及新媒體技術,思路也還是停留在促銷層面,并不是真正的O2O。當然,O2O絕非唯一出路,因為從目前轉型O2O的企業來看,成績還需要觀察。但有一點是確定的,那就是要想在傳統的基礎上突破,必須要改變傳統企業自身的組織架構和現有流程,只有這樣才能將傳統百貨業的日常運營的各個方面(營銷企劃、商品組合、日常營運、付款退貨、物流配送、客戶服務)融合起來,而這也是最難的。

最后,還是那句話,沒有揮刀自宮的勇氣,就不要談O2O轉型了,不然要么就是沒理解透徹,要么就是吹牛逼圖個自我安慰。

(來源:明源地產研究院 作者:艾振強)若牽涉版權問題請聯系管理員,謝謝!