傳說漫長浩瀚如史詩般的希臘神話中,有個美麗的月桂女神名叫達芙妮。而在鞋類市場,也有個與其同名被賦予美好寓意的女鞋品牌——達芙妮國際。但令人唏噓的是曾經的“鞋王”而今卻不得不大肆關店,業績連續3年虧損的達芙妮經歷了什么?

“月桂女神”創造“鞋王神話”

做女鞋代工廠起家的永恩國際集團是達芙妮的前身。隨著臺灣日漸高漲的土地和人工成本,制鞋業起家的張文儀將業務目標鎖定在了內地,并于1990年以自創的達芙妮品牌進入大陸內銷市場。當時的大陸女鞋電視廣告還比較少,于是,達芙妮花1000萬打出了“漂亮100分,美麗不打折”的廣告詞,在電視與報章媒體上進行播放后,讓達芙妮進軍內地市場首年就贏得大滿貫,迅速俘獲全國年輕女白領的心。于是,蟬聯5年榮登內地女鞋的第一品牌的達芙妮于1995年在港交所成功上市。

達芙妮抓住女性的心理,把神話中的元素融入到鞋中,寓意業績能如神話傳說中的月桂樹一樣常青。自2002年起,達芙妮開始迅速擴張。每年在內地開設數百家專營店并快速擴大在二三線市場的覆蓋率。在銷量最巔峰時期,內地賣出的女鞋中幾乎每五雙就有一雙來自達芙妮。期間,一本《達芙妮成功模式專賣》的成長秘訣更是成了小企業高成長的典范。2004年,達芙妮股價開始進入快速拉升階段,從0.5港元左右升至2011年的11.8港元。精準的品牌戰略定位,不斷刷新的股價為達芙妮贏得了女鞋品牌中“鞋王”的美譽。

“月桂女神”達芙妮光芒消褪

然而,故事到此開始出現轉折。從2013開始,達芙妮“月桂女神”的光芒開始消褪。在2012年達芙妮的股價達到頂點后,雖經過調整后下半年又有重新抬頭之勢,但從2013年起,達芙妮的股價出現斷崖式下跌。而從2015年開始,首次出現虧損。虧損額為3.79億港元,營業額同比下滑19.1%至83.791億港元,核心品牌業務銷售下滑超過19%至75.211億港元。2016年營業額更是下跌22.4%至65.02億港元,虧損擴大至8.19億港元。

之所以業績下滑,國內經濟不景氣可以稱得上外因。2011—2014年女鞋市場整體出現下滑趨勢,市場需求開始降低,內地女鞋整體供大于求,這讓曾經的鞋王也不能獨善其身。2012年,達芙妮存貨開始走高,2013年銷售收入104.47億港元,存貨達到26.43億港元,加上218天的周轉天數,達芙妮的業績壓力可見一斑。

其次,電商的興起也令實體銷售進入寒冬。新興的女鞋品牌更注重個性化、獨特性,且價格更具吸引力,電商對傳統大眾品牌帶來的沖擊很大,于是達芙妮開始布局電商渠道。在2014年、2015年達芙妮連續穩居“雙十一”女鞋第一,2016年排名第4。但值得注意的是,達芙妮從未公開過其線上的業績。據其他消息來源稱,達芙妮線上的份額不及其整個盤子的十分之一。達芙妮也曾經表示,電商業務在集團整體銷售的占比不高,其增長不能抵銷實體店客流下降造成的虧損額度。

近期,達芙妮發布的2017四季度財報顯示,2107年第四季度,達芙妮集團關店328個,其中包括317間直營店和11家加盟店。2017年全年關店數達到1009個。而加上在此之前的2015和2016年,達芙妮三年內一共關了近3000家店鋪,成為“關店王”。

中國鞋企所面臨的困境

實際上,除達芙妮外,近年來國內鞋業不斷遭受沖擊,百麗退市、哈森預跌,達芙妮和星期六業績下滑等呈現出傳統女性品牌不再滿足消費者的需求,再加上消費方式升級、互聯網的沖擊、新興品牌不斷崛起,傳統女鞋品牌都面臨了品牌老化等問題,銷售均受到一定的影響。

不可否認的是,新興品牌在競爭成長,傳統女鞋企業轉型比較艱難,需要漫長的過程。

從渠道來看,目前國內本土鞋業處于渠道過剩的狀態。之前企業都是開實體店,向末端群體滲透,但是店鋪過多之后成本增加銷量反而不上漲,互聯網、微商等新渠道的崛起也在搶占消費者。另外,商業模型也急待變革。本土鞋業在訂貨模式上都面臨一個問題,以前企業都是采取先訂貨,然后廠家定期生產,之后商品上市的模式,這就容易造成品牌老化、消費結構老化。

中國鞋企目前普遍面臨三大困境:

只有針對困境不斷創新變革,才能有所突破。一味“守舊”,只能落于人后。

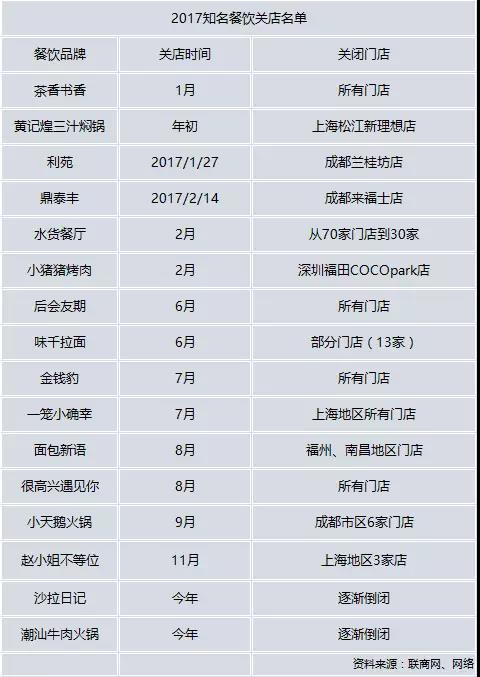

2017這些死亡的企業你應該了解下↓

早前,一份2017企業陣亡名單在朋友圈瘋傳:

但這僅僅是冰山一角。

不僅是初出茅廬的創業公司,對很多知名企業來說,2017同樣難過,或斷臂自救,或悲情退出。時代確實已經變了,大洗牌正在上演。

零售篇

1、樂天瑪特:停業門店達87家

4月20日,來自韓國樂天瑪特的消息,在中國境內的99家樂天瑪特門店中,被勒令停業的門店總數達到74家,另有13家自行停業。由此樂天瑪特在華營業損失已高達2000億韓元(約合人民幣12億元)。

12月12日,樂天表示,8月末向樂天瑪特在華事業輸血的3億美元資金已見底,而樂天百貨店更是無法例行不漲工資了,這還是21年來首次。

外界評價: 不作不死!

不過樂天的重創,固然有受到韓國部署薩德的一些影響,但其創始人及會長卷入經營腐敗案,使得軍心不穩,才是樂天集團在經營上受到影響的更關鍵因素。

2、易買得:全面敗出中國

韓國最大零售集團新世界集團旗下的大型折扣超市易買得(E-Mart)計劃在未來幾個月內關閉在中國現有的6家門店,結束20年的“入華之旅”,全面撤出中國。

實際上,零售業刮了幾年的關店風,似乎仍沒有要停下的勢頭。

大洋彼岸的美國實體零售商中,2017年第一季度有近2100家門店關門、9家零售商申請破產保護,甚至超過了經濟大蕭條時期的高位。

3、沃爾瑪:三個月連關11店

在3、4、5月份,沃爾瑪在三個月內關閉和即將關閉的門店總數達到了11家。這個曾經讓方圓5公里內零售賣場沒生意可做的“神話”,正在被打破。

最近幾年,沃爾瑪在華每年都有門店關閉。

剖析:過去幾十年的全球快速發展中,過于密集的布局和過多的門店數量等拖累了沃爾瑪的業績。

外界評價:什么都別說,這確實是馬云干的!

4、新一佳破產

曾經年銷180億,連鎖百家,排名22。如今資金斷裂,供應商圍堵,破產清算!

曾經和人人樂、華潤號稱廣東超市三大巨頭的新一佳有著輝煌的歷史,巔峰時期的營業額達180億。然而,在歷經資金鏈斷裂、供應商催債、員工維權、閉店潮、重組未果等一系列風波后,新一佳最終未能擺脫厄運,走向破產,引起零售界唏噓一片,為傳統實體店又敲響了一記警鐘。

本地鞋履篇

1、百麗:鞋王衰敗

百麗2015年關了400多家店,2016已關近500家門店。在2011年開店最為“瘋狂”的日子里,百麗國際平均每天都會新開2~3家店鋪,如今形勢反轉。2017年7月27日,百麗國際正式宣布從港交所退市。

剖析:受零售艱難大環境影響,以及線上競爭;盲目擴張店鋪數量;對市場缺乏預判。百麗首席執行官盛百椒表示,自己仍然不會開電腦,連微信都沒有。

外界評價:“鞋王”的唏噓落幕,意味著以百貨商場為核心的時代正式結束。百麗的成功興于百貨商場的盛起,失敗也源于對百貨商場的無限執著;面對電商的到來,百麗絲毫沒放在心上,當真正意識到沖擊的時候,已經為時晚矣。

2、李寧:打贏翻身仗

2012年至2014年,三年間虧損31億元,關店近1800店,2016關店收窄,整體盈利能力仍有所下滑。

剖析:成本問題、渠道搭建、管理粗糙、董事會和管理層關系四大問題。

外界評價:5年前把品牌定位90后是大失誤,1988年退役的李寧更多的是60后、70后與80后的記憶與情懷,可是這撥人被拋棄得十分徹底。另外,高端路線的定位更是一度讓消費者拋棄李寧而選擇價格差不多的阿迪耐克折扣款。

欣慰的是到2017年,李寧作出的調整已收到卓絕的成效。

2015年開始,李寧將由體育裝備提供商向“互聯網+運動生活體驗”提供商轉變。退居幕后的李寧重新走向臺前,開通微博,互動、賣萌、寫雞湯,賣力提高曝光度,不斷融入年輕人。在2015年度扭虧為盈(凈利潤為1400萬元)后,到2017上半年凈利潤達到1.89億,翻了近44倍。

把李寧放在這篇文章中,顯然并不合適。但不妨把它當做正面教材,低迷的本土鞋服行業也是有翻身希望的。

餐飲篇

1、黃太吉:兵敗2017

曾經和黃太吉簽約的合作12家餐企,目前2/3已出走;曾經黃太吉建起的10個外賣工廠店,目前已關閉了5個。

事件營銷、名人營銷的新鮮感過后,掩不住產品質量的短板。不少消費者抱怨黃太吉不好吃,口碑一直不高。

2、金錢豹

2017年7月4日,北京最后1家金錢豹自助餐廳停止營業,隨后上海的餐廳也宣布關門結業,背后留下一堆被拖欠3個月工資的員工和充值金錢豹儲值卡的顧客。

業內人士分析,金錢豹關店的原因在于:產品質量逐漸下降,顧客差評不絕于耳;快速擴張導致運營水平下降;經營模式老化,與市場脫軌;內部管理問題嚴重。

3、很高興遇見你:管理缺失

2016年已被迫關停兩店,寧波店倒閉供貨商上門追債,武漢中南路店則鼠患嚴重。2017年初,西安店停止營業。3月份,杭州店也關門歇業。

據有關業內人士分析,倒閉大部分原因在于拓展步伐過快、開放加盟之后沒有嚴格的管控體系做支撐。明星餐飲創業遭遇風口瓶頸,而且食物口味一般導致品牌人氣下滑。

4、一籠小確幸

2016年初,“一籠小確幸”憑借一抹清新薄荷綠的文藝范,和全國首創的“港式點心+花樣糖水”模式迅速走紅,被媒體評為魔都頭號人氣網紅餐廳。但就在去年,“小確幸”在上海的店面全部停止營業,各大餐飲平臺上也不見蹤影。

據悉,多家門店集中爆發食品安全事件是其關店的主要原因。

5、咖啡陪你:糊涂賬

中韓合資,高峰期在華有600多店,誓要挑戰星巴克。如今諸多城市近50%店已停業,加盟商已聯合開啟維權之路。

2017年7月24日,一手打造了咖啡陪你的姜勛(音),在其家中自殺。當地警方稱:“公司經營困難陷入資金危機,姜勛于23日向朋友發短信稱十分疲憊。”

外界評價,擴張過快,未有打造雙贏的加盟商模式,拿到的加盟商資金被用作他途,韓方撤資,高層欠薪離職,品牌影響大受打擊,面臨大危機。

另外,中國咖啡店數量已幾近飽和,2016年已開始出現集中關店潮,全年關店14561家,超過10%。

6、水貨餐廳

2013年出生的水貨餐廳,創造了8個月開店52家的記錄,開一家火一家。用餐全靠手,沒有餐具。然而,巔峰時刻的70多家,現在只關僅剩30家。

死亡原因:愛搞噱頭,命途多舛。

創新帶來的新鮮感一陣就過。大部分人對水貨餐廳的印象來停留在去玩,而不是去吃。加盟模式下,對于加盟店的管控深度和力度都不夠,最終加速品牌的衰落。喧鬧過后,一地雞毛。

7、潮汕牛肉火鍋

來得快:該店在上海曾一年開出2500家;在杭州2公里內連開11家;在廈門三個月開出400家;在潮汕當地,類似的門店有3000家……

去得也快:有業內人士爆料,2016年上海地區已經有40%的潮汕牛肉火鍋店都已經關閉。業內普遍認為,關店率應該會在60%,真正的市場“死亡期”即將來臨。

死亡原因:市場需求是有限的,跟風生的另一面,也就是跟風死。

潮汕火鍋的食材問題相當重要,潮汕之外的很多地區,牛的再孕育是達不到潮汕水準的,很多牛肉火鍋店在原材料環節首先失了專業度,以至于做出來的產品缺失了應有的味道。

餐飲業,把菜做好才是王道。

品質,才是永恒。

2017共享項目死亡名單

據統計,2016年中國的共享經濟市場規模接近4萬億元;2017年,共享系宣告進入死亡倒計時。截至目前,共有19家投身共享經濟的企業宣告倒閉或終止服務。

共享單車:創業公司淪為巨頭棋子

據《華爾街日報》分析,中國創業公司正習慣于棋子的角色。許多創業者認為,如果干得好,那么在未來的某個時間點就需要選擇是接受騰訊或阿里的投資。若不接受,那么接受巨頭投資的競爭對手就會坐享優質資源。

共享充電寶:“偽共享”

從風光無限到慘淡收場,不過隔了半年時間。

資本方認為,設備故障率、不同場景中的付費意愿以及商家端的福利和分成,都是亟待解決的問題;用戶也不買賬,不少人認為“共享充電寶”就是一個充電寶租賃生意,只是多了一個二維碼。

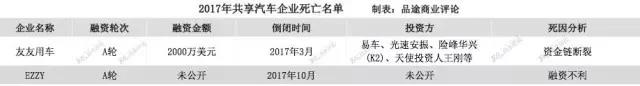

共享汽車:盈利艱難

長期以來,共享汽車肩負著“改變國民出行方式”的宏偉使命,實際卻因缺乏清晰的盈利模式飽受詬病。友友用車創始人李宇曾對媒體表示:“共享汽車目前難盈利,費用完全不能打平成本。”

共享新模式,更多是被詬病

共享籃球、共享健身室、共享雨傘、共享租衣,甚至到后來的令人啼笑皆非的共享馬扎、共享充氣娃娃、共享圖書館……到這里,所謂“共享”,已經更多淪為笑話。

2017年電商死亡名單

1、網易一元奪寶

每個用戶只需1元就有機會獲得一件價值幾千、甚至上萬的獎品。1元奪寶的出現,曾經很長一段時間成為了最大的熱點。但最后,因為造成大量負面事件,網易也最終將其關閉。

2、許鮮網

許鮮網于2014年正式成立,用戶通過提前預定,即可于次日到店提取新鮮水果、當日生產的鮮食或等待配送上門。

短短時間,許鮮網已在北京、上海、武漢、杭州四個城市,擁有超過300家直營及聯營門店,注冊用戶已超過150萬。

然而最終因為其供應鏈,市場定位,企業基因固化,盲目擴展等原因,使得許鮮網成為了2017年度生鮮電商的首個失敗案例。

3、彼岸

這是一家極度奇葩的公司,也是首批推出互聯網+殯葬概念的公司。

“彼岸”成立于2013年,是一家提供壽衣、骨灰盒等殯葬用品銷售和提供葬禮、篩選墓地等殯儀服務的殯葬電商,采用“線上引流,線下體驗”相結合的模式。同年還獲得了天使投資人徐小平的天使投資。

傳統的壽衣店獲客渠道極其有限,不能做營銷,也不能做品牌。獲客方式基本靠醫院、太平間。這樣渠道傭金可能會高達45%~50%,中間商的獲利是最大的,而真正落地的,像彼岸這樣的公司,獲利的空間并不大。介入互聯網模式,最大的變革是降低渠道成本,然而彼岸并沒有做到。

最終,彼岸因為營銷成本高、消費者接受程度不夠、不受資本市場歡迎等因素,無疾而終。

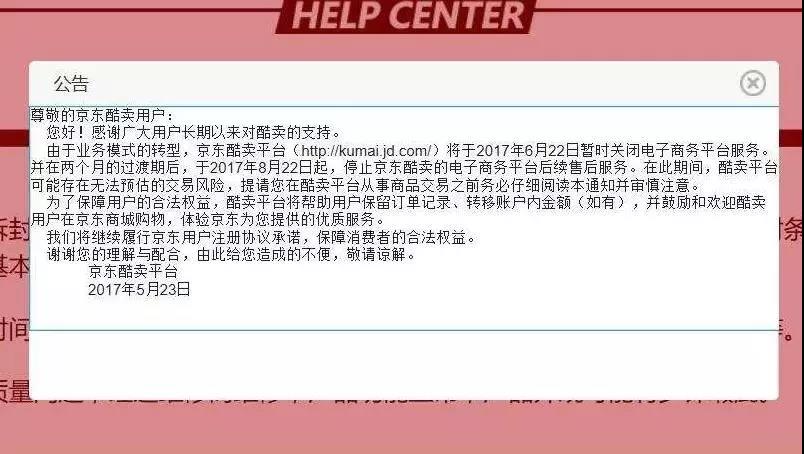

4、京東酷賣

京東二手酷賣網是京東旗下,一個針對二手市場的電商平臺。然而,這個劍指阿里巴巴咸魚網的產品,在短短四個月便倒閉了!

阿里巴巴在電商領域的地位,就如同騰訊在社交領域的地位。后發者無法復制,也很難超越。

5、有范

有范是由美特斯邦威在其成立20周年之際推出的一款APP,是低成本、零風險的智能化創業工具和時尚配搭體驗平臺。

有范在創立之初,可謂大手筆砸錢!在2014年,美特斯邦威以5000萬元冠名首季《奇葩說》。但盡管《奇葩說》的流量非常巨大,但粉絲轉化率極其低,除此之外,資金鏈供應不足,也致使有范宣告結束。

6、訂房寶

訂房寶是一家基于酒店尾單的移動酒店預訂應用,開啟了分時預訂模式。

訂房寶的方式是從尾房切入。主打高星級酒店18點后未訂出的空余客房,以高性價比的分時預訂為賣點,主要面向臨時性、非全天的酒店住宿者。

但市場低頻痛點難解決,不走尋常路的訂房寶在重重包圍中看到了新的希望,可惜卻沒能突出重圍。想法點很好,可惜最終被市場打敗。

7、車來車往

車來車往,是中國二手車交易與服務平臺。

2017年9月30日,二手車交易平臺車來車往CEO謝磊,晚間發布公司內部郵件,宣布公司因資金鏈斷裂無法經營,將進入破產清算程序。

8、綠盒子

這是一家集設計、開發、生產、銷售于一體的童裝公司,迪士尼在中國的戰略合作伙伴之一。但“美女CEO吳芳芳轉移財產跑路”的傳聞也在一度甚囂塵上。

實際上綠盒子近幾年多次面臨破產,被迫放棄的狀態。盡管手握迪士尼授權,但迪士尼在中國的戰略合作伙伴又何止綠盒子一家呢? 再加上傳統童裝品牌開始紛紛觸網,電商流量紅利逐漸消失,致使綠盒子始終無法走上正軌,最終落幕。

2017年AI創業企業死亡名單(部分)

“風口上的豬”,也不是想當就當。

此前,騰訊研究院&IT桔子聯合發布《2017年中美人工智能創投現狀與趨勢研究報告》,根據報告的初步估算,截止到2017年6月份,中美倒閉企業總數已超過50家。如今,時間又過去了大半年,不知這一數字又增長了多少。

作為人工智能導師的李開復,去年4月份就公開發言稱,人工智能創業有泡沫,未來12個月,可能會有一批人工智能公司錢花完了,會倒閉。

人工智能第一股的科大訊飛董事長劉慶峰也說,“明年將有一大批的人工智能創業公司倒閉。”更有預言說,未來兩三年,將有95%以上的人工智能創業公司要倒閉。

AI創業行業的泡沫太大,嚴重被高估。這和當初互聯網行業的泡沫十分相似。

AI四大泡沫:

當然,人工智能創業企業的“倒閉潮”,只能說明人工智能創投有泡沫,但人工智能這件事沒有泡沫。

小編認為,面對消費升級和新的消費群體,如何擁抱年輕一代消費者,是戰略轉型成敗的關鍵。而面對新零售的環境,互聯網巨頭們紛紛走向線下,對于傳統的品牌商來說,該如何做自己的戰略部署,也將面臨很大的挑戰。