再過一周,杭州要新開兩家西西弗書店,一家在市中心、即將開幕的國大廣場,另一家則進入城西銀泰城。算上之前西湖銀泰、龍湖時代天街以及嘉里中心三家店,西西弗這個擴張速度不容小覷。

可能有不少人已經注意到了,如今遍布杭城的大型購物商場,書店正漸漸成為“標配”,甚至有的商場里,還分別引進了不同品牌的書店。

記者對此作了一番調查,看看書店與商場,是怎么走到一塊兒去的?

從低調入駐到宣傳亮點

書店成商場標配

在杭州,要論最早殺進購物中心的民營書店,應該是來自新加坡的連鎖書店“PageOne”。2010年6月,它入駐杭州萬象城,營業至今。

不過,這在當年并沒有帶起潮流,在接下來的幾年中,也有一些商場引進了新華書店,目前杭州有四家購物中心里開有新華書店。

轉折點出現在2015年,這一年4月,西西弗書店入駐西湖銀泰;同年9月,西西弗的第二家店在龍湖時代天街開業。一個月后,“貓的天空之城”也開進了龍湖時代天街。

不過,那時候的民營書店都是“悄悄地進村”,不少人在逛街之余,才意外發現,“咦,這里開了一家書店啊。”

但是,從去年開始,殺進商場的書店開始高調刷屏。

去年4月,鐘書閣在開業前就以一組美圖刷爆朋友圈,有些人專程從主城區趕去濱江的星光國際廣場,只為在“最美書店”里拍一張照。

還有今年3月底尚城1157·利星開張的“最天使文創書城”,占地3000平方米,打著“國內首家女性主題書店”的旗號,知名度甚至超過商場本身。

書店成了商場的賣點,這一策略無疑是成功的。不久前,“最天使”剛剛宣布將擴建至10000平方米,相當于1.5個標準足球場那么大。利星董事長、書城創始人陳敏告訴記者,這是因為書城開業后客流成倍增長,為了提升閱讀和消費體驗,所以在開業一個月后就決定擴建。

而這個5月,我們又將迎來一波商場書店開業的高峰:進駐來福士的“言幾又”書店和再添兩家的西西弗。

不難發現,在杭城遍地開花的購物中心里,無一例外都有了書店的影子:無論是城中、城南、城西,還是下沙、濱江、錢江新城。

碎片化的休閑時間

書店成了消費者“等待區”

建在商場里的書店,和外面的書店相比,設計上、擺放上有什么小心機?

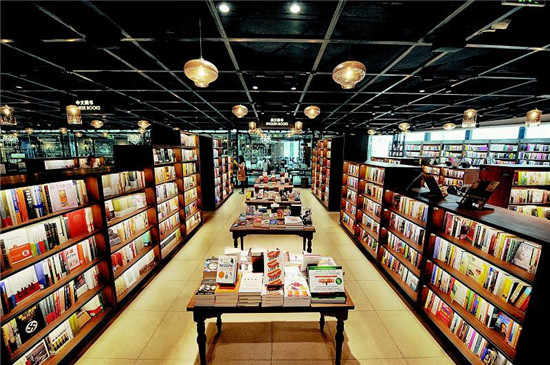

簡單舉個例子,西西弗嘉里中心店,一進門,左手邊是碩大的主題書柜,右手邊就是小巧的收銀臺。看得出來,內部設計和布局都有著緊湊從簡的調調,與一些特色書店里疏朗的風格完全不同。書架與書架之間的空間,只能勉強容納兩個人通過,有些通道甚至只能側身通過。書籍擺放,也更傾向于緊湊和簡單堆疊,看不到購書中心里常見的造型書堆。但擺在突出位置和重點推薦的書籍,和外面的書店沒有什么大差別,都是以熱銷書為主。

不過,最里面有一個“親子閱讀區”,正對著還有一間咖啡館。

周末的時候,記者看到,閱讀區和咖啡館人氣很旺,不少人會在這里做小小的逗留,有等著餐廳叫號的,等女朋友、老婆血拼的。比如,一對小情侶各握著一杯咖啡,在書架前瀏覽。過了一會兒,男生提醒女生:“電影還有20分鐘要開始的。”

可以這么說,現在的大型商場都不簡單以購物為主要功能,而是餐飲、娛樂、舉家休閑的,那書店承擔了一個“等待區”的角色,不長的時間,正好適合隨便翻一本書,挑一兩件文創品或者喝一杯咖啡。

“在今天的社會需求下,書店空間太low,是不行的,但一味追求高大上,對顧客也只能保持一時的新鮮感。產品運營,才是最應該研讀的核心問題。”一位研究商場布局的業內人士告訴錢報記者,“而一個城市里的成熟讀者是很小眾的,我們要做的是大眾市場培養,通過等待空間,把商場消費者轉換成讀者。”

而這種轉換也是雙向的。“商場引進書店,看重的其實是業態互補和消費黏度。”他告訴記者,雖然書店由于產品特性,在店鋪產出上天然存在弱勢,但是好的運營也會給商場帶來多個角度的補充。

商場給補貼、降租或扣點

標配或成書店生存之道

購物中心里的書店,聽起來很美好,但相信幾乎所有人心里都有一個疑問:商場店鋪租金絕對不是個小數目,而開在商鋪位上的實體書店都過得風雨飄搖,商場里的書店底氣何來?

記者詢問了幾家書店后,基本上得到的答復都是:跟商場有保密協議,具體的入駐條件不便透露,但租金成本大約占銷售額不多的比例。

一位民營書店經營者分析,從計算方式看,很可能是按銷售額,以一定的比例抽取租金,也就是俗稱的“扣點”。

他告訴記者,如果與商場里其他業態一視同仁,書店肯定是一筆虧本的買賣。但現在的大型購物中心里,書店是必備的商業業態,而且是一種長期趨勢。因此,商場會給出相應的舉措,比如扣點、降租、甚至免租。

杭宸書店的老板李國程也抱有同樣觀點:“表面上,杭州的書店一家家開出來,但生存狀況并不樂觀。如果沒有一些相應的優惠,那連一開始的啟動都很受限。”

李國程目前正在嘗試的“社區書店”經營方式,與商場書店有類似之處。2016年2月,杭宸書店在城北開業。他坦言,房地產商給他提供了免租金、免裝修的優惠條件。

在李國程看來,無論作為商場標配的書店還是社區書店,首要的就是增加客人的“停留時間”,“停留時間才會產生消費”。

其次就需要在讀書延伸出來的文化價值上做文章,“我一直不認為書擺在那里就能活。”

李國程說,“無論是開發商還是商場,如果只是單純地將書店作為道具,不能夠彼此契合相互推動的話,那么這些書店是無法長期運營下去的。但如果有很好的過渡轉換,形成良性互補,那么成為‘標配’很可能會是書店生存的一條路徑。”

本文來源于浙江在線,如牽涉版權問題,請與管理員聯系,謝謝!