從初期先行探索,到以浙江為代表掀起熱潮,再到中央正式吹響號角,在2017年前后,特色小鎮可以說是大紅大紫,炙手可熱。

經過三年時間沉淀,特色小鎮熱潮回落,漸趨平靜。從“一哄而上”到“全面洗牌”,特色小鎮猶如過山車一般,驚心動魄。

風口過后,特色小鎮真的“涼涼”了嗎?

風口來了

2014年4月,浙江省政府率先提出重點培育和規劃建設100個左右的特色小鎮,孕育了“特色小鎮”這顆火種。2016年7月,中央正式提出2020年前培育1000個各具特色、富有活力的特色小鎮,正式官宣“特色小鎮”。至此,特色小鎮便以星火燎原之勢在全國蔓延開來。舉國上下,各地政府,各方企業,紛紛入場。

當下我國的經濟發展,已經由“高速增長”階段轉向“高質量發展”階段,轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力成為主旋律,特色小鎮戰略正基于此背景下應運而生。它是破解城鄉二元結構難題的“鑰匙”、引領新型城鎮化建設的擔當,在推動經濟結構轉型升級、加快新舊動能轉換、打造美麗鄉村、助力精準扶貧等方面扮演著重要角色。

于是,各地政府紛紛出臺相關獎勵政策,從資金支持、土地指標及人才低息信貸支持等方面給予大力支持。

各地關于特色小鎮的支持政策

對于各類企業來說,當“拿地困難、企業亟需轉型、金融投資不明”等這些問題逐漸掣肘其發展的時候,特色小鎮恰如“轉世靈童”橫空出世。

融合文化、旅游、居住、產業等功能于一體的特色小鎮,恰好是企業轉型升級的好跳板、新增土地儲備的新途徑、金融投資的好領域。尤其對于一些在拿地上“陷入困境”的房地產企業,住宅市場拿地難,收益率又不高,做產業地產能拿到便宜的地,因此產業小鎮成了“救命稻草”。

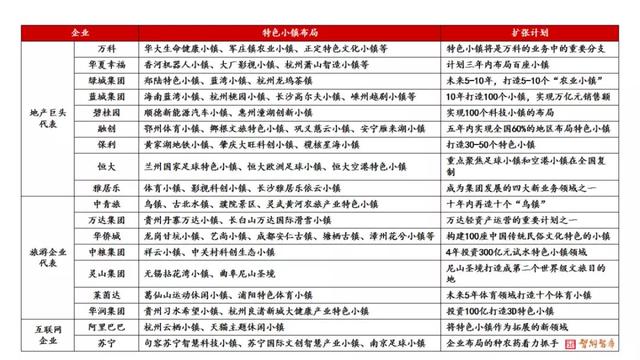

于是乎,地產巨頭、旅游企業、互聯網企業等紛紛公布了各自的“小鎮計劃”,其中房地產企業成為主流。據不完全統計,截至2018年7月,TOP100房企中有71家涉足或參與特色小鎮項目。

中國社會發展常常有如下規律:每當一個新事物出現,就會有無數逐利者一哄而上,直到哄臭為止。然后人群在一哄而散,尋找下一個風口,特色小鎮正是如此。

在政府和企業的推動下,特色小鎮經歷了一輪爆發式的無序發展。這場“大干快上“的特色小鎮建設熱潮,隱隱透露著繁榮背后的危機,從各主體紛紛打造特色小鎮的目的來看,其洗牌將不可避免。

全面洗牌

既然是風口,總有風停的時候,狂風過后,笑到最后的才是贏家。

從2018年開始,特色小鎮紛紛“暴雷”,陸陸續續爆出了很多特色小鎮建設中的負面消息:某某小鎮缺少產業內涵,淪為空城;特色小鎮房地產化傾向嚴重,淪為爛尾;某某小鎮照搬復制,毫無特色可言,無人問津……環顧神州,經歷了三年左右的建設周期后,成功的特色小鎮并不多,特色小鎮進入“全面洗牌”階段:

1、國家層面:規范糾偏 經驗示范

國家層面頒布一系列的政策文件,規范明確了特色小鎮與特色小城鎮的區別,把兩批“全國特色小鎮”更名為全國特色小城鎮,從體制機制上確保特色小鎮高質量發展,并明確要逐步淘汰幾類發展變形走樣的小鎮。截至2018年12月31日,全國共淘汰整改了419個“問題小鎮”,各省市共淘汰整改385個“問題小鎮”。

淘汰的原因主要包括虛假小鎮(行政建制鎮)、缺乏投資主體、未動工建設、產業特色不鮮明、產鎮不融合、住宅用地占比過高、國有平臺變相舉債、破壞生態環境等幾大方面。

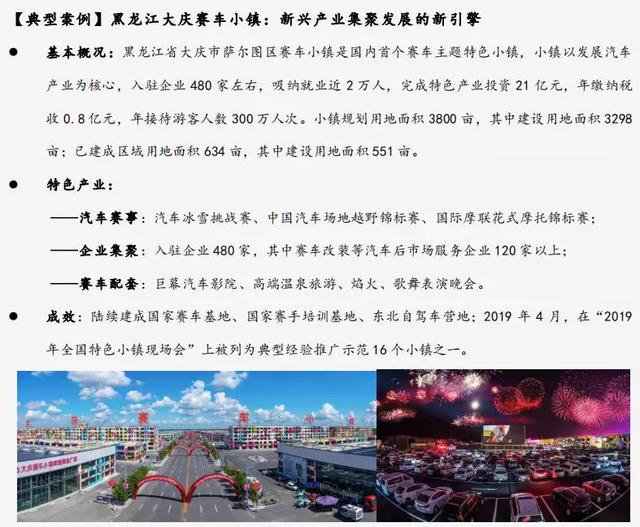

同時,通過全國特色小鎮現場經驗交流會,重點推廣了16個取得了一定進展、積累了有益經驗的特色小鎮,要求全國范圍內的特色小鎮以此為典范,努力走出一條產業特色鮮明、要素集聚、宜業宜居、富有活力的高質量發展之路。

2、地方政府:嚴控標準 有依有據

國家態度明確之后,地方省市縣各級政府緊跟步伐,紛紛出臺一系列政策,從根本制度上進一步明確小鎮的培育、創建、評選到扶持、淘汰的標準,確保特色小鎮在產業、投資、空間特色等方面健康發展。

比如河北省出臺了《省特色小鎮創建和培育標準》、四川省公布《四川省文旅特色小鎮評選辦法》、福建省頒發了《省特色小鎮創建規劃編制指引》……

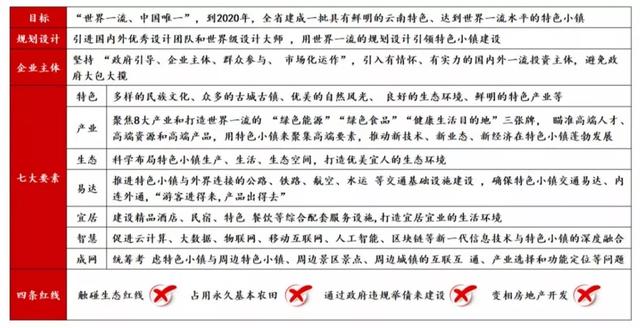

以云南省為例,云南省2018年出臺的《關于加快推進全省特色小鎮創建工作的指導意見》中明確指出:以“世紀一流、中國唯一”,到2020年,全省建成一批具有鮮明的云南特色、達到世界一流水平的特色小鎮為目標。聚焦七大要素,規避四條紅線,從根本制度上嚴控標準,確保了各區縣“有法可依、因地制宜”發展特色小鎮。

3、企業層面:態度謹慎 舉棋不定

一些企業(尤其是房地產企業)在特色小鎮的風口期,打著“特色小鎮”的旗號,通過捆綁資源拿地。但獲得土地后,沒有系統策劃,也沒有產業、內容空洞、前期頂層設計存在缺陷就盲目上馬。

看上去一片熱鬧,但急功近利,快速批量誕生的特色小鎮們因為前期工作沒做到位,或淪為簡單的地產項目,或演變成巨額債務醞釀出巨大危機。

江寧電影小鎮、陽光100雪山藝術小鎮等一系列特色小鎮房地產化的慘敗案例,掀起了企業圈的“被動式洗牌”浪潮,企業家們對于特色小鎮的投資變得謹慎了起來。

碧桂園三年前號稱“三年百鎮”計劃,如今官宣的數量連1/20都不到;融創提出“五年內實現全國60%的地區布局特色小鎮”,時間已過三分之二,也僅僅打開了云南和河南等幾個地域;華僑城旨在構建100座中國傳統民俗文化特色小鎮,落子的步伐卻一緩再緩……

從房企2018年公布的特色小鎮項目來看,六成為意向投資項目,簽約類約三成,開始動工的部分尚不到5%。

顯而易見,雖然各大地產巨頭紛紛宣布入場,但實際上他們自己還沒完全搞清楚特色小鎮到底是什么,到底怎么個玩法,又怕被“特色小鎮”玩死,所以一直在觀望。

正本清源

經過2018年的全面洗牌之后,中國特色小鎮建設熱潮開始回落,漸趨平靜。值得欣慰的是:特色小鎮并沒有從“一哄而上”到“一哄而散”,而是在經歷了一輪“全面洗牌、去蕪存菁”之后,變得真正有了特色,有了明確產業規劃,投資不菲的特色小鎮也越來越多。

透過現象看本質,源于特色小鎮的本質經過這一輪的“洗禮”之后,更加清晰。

特色小鎮不是特色小城鎮、不是產業園區、不是景區度假區、不等同于美麗鄉村或田園綜合體。(微信公眾號:智綱智庫)

1、特色小鎮不是特色小城鎮

特色小鎮是在幾平方公里土地上集聚特色產業、產城融合的創新創業平臺,內部人群除了本地居民之外,還有旅游者、投資者、創業者等新人群的進入,一般是政府引導、企業主導、市場化運作;

而特色小城鎮則是擁有幾十平方公里以上土地,以某種主體功能為特色,或有產業特色,或有交通功能特色,或有人文自然風光特色等的全域范圍,由居民社區和村莊構成,以生活空間為核心功能的行政建制鎮。

2、特色小鎮不是產業園區

特色小鎮的核心雖然是產業,它與產業園區一樣都是以產業為依托,但是特色小鎮的“特色”又不限于產業,在功能上更加多元復合,與產業園區有著本質的區別。

首先,特色小鎮在產業上主要以戰略新興產業和特色產業為主,是傳統產業轉型升級的空間和載體。

其次,在功能設置上,特色小鎮強調產業和城鎮的有機結合,不只是純粹的生產空間載體,更注重產業、居住和各種生活服務功能的融合發展,其功能設置上更加多元復合。

最后,特色小鎮的“特色”也不僅限于產業,特色小鎮還承載著除產業以外的旅游、文化、居住等功能。

3、特色小鎮不是景區度假區

以旅游功能為主導的特色小鎮可以發展成為景區度假區、有些歷史人文古鎮,自然風光優美的小鎮也兼具特色小鎮的文旅功能,從這個角度而言,特色小鎮和景區度假區有共同之處,但又不同于傳統景區度假區。

景區度假區面向各地各類型游客,以旅游為核心功能為主。而特色小鎮在旅游客源市場上,更強調滿足周邊大城市中高收入人群特定需求;在旅游活動上,更強調體驗和參與;在旅游發展目標上,更強調目的地和集散地;在旅游功能開發上,更突出互融互動。

4、特色小鎮不等同于美麗鄉村

特色小鎮離不開鄉村本底,但與鄉村有著本質的不同,一方面是形態不一樣,另一方面功能不一樣。

特色小鎮集聚了大量資本、技術、人才等各類高端要素,是既有鄉村本地特征又融入高新技術和特色人才的區域經濟發展單元;而美麗鄉村則以行政村為單位,以本地村民為核心,吸引外來人群,更多的是強調鄉村發展的一、二、三產業融合作為產業支撐,依靠本地村民的自治管理。

5、特色小鎮不等同于田園綜合體

特色小鎮中的“農業型特色小鎮”與田園綜合體天然契合,當前農村發展建設面臨集體經濟疲軟、勞動力空心化、基礎設施不全等痛點,以田園綜合體為方向的農業特色小鎮,內涵是新業態、方向是新產業、構成是新農民,都是為了解決三農問題。

特色小鎮和田園綜合體的區別在于:

正本清源,特色小鎮是產業之鎮、文旅空間、宜居之地,是以產業為核心、以項目為載體,生產、生活、生態三生融合的重要功能平臺。

1、特色小鎮是產業之鎮

特色小鎮,首先是產業之鎮,是一個產業的空間載體。

一切不以產城融合為目的的特色小鎮都是耍流氓!

特色小鎮的打造必須與產業規劃統籌考慮,小鎮的繁榮也必須要有產業去支撐。

小鎮立足于當地要素稟賦和比較優勢,著眼于做精做強最有基礎、最具潛力、最能成長的特色產業,在差異定位和領域細分中構建小鎮大產業,有利于集聚高端要素、擴大有效投資,培育壯大供給側小鎮經濟。

2、特色小鎮是文旅空間

特色小鎮本身所獨有的地方文化是特色小鎮的“魂”。

特色小鎮的文化特色,要注重結合地域文化特色,挖掘文化內涵,形成小鎮個性文化。

一方面,提煉和表現地方民俗文化,通過“食住行游購娛”六大要素將諸如古建筑、古村落、非物質文化遺產、神話傳說、民風民俗等靜態文化進行動態化體驗;另一方面,注意營造生態、環保、養生、宜人的休閑文化,在園區規劃、建設布局、景觀設計、建筑小品打造上,體現生態環保理念,強調人性化設計,滿足多樣化需求。

3、特色小鎮是宜居之地

特色小鎮的建設,應是高標準規劃、高起點打造,無論是環境設計、建筑外觀、功能布局、能源利用,還是生活設施、現代服務,都應從現代化、人性化的角度著手建設,改善居民生活環境,提高生活品位,既能吸引和滿足小鎮居民工作和創業的需要,也能使其感覺小鎮生活的舒適和自在,增加對小鎮社區的心理歸宿感。

因此,優質的產業是小鎮立鎮之本,文是小鎮之魂,旅游是小鎮之美,社區是小鎮之生,四位一體,三生融合,才是真正意義上的特色小鎮。

小鎮未來

經過“全面洗牌”和“正本清源”之后,特色小鎮從瘋狂增長到收攏聚焦,在這樣一個最為重要的沉淀期里,一個成功的特色小鎮,到底該從哪些方面著手打造,才能成為淘汰大勢下的風口所在,成為下一個發展新引擎?

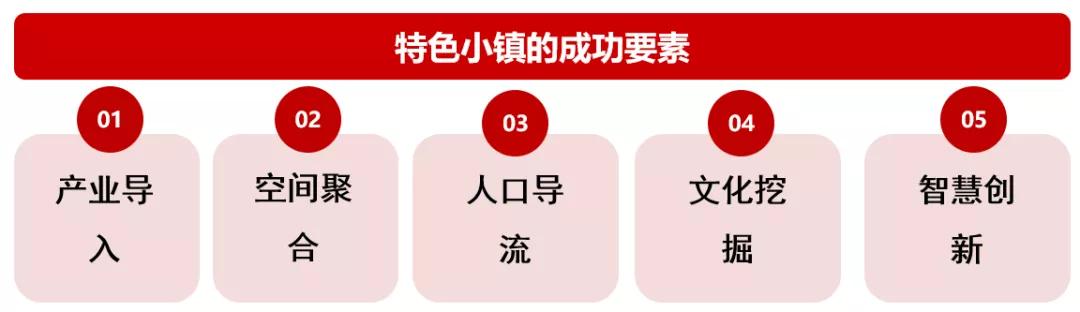

智綱智庫(微信公眾號:智綱智庫)認為,一個成功的特色小鎮必須要在“產、城、人、文、智”五大要素方面下深功夫。

1、產業導入

特色小鎮產業發展要確保“傳統產業轉型升級”和“新興產業積極培育”雙管齊下。

針對傳統產業,可以通過技術創新、科技導入、產品升級等途徑,提升產業附加值;同時依托小鎮本底資源優勢,著力培育新興產業(比如文旅、會議、康養等),培育產業發展新動能,打造新興增長點。

此外,針對某些鏈條環節不完善的產業,可以通過縱向延伸產業鏈上下游環節,向產業鏈高端環節攀升;橫向拓展“產業+”,關聯相關產業,實現三產融合發展,構筑產業鏈生態圈。

2、空間聚合

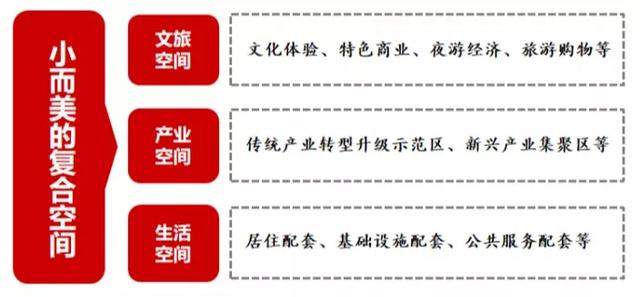

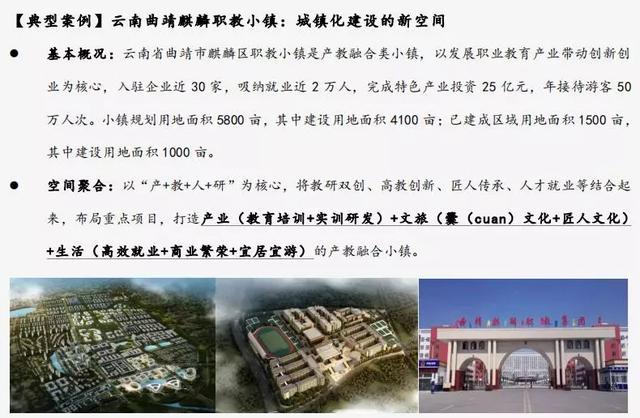

特色小鎮是以生產、生活、生態“三生融合”,產業、文化、旅游“三位一體”為建設理念的新型空間組織形式,在空間形態上追求“小而美”。

“小”一方面指特色小鎮的尺度規模不宜過大,另一方面也是區域文化的濃縮和集中展示;“美”要求特色小鎮根植當地歷史文化而建,處處體現文化元素和文化靈魂。

因此,一個特色小鎮在空間上必須涵蓋文旅、產業及生活配套三大功能,劃定核心功能片區,打造小而美的小而美的文旅、產業、生活復合空間。

3、人口導流

特色小鎮不是本地人的自娛自樂,而是能夠吸引外地游客、大學生、創客、養生養老等新人群就業、創業、生活、居住;同時本地居民轉型成為創業者、投資者、產業工人等,實現本地人與外地人的融合,從而增強小鎮活力與吸引力,打造創新生態。

4、文化挖掘

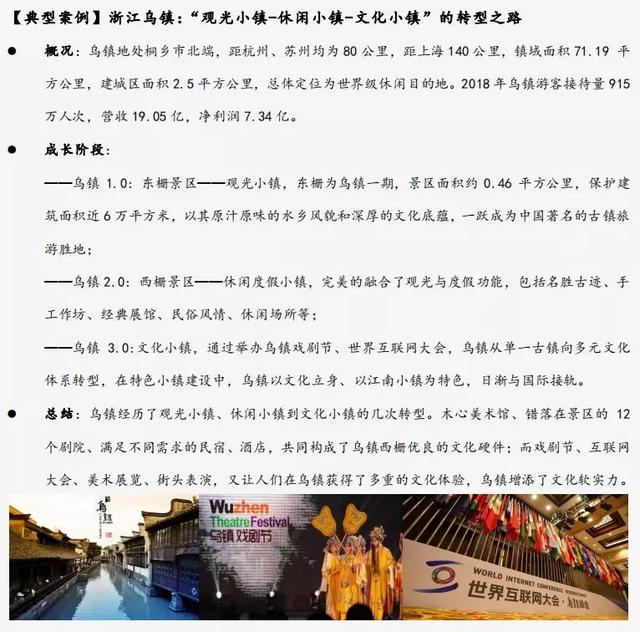

文化是特色小鎮“唯一性、排他性、獨特性”特征。一個成功的特色小鎮需要深度挖掘當地文化,通過“文化+軟/硬件”來打造特色文化體驗目的地。

·“文化+硬件”:以地方文化為主線,深度挖掘傳統民居、特色美食、民族歌舞、非物質文化遺產、民俗手工藝等內涵,將地方文化與可消費業態相結合,引入符合現代人群消費特征的特色美食街區、酒館、茶吧、演藝部落、非遺工坊等業態,打造可體驗的文化博物館;另一方面,舊瓶裝新酒,衍生創意藝術文化等新文化內涵,引入創客工作室、創業孵化器、創意工坊等業態,吸引大學生、創客、設計師等新人群,為地方小鎮注入文化活力。

·“文化+軟件”:高舉高打,節慶造勢。借鑒烏鎮經驗,通過舉辦美食節、藝術節、音樂節、文化秀等活動,快速集聚人氣,推向市場。

5、智慧創新

智慧時代已經到來,一個成功的特色小鎮也必須要跟上智慧時代的步伐。

特色小鎮必須要借助云計算、物聯網、移動互聯網等相關科技,通過智慧平臺、智慧基礎設施、智慧體驗等方面來提升數字化水平,實現發展的創新型與可持續性。

以云南省創建特色小鎮為例,2019年11月,云南省要求加快推進全省特色小鎮數字化建設,在考核、申報、評比、淘汰等方面,將“創新智慧”作為重要的考核標準,全面接入一部手機系列平臺、加快信息基礎設施建設,創設數字化應用場景,提升智慧管理水平。

所謂時勢造英雄,特色小鎮其實也是社會發展到一定階段必然出現的“產物”,這種“產物”在沒有經驗可循的情況下,只能“摸著石頭過河”。

一路走來,從前期策劃、摸索到開發建設、瘋狂增長,特色小鎮必然需要冷靜下來,要從經驗和教訓中成長、沉淀、不斷優勝劣汰才能享有更為光明的前景。不再大躍進,而是慢下來,明確正確發展方向,夯實“產、城、人、文、智”基礎,健康穩步推進,才是特色小鎮發展本應有的姿態。(微信公眾號:智綱智庫)

風口之上,特色小鎮的確存在過熱現象。經過“全面洗牌”和“正本清源”階段,特色小鎮沒有涼涼,更添了幾分理智和成熟。

風口過后,小鎮未來仍值得期待!