消費群體的迭代與消費觀念的升級,推動了實體零售市場的調整與變革。

2016年,零售市場發生了重大變革,購物中心市場趨于飽和,百貨業衰退趨勢難以阻擋,便利店成為新風口。個性化、體驗感和高品質已成為消費者的主流需求,消費心理更加成熟,電商消費趨于平緩。主打業態全覆蓋和生活方式詮釋的商業綜合體成為零售市場新趨勢。

7月3日,商務部發布《中國零售行業發展報告(2016/2017年)》,全面展示2016年我國零售業發展情況,分析行業發展環境,指出行業存在問題,預判未來發展趨勢。2016年,中國零售市場經歷了怎樣的風云變幻,2017年又將有怎樣的新突破、新挑戰,商業見地全方位解讀。

實體零售增速兩極分化,購物中心、百貨境遇不同

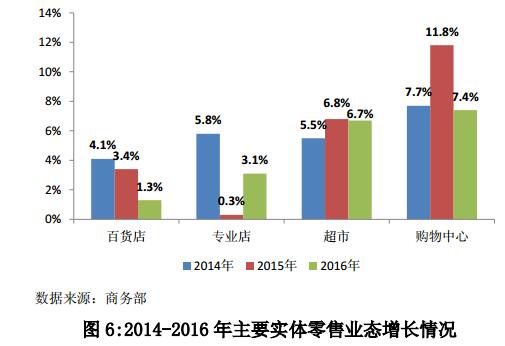

據商務部重點流通企業監測數據,便利店、購物中心、超市銷售額實現加速增長,增速分別為7.7%、7.4%和6.7%;專業店、百貨店銷售額增速減慢,增速分別為3.1%和1.3%,百貨店增速較上年下降2.1個百分點,專業店增速比上年提高2.8個百分點。

2016年購物中心蓬勃發展,購物中心市場呈現井噴之勢,市場競爭白熱化加劇,盡管如此,優質商業項目業績仍然保持上升態勢。以北京朝陽大悅城為例,2016年朝陽大悅城銷售額達35億,同比增長近30%。而北京另一大標桿項目三里屯太古里,其在2016年的租金收入總額也獲得理想增長,續約租金上升,零售銷售額增長6%。

購物中心市場一片繁榮,便利店市場也不甘示弱。在消費升級的推動下,零售業態進入轉型期,社區性服務、體驗式消費成為了零售商爭奪的要點,“小而美”的便利店正在逐步取代“大而全”的大賣場,迎來發展春天。

2016年便利店的發展尤為迅猛,以經營大型商超為主的連鎖巨頭們開始涉足便利店。前有家樂福、TESCO等商超巨頭首開先河,王府井也緊隨其后,在今年3月,王府井集團與河南本土電商愛便利公司舉行簽約儀式,雙方將共同在北京發展“社區便利店”項目,開拓北京便利店市場。

幾家歡喜幾家愁。購物中心和便利店節節攀升,但百貨業態仍處于轉型調整的深水區。競爭激烈、變化迅速的零售市場促使百貨加快轉型調整的步伐。

在中國拼殺了23年的百盛百貨難逃“英雄遲暮”,5月31日百盛北京常營店、百盛合肥瑤海店、百盛鄭州東太康路店三家店同時閉店。無獨有偶,面對內地零售業低潮以及百貨業的整體衰退,內地百貨業巨頭新世界百貨在港股市場縱橫捭闔十年后也走向了私有化之路。

網絡銷售趨于成熟,線上線下融合成大勢所趨

根據國家統計局數據,2016年我國網上零售額達51556億元,同比增長26.2%,增速比上年降低7.1個百分點,降幅比上年收窄9.3個百分點。其中,實物商品網上零售額為41944億元,增長25.6%,增速比上年降低6個百分點;實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重達12.6%,比上年擴大1.8個百分點。

在經歷了幾年的飛速發展后,電商紅利期逐漸消退,發展遇到瓶頸,加之消費訴求發生深刻變化,實體零售與網絡電商正逐步從獨立、對抗走向融合、協作,深度融合是優勢互補、實現共贏的發展方向。

2016年,作為創新的零售模式,“新零售”伴隨著核心城市零售市場的發展和消費觀念的轉變而生,主打線上、線下、智能物流等的有機融合,強調以消費者體驗為中心,將科技與零售業態深度結合。

作為電商行業全球最大零售交易平臺,阿里巴巴不斷深入對零售新業態的探索,嘗試打破虛擬與實體之間的界限,把線上和線下聯結起來。在2014年控股銀泰商業后,2016年入股三江購物后,今年阿里巴巴繼續向線下滲透。繼年初與上海百聯集團達成戰略合作后,二季度,阿里巴巴宣布收購百聯集團旗下聯華超市 18% 的股權,成為聯華超市第二大股東。

新零售已成大勢所趨,“零售的消費者時代正在真正到來。”京東首席市場官徐雷曾表示,過去的零售始終圍繞的是便宜和便捷,而未來零售在消費變革和技術進步的雙重作用下,消費場景將不再局限于單一渠道,而是延伸到無處不在的線上線下空間。

6月18日,由京東和沃爾瑪聯手打造的沃爾瑪京東之家羅田店正式亮相深圳。全新開業的深圳沃爾瑪京東之家將主要銷售以3C品類為主的商品,從而與傳統商超的優勢品類形成天然互補,更好地滿足線下用戶多樣的商品購物需求。

除此之外,永輝超市旗下“新零售”概念品牌超級物種落,阿里巴巴旗下“新零售”品牌盒馬鮮生同樣加快布局線下的步伐。

實體商業數字化程度提高,便捷、高效成零售關鍵詞

根據中國互聯網絡信息中心數據,截至2016年12月,全國企業開展在線銷售的比例已經達到45.3%,比上年提高12.7個百分點。零售企業積極提升門店數字化水平,打通線上線下商品、客戶、訂單信息,更好匹配顧客、商品、場地等零售要素,提升運營效率。

目前,“線下體驗、線上下單”、“線上下單、門店提貨”、“門店下單、倉庫配送”等新型零售模式不斷涌現。優衣庫在去年11月份開通了門店自提服務。所謂的全渠道服務是,線上下單,線下門店24小時內便捷取貨的服務。優衣庫店鋪分布廣泛,在線下400余家門店快速提貨不僅有效縮短顧客等待物流配送的時間,也讓實體店受益匪淺。

伴隨智能手機的普及,網絡支付場景也極大豐富。據國外媒體報道,有調查報告指出,有超過75%的受訪者認為,商家應該允許顧客在實體店使用網上支付方式,這說明消費消費者對提升付款方式的靈活性有著更高的期待,他們希望能在付款買單時能有更多的選擇。

2016年支付寶、微信等移動支付方式在實體門店迅速普及。根據中國互聯網絡信息中心最新調查數據,網民在實體店購物結算使用手機支付的比例高達50.3%,農村地區使用率也已達到31.7%。

未來趨勢預判

2017年,我國全年社會消費品零售總額增速仍將保持在10%左右,比同期GDP增速高出3個百分點;全國商品零售額增長9.8%左右,商品結構將進一步優化;網絡零售增速保持領先,預計全年增速在25%左右,遠高于百貨店、專業店、超市等傳統業態。

世邦魏理仕分析認為,2017年零售市場仍在中國整體經濟增速放緩的總體趨勢下前行,或將是實體零售重新出發的轉折之年。購物中心和實體店在體驗性和場景化方面的不斷提升將從供給側為消費升級創造條件,并持續推動消費者向實體商業的回歸。從國際發達市場的經驗來看,以體驗為內核的服務型消費在中國正處于由上層中產階級“量變”和消費結構“質變”雙重驅動的風口,而這也恰恰是實體商業在新零售愿景中的發展主線所在。

中購聯購物中心發展委員會主任郭增利表示,未來線上線下融合會是大勢所趨,電商營業額增長速度在放緩,遇到了瓶頸,需要依托實體店的支撐。另一角度來說,實體店發展線上銷售可以給消費者增加選擇途徑,也可以更好輔助實體銷售。兩者的融合有可能會誕生出新的企業,也有可能是在這樣的融合當中得到新的創新。

對于社區商業的發展趨勢,郭增利分析認為,從市場發展規律來說社區商業占比非常高,在社會消費當中占比會達到30%-40%。但是從目前社區商業發展情況來看,其實發展基礎條件還不是很成熟,由于社區商業的主要滿足居民日常生存消費,主要職能在于社會服務,從民生發展的角度來說,政策的扶植就顯得尤為重要。現在的情況是雖然有共同的發展目標,但是缺乏扶植政策,對發展動力和社區商業的經營體制來說都是一個很大的挑戰。未來發展需要政府和企業一起推動。

戴德梁行高級助理董事、北中國區研究部主管魏東看來,“新零售”是現在的熱點話題,包括阿里巴巴在內的電商巨頭,都開始著手線上線下聯動,這也會是一個未來的明顯趨勢。從電商銷售在社會零售品銷售總額的占比可見,電商雖然在未來還有很大的增長空間,但在整個零售行業的比重目前可以說已經到達了天花板。相反,線下零售經過一系列的調整變革,會迎來一個新的發展空間。