從美澳購物中心的比較對規模、定位和組合概念的反思

來源:未知 作者:未知 時間:2015-01-13

核心提示:通過對美國和澳大利亞購物中心發展歷史的了解和特點的比較可以使我們對這些其實是行業最基本的定位理念有一個正確的認識,也有助于理清一些不專業媒體造成的混淆和誤導。以使我們的商業地產的決策者和從業人員在項目的開始便可以站在一個正確的方向上。

在中國今日方興未艾的商業地產建設熱潮中,我們聽到了太多所謂對購物中心的定位和組合的說法,諸如“體驗”、“休閑”或“差異化”等等,也聽到了很多批評同質化的言論。但是在眾多的各種談論購物中心定位的觀點中,你卻幾乎聽不到人們談論“規模”這個購物中心最根本的定位法則。也因為如此,產生了大量的行業誤導。所以我覺得很有必要通過對美國和澳大利亞購物中心發展歷史的了解和特點的比較可以使我們對這些其實是行業最基本的定位理念有一個正確的認識,也有助于理清一些不專業媒體造成的混淆和誤導。以使我們的商業地產的決策者和從業人員在項目的開始便可以站在一個正確的方向上。

美國的購物中心經歷了60多年的發展,是全世界現代購物中心的鼻祖。澳大利亞購物中心比美國起步稍晚,開始也是在學習美式購物中心的過程中起步的。美澳雖然都是發達國家,但人口規模、交通環境、地域條件以及城市發展還是有很大的不同,這些也最終形成了這兩個在國際購物中心領域的具有各自不同特點的購物中心。

1.首先從美澳購物中心的5個不同點說起:

1)形成原因和項目區位不同:

美國購物中心開始于50年代初,主要基于美國巨大的高速公路網絡而建,美國當時擁有1.5億全世界最富裕的人口和全球最大的汽車保有量。在高速公路網絡連接的城郊結合地帶有大片廉價的土地供應。

而澳洲購物中心起步于50年末和60年代初,由于澳洲人口稀少,購物中心主要是在沿軌道交通的人口相對集中的新的市鎮或樞紐地區展開。所以說美國購物中心是高速公路和汽車發展的產物,而澳洲購物中心則是依托軌道交通隨城鎮化發展和人口的聚集而建的。兩者雖然都可以稱之為“Suburb Shopping Centre”即“郊區型購物中心”,但他們的實際含義是不同的。美國購物中心一般建在由公路網連接的城郊結合部,澳洲則是建在由軌道交通連接的新的市鎮中心。

2)商場定位和租戶組合不同:

美國購物中心的定位以時尚和休閑為主導, 主力租戶以百貨和時尚品類為主;而澳洲購物中心的定位首先要滿足商圈人口的每日生活所需, 主力租戶一定有生活超市和生鮮食品,再配置一些折扣百貨。可以說美國購物中心的定位目標是給你“What you want” ,而澳洲購物中心的定位目標是給你“What you need”。澳大利亞這種滿足生活必需性消費的導向也極大地提高了澳洲購物中心在抵抗經濟周期的波動和各種金融風險的能力。美國購物中心中百貨占比一般是澳洲購物中心的兩倍多。而且美國購物中心的定義范疇甚至不包括大型超市,比如對于沃爾瑪引入餐飲休閑和娛樂業態的商場不稱之為“ Shopping Center”而是更多地被歸類為“Power Centre”。(是西田到了美國后才開始把超市往購物中心里面裝的,西田現在甚至把Costco這樣的巨無霸超市也往購物中心里面裝了)

3)建筑形態和開放形式不同:

由于美國的地域條件可以提供大量城郊廉價的土地供應,美國購物中心形態多呈扁平形態和開放形式, 可以容納3千乃至5千輛車位的寬闊的地面停車場隨處可見,一般超過兩層的垂直商業建筑形態并不多見,也降低了使用空調和電梯的成本。而澳洲的購物中心因為多是建在軌道交通的樞紐和新鎮中心地帶,土地價格昂貴,開發商必須充分提高土地的利用率,地下和立體停車庫以及4到5層垂直商業建筑形態隨處可見,封閉的空調空間和垂直交通設備的配備等。這點澳洲的購物中心與中國和東南亞國家的情況更為接近。

4)人均面積和店鋪規模不同:

澳大利亞的人均商業面積為2.0平米,而美國的人均商業面積為4.2平米。(人均購物中心面積是1.0比2.3平米)一個標準意義上的美國區域型購物中心一般可以容納108家商鋪,而同樣規模的澳大利亞購物中心一般可以容納208家商鋪。我們當然可以說美國購物中心更注重寬敞的體驗和商品陳列,但澳大利購物中心的租金收益和銷售坪效是美國的兩倍已經清楚地說明了問題和我們應該學習的取向。

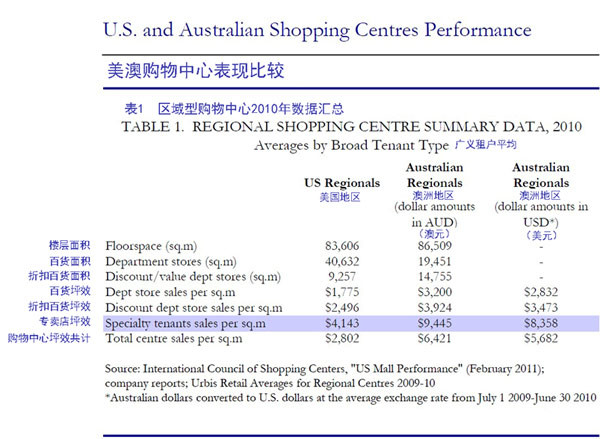

(我這里給大家分享一下美澳購物中西的表現比較圖表,是根據國際購物中心協會的統計和Urbis調查報告的結果綜合整理的,其中表1對于美國和澳大利亞區域型購物中心的主要數據對比澳大利亞購物中心的專賣店的坪效換算成美元后為$8358比美國的$4143高出一倍,包含購物中心主力店在內的坪效澳洲以$5682也高出美國的$2802也正好是一倍;另外表2的澳大利亞的各類專賣店的坪效也都基本上是美國的一倍)。

5)聚焦社區和關注社會是澳大利亞購物中心最突出的特點

聚焦社區、關注社會是澳大利亞購物中心區別于美式購物中心(也包括其他購物中心)的最突出的特點,澳大利亞把購物中心作為不可或缺的“社會基礎設施”,購物中心為提高區域的凝聚力、降低犯罪率和提供社會養老福利的保障等做出了突出的貢獻。西田公司連續50多年經營購物中心任憑國際經濟形勢風云變幻從未出現虧損,被行業稱為“購物中心電廠”,澳大利亞購物中心也受到了包括美國和國際主流養老金和投資機構的熱烈追捧。澳大利亞購物中心對社區和社會的聚焦和關注也為其贏得了更大的商業回報。

正是因為上面所說的原因,澳大利亞購物中心今天正領導著國際購物中心的發展潮流,在歐洲,西田倫敦和Land Lease的藍水購物中心現在和過去一直都是歐洲購物中心的標桿;在美國,人們談論最多的是洛杉磯世紀城和舊金山中心等西田購物中心在美國所獲得的空前成功。隨著位于國際金融之都的西田紐約和位于國際時尚之都的西田米蘭不久之后的建成,澳洲購物中心業者正在為國際購物中心行業樹立全新的標桿。這也是為什么像迪拜塔和阿聯酋Mall等世界級目標地項目都聘請了眾多的澳洲專家和澳洲公司的原因所在。(看中的就是澳洲購物中心專業人士可以把一個人口不多的市場做得如此之好的能力)

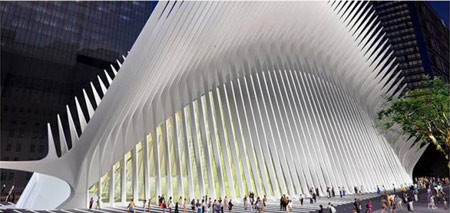

(附上一組澳大利亞購物中心的圖片,其中重建中的紐約世界貿易中心商場即將于今年開業,紐約世界貿易中心的商場之前就是委托澳大利亞西田集團管理的,西田的一位經理也在911襲擊中遇難。在重建紐約世界貿易中心項目上,西田集團共先后投資的14億美元建設開發西田紐約購物中心)

圖為 西田洛極磯世紀城

圖為 西田倫敦(榮獲2012ICSC Best of Best大獎)

圖為 重建中的世界貿易中心構成的紐約天際線

圖為 重建中的世界貿易中心構成的紐約天際線

圖為 西田米蘭(國際時尚之都的新標志)

上述對美澳購物中心不同點的比較并不是要簡單地說澳洲模式優于美國模式,而這都是兩種購物中心根據自身不同的環境和條件發展所形成的結果。(像美國就真的沒有必要建高層商場,也不需要挖地三尺建車庫)。但諸如土地的限制和高效利用,澳大利亞的情況和中國以及亞洲的相似度確實更高一些。但從所有5點的比較中我要強調的還是關于人均商業面積即規模定位,以及是以時尚奢華休閑主導給你What You Want,還是以滿足基本需求為導向給你What You Need的組合理念這兩個最關鍵的問題。

2.規模定位(滲透率概念的簡介和應用)

關于滲透率的通常定義是:對于有形的商品或品類,在被調查的對象(總樣本)中使用者的比例。滲透率在商業地產領域是指一個商業實體每天每平米經過的人流。滲透率是確定擬建購物中心的規模在國外流行的一種推算方法。即根據商圈的界定,然后通過核心商圈、次級商圈以及第三商圈的各自的人口規模及訪問購物中心的頻率推算擬建購物中心規模的模型。滲透率的確定是一門科學和藝術,非常復雜,事實是很難根據所謂的幾何半徑圈設定。這個與城市的地貌、邊界、河流、軌道和交通組織以及現有商業的配置情況以及人口實際分布密切相關。然而作為一個具有宏觀指導意義的數據對于城市和區域或特殊項目的商業規劃可以有最直接的指導和參考價值。

一般情況下如果一個商業實體無論是百貨、購物中心還是街鋪,如果每天平均一平米商業有0.5人到1.0人穿越,即滲透率達到0.5到1.0,則這個商業體是可以生存的。這也是我在較早的中美澳購物中心比較一文中提出的,澳大利亞通常10萬人可以支撐一個10萬平米的購物中心。假設這10萬人平均每周去兩次購物中心(澳洲的到訪頻率其實比這要高),其滲透率可達0.6。(100,000x52x2/365/50,000=0.6,注10萬平米建筑的購物中心可租面積在澳洲通常約5萬平米)。考慮到中國的人均消費水準較低,所以中國至少需要20到30萬人口才能支撐一個10萬平米的購物中心,滲透率的要求更高。

滲透率具體計算可以非常復雜,但對于一個特定的區域或某單一項目,還是可以很簡單明了的作為一個有效的分析工具。

在我多年從事商業地產特別是招商工作中,我發現很多品牌零售商對于他們所要考慮進駐的項目都會或自己或委托專門的公司用人流計數器測算人流量就是在做滲透率的分析。2005年我和英國倫敦希思羅機場的商業顧問一起分析上海虹橋機場的商業配置,我們用滲透率的概念告訴上海機場當局虹橋機場的商業能力遠沒有得到利用和開發。國外通常一個一年1000萬人流的機場可以配置1萬平米商業。換算成滲透率為2.7(即1000萬/365天/1萬平米=2.7)。因為機場商業主要屬于非受迫性的隨意性和沖動類消費,所以要求的滲透率要比一般商場的0.5到1.0要高出許多倍。最后虹橋機場的商業通過量的增加和質的提升,租金收入比原來提高7倍。我后來又應邀策劃了虹橋機場2號航站樓為迎接奧運和世博的商業規劃,機場主管當局在合同中明確要求要做滲透率分析。

2010年我作為朱院長的清華商業地產總裁班的學員考察了從SOHO現代城到建外SOHO、朝外SOHO、SOHO尚都和在建的SOHO三里屯項目。接待者蘇鑫給我們講述了SOHO現代城的如何成功以及SOHO三里屯如何在一周內創造的銷售奇跡等。

我當時根據SOHO現代城的ABCD四個樓的構架,估算出其底商和上層商辦面積約為2層對應上面的平均24層。即1:12,若按人均30平米商住面積分攤計算,滲透率為0.4(即12平米商住面積/30平米人均面積/1平米商業=0.4),即SOHO現代城底商平均每天可以有0.4人穿越。考慮到項目南面還有6個SOHO建筑和大望路地鐵站,所以滲透率超過0.5沒有問題。項目也獲得了很大的成功,一時間SOHO概念風靡全國,一直到現在余波未了。

SOHO在獲得成功后由北京的三四環向二三環進發。我可以從建外SOHO到朝外SOHO和SOHO尚都看到開發商進一步地擴大了底商的體量和面積,原來只有兩層的商業變為了三層、四層或再加地下一層。一直到SOHO三里屯發展到極致。你從建筑工地看那就是一個標準的購物中心裙樓的體量。商鋪和對應的商住面積比例不斷降低。我初略的用滲透率估算了一下,這些SOHO項目的滲透率從SOHO現代城的0.5逐步遞減,一直到三里屯連0.1都不到了。而一般的廣大中小投資者則是從你SOHO在三四環間都那么成功,你如今是更靠近市中心,當然會更好了來考慮的。銷售價格也是這樣制定的。我相信開發商自己對滲透率的概念也是沒有意識的,SOHO也聘請了專業的港鐵商管公司管理尚都等項目,還是希望做好的。(我當時雖也用滲透率概念簡單質疑,但發現好像不太合時宜,因為我們是去學習取經的)。

SOHO三里屯的設計和品質看上去都很不錯,但由于缺失作為城市綜合體內核的購物中心,一個12萬平米體量的散售商鋪,根本無法容納各類綜合大租戶,

圖為 SOHO三里屯平面圖

所以商圈輻射能力很有限。只能靠三里屯項目的自身人流,所以滲透率很好算:

(46萬總建筑面積-12萬商業面積)/30平米人均商住面積/12萬平米商業面積=0.09。

當年按每平米8到10萬元均價售出的商鋪現在位于北京如此頂級的商業地段,SOHO三里屯的一層商鋪租金標價是每平米6元/天,但一多半都還空著,而路對面的太古里一層日租金每平米已經高達80到100元/天,而且還都是滿租的。

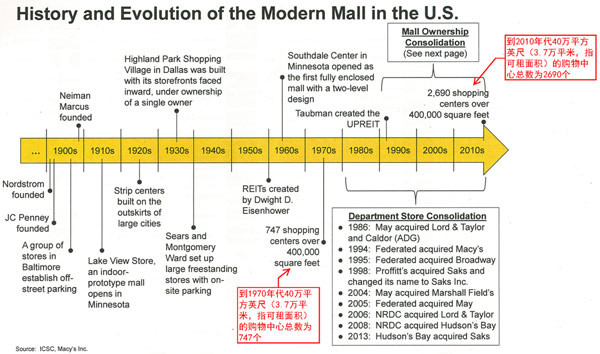

另外我們現在看到有文章說美國有很多“死Mall”,其實美國購物中心的總量特別是規模大于40萬平方英尺(即可租面積3.7萬平米,建筑面積8到10萬平米,即美國人定義的區域型大的購物中心)到目前僅為2690個,(如果把美國所有這種美國人定義的大型購物中心的建筑面積除以美國的3億人口則人均的大型購物中心面積只有0.3平米,對應的我們每個城市的購物中心的人均面積哪個城市也不少于1.5平米,因為我們所說的購物中心幾乎都是10萬平米以上的,而且不過幾年還會翻翻所以情況非常可怕)。

(和大家分享一下美國購物中心的演變和進化歷史圖表,美國到了2010年代大型購物中心的總數僅為2690家,在1970年代即進過了20年的發展才打到747家)

最后我給大家介紹一個滲透率即人流估算購物中心收益的簡單辦法。通常你到一個商場人流量是可以打聽或者被告知的,像我們現在的萬達廣場或者大悅城等許多類似定位的購物中心的客單價從60到80元也是比較容易估算的。所以你只要用人流量乘以客單價基本上就可以知道該購物中心的銷售額,進一步地以10-15%根據其管理水平倒推租金。基本是八九不離十的。注意購物中心的收入永遠來自動態的人流量乘以客單價,而不是靜態的租金乘以面積。

3.組合理念 (What you want vs. What you need)

中國的購物中心其實也是在學習美國的購物中心的過程中而起步的,早些年,也根本沒有人了解還有澳洲這個模式。基于美國消費主義導向和美國消費水準的購物中心定位是給你“What You Want”的以時尚和休閑的商業組合配置。這也是目前導致國內行業在建造購物中心的過程中盲目追高的一個原因所在。甚至在目前商業地產的供給已經絕對過剩的情況下,你很少看見有人會從規模和人均商業面積來看問題,而是以為所謂體驗和休閑或者差異化做得還不夠,加之不專業媒體的推波助瀾,本末倒置的大批特批“同質化”。真的是只見樹木不見森林,完全忽略了由于這一規模的巨大失衡所造成了行業的巨大的混淆。

我舉一個華南Mall1改造的例子,大家肯定知道華南Mall,我的朋友高鐵栓先生現在是保利的商管總經理,之前受北大資源派遣擔任華南Mall的總經理并實施了改造。高總和我有一個共同的理念就是做80%的人的生意看這80%的人把他們80%的錢花在哪里?高總過去作為揚州百盛百貨的總經理以這個理念曾經創造了揚州百盛百貨在中國的銷售記錄,華南Mall當初的定位就是以為自己位于廣州和深圳之間奢想了一個大商圈的定位甚至還要覆蓋南中國,最后開業8年的情況大家都知道。

對高總來說,什么大商圈都是瞎扯,就看3公里最多不過5公里,實實在在的看看華南Mall周邊所在的萬江地區的30萬人需要什么。改造的主要舉措是招募了一個百貨,注意不是國外的,也不是時尚的像廣百、天虹之類的,開始北大資源的領導還不太理解以為招個百貨總還是要高端或者時尚一點的吧,結果就招了一個當地的天和百貨,因為可以和本地市場更緊密的聯系,或者說“接地氣”。對于回購回來的商鋪,招了26家當地的餐飲,也不是那些流行和時尚類的餐飲租戶,我和高總共同的好朋友吳志強先生,原來上海新天地負責餐飲招商的副總現在可以說是國內餐飲界招商的實力人物,我們共同的建議是第一輪餐飲還是要叫本地餐飲說話。一期改造完成重新重開后,每天的人流激增,連之前的所謂吸人機器萬達影城和歡笑娛樂天地都創造前所未有的紀錄,大家都說看不懂,其實就是抓住了核心商圈人口的基本吃穿用的消費需求。

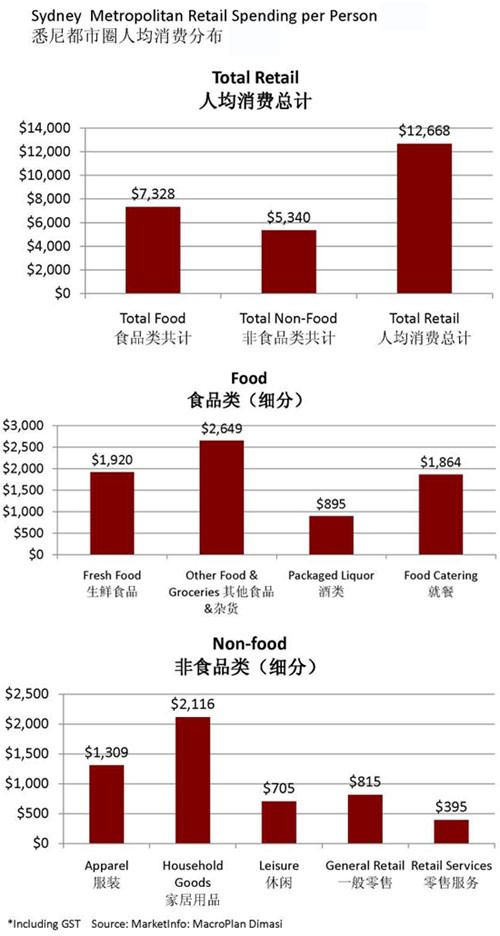

進一步的我給大家分享一下澳大利亞大悉尼地區得人均消費分布圖,這也是我多次引用的幾張圖表:

所以即使在發達國家,基本吃穿用的消費也要占據零售消費的主導,而我們所說的所謂純“體驗”的消費的比列也就最多不超過20%,所以過分強調體驗或者差異容易形成誤導。做商業地產首先還是要滿足基本定位,就像澳大利亞給你What you need 的東西,并在此基礎上向What you want拓展和提升,所以對于體驗感的商店和購物中心做得最好還屬澳大利亞的道理就在這里。(我正在寫一篇關于澳大利亞購物中心市場環境和競爭機制的文章對這些做了深度的剖析,準備在下一次課中和大家分享)

綜上所述,通過美澳購物中心的發展和比較可以使我們站在一個更高的視角全面和深刻地審視我們今天自己的情況,從而對關于規模、定位和組合的概念等有一個具有世界高度和中國深度的重新再認識。

文/王瑋 中國購物中心產業資訊中心高級顧問、中購聯購物中心發展委員會專家委員、國際概念設計有限公司商務董事,EMBA of CEIBS。