早在20世紀90年代初,港企恒隆便“揮師進軍”中國大陸,首站選中如今經濟發達的上海,打造的上海恒隆廣場及港匯廣場,在當時,堪稱全中國第一個超高端商場,也成就了恒隆在中國大陸的商業版圖中,兩顆歷久彌新的明珠。

恒隆屢次創造了商業奇跡,而這種優秀基因背后,也并非無跡可尋。用林寵升老前輩的話來說,那就是細節制勝和前瞻性思考。憑這兩點,使得恒隆在變化多端的商業地產領域,留有足夠的緩沖空間和無限可能。

本文的作者便是林寵升老前輩。老前輩自1992年-2000年在恒隆地產任董事,自美國留學回來后,直接負責上海恒隆廣場和港匯廣場兩個標桿項目的前期。

以下文章,他通過這兩個項目,從拿地談判、建筑設計、項目定位、人才選擇等諸多方面,詳細解析恒隆集團的商業哲學以及恒隆成長的故事。讓大家看到,恒隆的優秀基因,是如何一步一步煉成的。

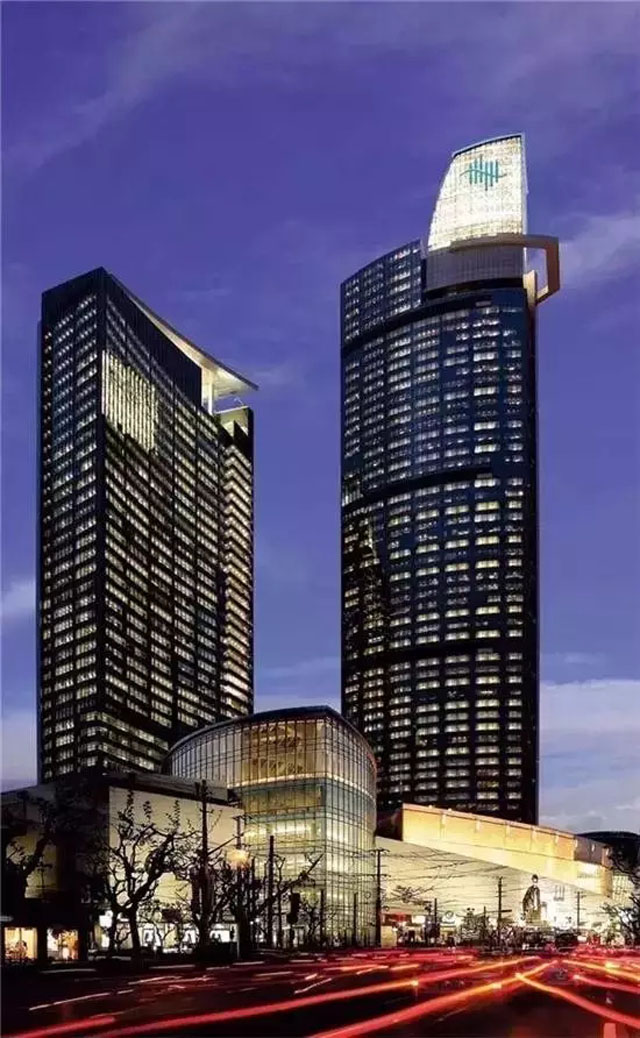

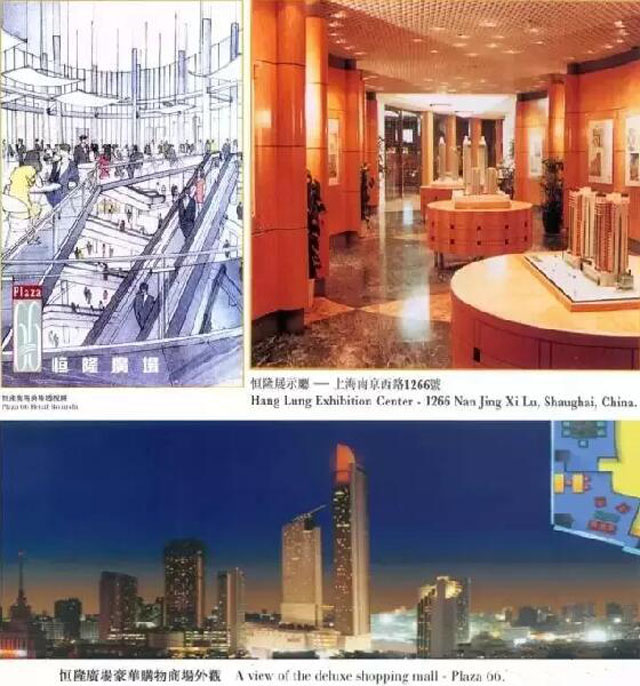

上海恒隆廣場

我92年從美國回來,比較幸運的是,那時恰逢鄧小平南巡,中國改革開放。當時香港恒隆集團準備大力切入中國市場。

恒隆的第二代當家,即大家所知道的主席陳啟宗。他從1991年接位時,就根據香港的房地產以及整個大勢前景分析,認為此次切入中國內地市場的機遇是一次千載難逢切不可失的機遇。

我92年年底加入恒隆,正式參與這個所謂的中國市場開發。恒隆在香港是Blue Chip(藍籌股),當時我半開玩笑地說,我們是Purple Chip,紫色的股,因為恒隆是全中國藍籌股里做中國項目最大的公司,中國是紅的,藍和紅結合在一起是Purple Chip。

如今已經過去24年,上海恒隆廣場儼然成為恒隆集團內地版圖中一顆歷久彌新的明珠。這個結果令我們驚訝,但是細想,一切又都在情理之中,曾經我們一群老同事為此所付出所堅持的,都以融入其骨血,成為其生命的基因。

雖歷經撲朔迷離和不成熟的商業環境,以及前所未有的亞洲金融風暴,但細數這十幾年來的經歷,更讓我體會到全球化購物中心經營理念在中國發展及推廣的重要性。

我也很愿意分享我和恒隆的故事,讓大家看到這個優秀的基因是如何一步一步形成的。希望在面臨諸多挑戰的今天,給我自己和所有同行帶來一些啟發。

拿地

從地理位置的角度講,在上海找不到比這更好的一塊地了:上海當時最標桿的兩個物業——上海展覽中心和波特曼就在旁邊且位于十字路口。

所以當時我認為,那里絕對是最可能做出標桿項目、也是上海最核心最好的一塊地。正是基于這些因素,當時的競爭對手也是不勝其數。

我相信當時香港其他上市公司各有神招,動用各種關系網絡談這塊地。非常幸運的是,我們用比較靈活的談判方式,得到了區政府的認可。

這塊地一開始只是第三加油站這么小的地方,但當時我們認為,這個項目要做成,必須將街口一整塊地全部拿下。只有這樣才可以真正做出大氣的東西。如果只有第三加油站這一塊小地根本無法做出標志性物業。

與此同時,周邊住了一些老居民,包括上海大學,一個百年校址,所以如果要動遷,其實難度很大。

因此在謀劃時就要思考,怎樣讓區政府認可我們,讓他們了解我們需要把這個地方逐步擴大,同時從南京西路未來發展的角度,讓區政府了解我們這么做的意義。

而真正要做一個標桿性物業,隔壁的波特曼就是一個很典型的案例,它也是四條街口全部拿下來做的標桿性項目,所以要做一個大氣的項目,就必須有一個整體的宏觀視角。

當時區政府也認可了我們的觀點,商討后決定分三期來做這個項目。

一期是原來的第三加油站和一些街邊商鋪,這是比較容易;

二期是沿陜西南路的一面;

三期是沿著波特曼旁邊的一面。

最終拿地的過程是整片拿下來,然后分三期慢慢拆遷拿回來。

恒隆拿地的過程不是像今天一樣,一拿就是一整片地,我們中間還有拆遷的過程,其中包括很多風險。

這塊地是1993年12月22號拿下來的,從我1月17日和他們碰面開始,算下來差不多是11個月的談判過程。

其實當時區政府也想做一個浦西最高樓,所以當時我們也算是有一些共同想法,只是我們的方案要讓他們想透,還需要花費很多時間和精力。

有一次我跟范區長站在錦滄文華26樓看這塊地,我說:“范區長我們往上看。”其實往上看什么都沒有,我說:“你能想象這里就是將來的浦西最高樓嗎?”

這句話一下子讓他跳出思維圈,仿佛看到了什么。其實我想做的就是:讓政府決策者看到我們在做的是對整個靜安區、整個浦西、整個上海都有意義的一件事。

而這個大樓的定位,要從土地價值最大化的角度來利用,是應該這么做的,而不是三塊豆腐干切到哪算到哪。如果像切豆腐干一樣是做不出東西來的。

往上看你只能靠自己的想象,去想象這是將來浦西的最高樓,那么當時我在謀劃時,我也只能依靠自己的想象。當時我的腦袋里面常常是一連串的情景。

其實謀劃中的“謀”字真的很奇妙,因為你要想很多東西。就像我打高爾夫一樣,球還沒打出去之前,我會想象這一桿我會怎么打出去,以及球的弧線如何。

拿這塊地也是經過多次磨合。我所學到的是:任何談判都不是一種強硬的談判,我們從學校出來開,做事的風格就是追求雙贏。

也許今天每個人都在講雙贏、多贏,但是在那個時代我們也從未以一個強硬的姿態切入中國,包括我親自領導談判的時候,總是從雙贏的角度去談事情,所以我覺得這可能是我們可以拿到上海這塊所謂的寶地的主要原因之一。

設計

66樓是不是我想出來的?其實不是。

當時我們請了五家國際知名的設計院進行一場設計比賽,這些設計院要按照政府的控制詳規標準去做他們的設計。5家設計院里最終我們選擇的是KPF(Kohn Pedersen Fox Associates)——一家美國紐約頂級設計院。

如今他們在中國的另一個標志性作品就是浦東環球金融中心。在設計過程中,KPF的方案是一個高樓一個塔樓,其他設計院有些是一棟樓,有些是雙樓,有些是有點像波特曼的。

當時我們為什么會選擇KPF?因為我覺得他的高樓是錯開了波特曼的。而其他設計院的設計,高的是在左邊,低的在右邊,高的就變的離波特曼很近。

其實每一個設計師都有他們的想法和考量。從專業角度說,我們市場調研認為,這個地方商務辦公樓的比例占比較大,大過商業。

我們認為徐家匯商業的比例較大,因為在那里不論是六百、東方商廈還是太平洋,都已經形成了百貨業態聚集地,商業氛圍比較重,所以徐家匯商業比例較大,而在南京西路我們則認為這里商務氛圍更濃,所以辦公樓的比例就相應地做大一點。

選擇KPF另一個主要原因,是它本身做的辦公樓非常漂亮。

我印象很深刻的是,當時那么多設計師來做presentation,會議從白天開始進行,而KPF的設計師非常幸運地在接近傍晚時做他們的presentation,當時他們的設計師把燈給關了,然后走到他的模型旁邊,按下一個按扭,頂樓的燈亮了,這瞬間抓住我們這群董事的心。

我一看整個模型感覺線條最美,因為在比賽時你只能去抓他的設計理念沒辦法抓細節,細節都是之后慢慢去細分的。

當時我認為最起碼他做出來的線條,晚上燈一亮的感覺,他徹底抓住了。但并不是因為燈亮了而全亮了,是整個布局格局線條,加上最后的高潮征服了我們。

如果你今天去看恒隆廣場,遠遠地看,整棟樓都似乎很性感,整體給人的感覺就是很柔很細,不是波特曼那種巨無霸類型,從某些審美的角度去看兩幢樓是兩種渾然不同的感覺。

當然,拿地和設計還只是這個故事開局的一個小章節,之后包括一系列的裝潢、定位、招商等等,都是一個漫長且變化不斷的過程。

如今看來,這些細節的考量、前瞻性的思考都成為了恒隆廣場幾十年不被淘汰的關鍵因素,也為其在變化多端的商業地產領域留出足夠緩沖的空間和無限的可能。

購物中心在很多人們眼里只是磚頭、水泥的組合,而對我們來說,它們是智慧、心血和經驗的結晶。更重要的是,購物中心的開發、招商以及經營管理是一個人才網聚與培養的工程,這個行業的永續發展完全依靠專業人才。

“領導市場”“帶動潮流”將是國內購物中心得以持續發展的八字真言。

我們剛從國外回來時,所接觸的東西在當時來說,可能都算得上潮流,所以我們做商業地產時考慮的是,怎么把這些先進的理念引進到中國,并且讓它能夠引導這個市場。

上海恒隆廣場,雖然看起來就是一棟樓,但我們在93年年底拿這塊地時,整個規劃和策劃都是以21世紀一些比較先進的概念和理念為主思考這個項目,包括當時的商業定位等。

所以很多時候從找設計師做這個項目開始,它的結構、線條通通都是經過篩選才定下來,而不是幾個老總拍腦袋決定的東西。

當時這個項目從拿下來開始拆遷的過程,大概搞了兩年多,機會成本是一早就沉淀進去了。當然這也給發展商很多時間去深度思考,才能做出這個所謂標桿性的項目。

拿地的過程中有很多有趣的故事。為推動這個項目,當時區政府下屬的一些國營企業也要參與進來,而我們拿地的條件就是必須拿一萬㎡商業面積,給他們做一個百貨公司——開開百貨,所以當時我們是在非常被動的情況下拿那塊地。

但是那時候我們也知道,可能當時國企包括區政府不明白,商業地產需要的資金投入是遠遠超過他們想象的。可能當時他們認為只要地下一造出來就可以賣了,賣了資金便可回籠,就可以再造上面等等,然后資金再回籠。但是真正做商業地產完全不是這么一個概念。

突破

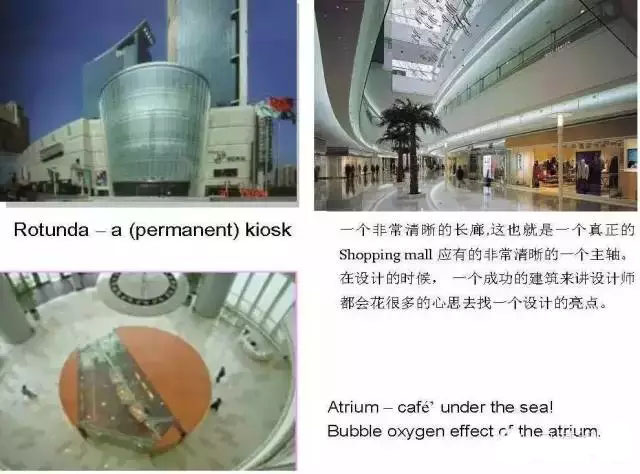

一個商業地產為什么能成功?是因為它能夠突破原有百貨公司的格局,即公共面積的空間感。

仔細想想中國人口這么多,每天都擠在一起,到哪里的百貨公司基本都是一米五的走道或一米的走道,很擁擠。當時我們的使用率是50%-55% ,也就是說,大概45%-50%的建筑面積是公共面積。然而一個成功的商場所需要的正是這些大氣的空間。

“MALL”這個詞,講的就是一個大的長廊空間,只是我們是在室內,這就好像是在一個大盒子里創造出室外長廊的樣子。

如美國國會山莊白宮中間的大廣場,就叫“MALL”。因為它就是一個大的空間長廊。

我們在做恒隆港匯項目時超越當時很多發展商,包括在香港的發展商。恒隆的物業主要是集中在銅鑼灣,銅鑼灣是寸土寸金的地方,租金也是全香港最貴,所以當時恒隆也是被銅鑼灣這些項目“寵壞”了。

“寵壞”的意思,即恒隆認為他們隨便怎么做項目,只要是磚頭石頭堆得出來,都可以租出去而且價錢租得很高。

但是銅鑼灣的情況是:早期的商業地產在一個商業很成熟的地方,并不需要用很多心思去設計規劃,就可以做出好的項目。

而在我接手負責恒隆中國項目時,我們除了要引進很多國外的設計概念之外,還要突破當時自己公司管理層的局限思維和概念。

因為他們很難想像50%-55%使用率,在香港大概要到75%-80%才會滿意。因為商業面積只要是多一尺就是多很多錢。所以這個項目當時對恒隆來講也是一個很大的突破。

人才缺口

其實KPF在做設計的時候,他們想的是:我們要在亞洲在中國做一個能馬上在全世界一炮而紅的標志性建筑。

從發展商的角度則要從雙方面考慮,除了要做得漂亮做得好,還要考慮成本,如空調、將來的用電。因為空間越大,空間的用電等效果成本都不一樣。

我認為中國房地產開發團隊里,可能最缺的就是真正懂商業地產的人。

設計方面,你可以花錢請好的設計院,請五大行等做分析報告,但是最終東西全部都放在你的桌子上的時候,團隊里面一定要有人有很清晰的思路和想法去綜合這些分析報告,才能夠看到問題。

但這恰恰是目前我接觸很多國內發展商時發現的問題。在人才方面,我發覺有很大的缺口。

這是因為發展商本身做房地產開發賺了很多錢,但是從來沒有進入商業房地產領域,所以他們做商業地產時,還是用了很多住宅地產的思維去考慮問題,最終出現很多的毛病。

毛病出現后再請很多顧問、專家或者某某大行去改去畫,畫完以后也不知道是對還是錯,這就是現在一些發展商可能存在的問題。

人才是問題的關鍵,尤其是比較綜合性的稀有人才,即這個人工程要懂,招商運營要懂,物業管理也要懂,數字也要看得懂財務也要懂。

其實早期我從國外回來的時候,香港公司也有一樣的毛病,做工程的就是管工程。工程里面又分得很細:做機電的做機電,做土木的做土木,做結構的做結構。做物業的跟做招商的又是兩個不同的行業。所以香港早期也是這樣,其實從早期到現在一直是這樣。

我是CCIM也是CPM也是CRB。

CCIM即國際注冊商業投資師,所以我們對于土地的地點選擇、缺口的分析等,是經過非常系統化的學習的。

作為CCIM (CertifiedCommercial Investment Member),我在國內開發購物中心時,自然就會運用多年來系統培訓形成的思維方式,用一系列非常專業的市場準入標準評估分析項目市場和經濟的可行性。

CPM(Certified Property Manager)即國際注冊資產管理師,也就是怎樣去看物業,怎樣去看未來的運營與物業管理。

因為我是做財務出身的,加上很多地產方面的專業培訓,所以當時回國做項目時,我會比較全盤性地去看問題。

從財務分析角度去看的同時,也會從投資分析、選址、跟設計院分析問題的角度去看,從未來要怎么運營的角度倒著回來去看問題,去做圖紙上的修改,所以要做成一個項目是個很系統化的過程!

定位

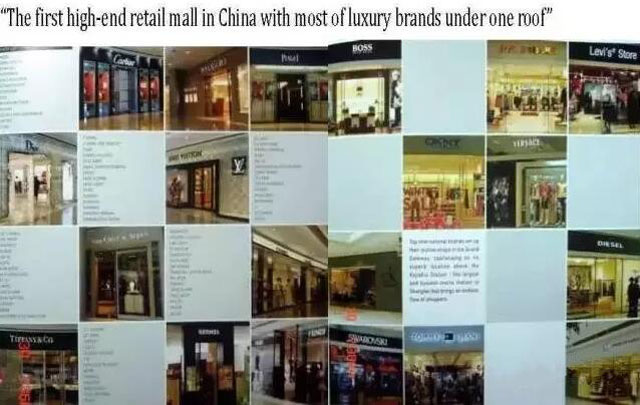

恒隆廣場可能是全中國第一個高端奢侈品購物中心,大概全世界最頂級的牌子在恒隆廣場都可以看得到。早期簽地的時候有個開開百貨,后來恒隆為什么會變成全中國最高端的購物中心?

為什么不把恒隆定位成中高檔?因為一開始有開開百貨存在,定位根本拔也拔不高。所以我們只能等對的時機去做對的事情。

開始我們也只能去做常規性的商場規劃。拿這塊地時,規則都已經定死了,但是在我腦袋里,一直想做的是全中國最好的購物中心,因為我們拿了全中國最好的城市里最好的一塊土地。這也是為什么我一直認為同仁們要這樣堅持。

當然,說它是最好的土地不能以今天的角度來看,今天的軌道交通改變了很多,但是92年時沒有內環,中環與外環,那就真的是上海市中心最好的土地,這是沒有爭議的。

所以在我們的心中,在全中國最好的城市的最好的地段我們應該做最好的項目,最標桿的東西。這就是我從1993年1月17號開始談這個項目時發的夢!(那天我差點凍出病,因為我不知上海冬天這么冷!)

在拿地的過程中,我們很清楚的便是,在開發過程中,大家要根據開發的節拍去按照比例投入,但是早期政府的下屬單位似乎沒有這個概念。

他們大概從來也沒有想到未來還要在開發過程中不斷投入,所以拆遷完了以后,在開始投入、每次股東請款的時候,他們的錢按照工程的進度就應該開始進來了,但是一年沒來,兩年沒來,三年沒來,四年沒來,就從來沒來過。

到最后我們必須去面對這個問題時,就得去根據協議稀釋掉他們的股權。因為投入是不斷地擴大。

舉個例子,開始投入是100塊錢,投入變成1000塊時,你的10%就變成1%,按照100塊的10%是10塊錢,現在整個投資變成1000塊錢的時候,它就被稀釋掉了。

所以最終開開百貨就是根據合同被稀釋掉了。但是最后總是有點尾數,因為他們是有投入的。區政府為了這個稅收不要離開靜安區,所以留0.1%股在里面,這0.1%是象征性的。

但是維持在靜安區的稅收卻是天文數字,這個項目給靜安區帶來的稅收是巨大的。

所以,當時恒隆的定位也是經過時間變化、開開百貨退出,才會有今天這個所謂的高端品牌。后來是完全脫離了以購物中心客流為主力客戶的概念,以一個精品旗艦店的概念去思考這個項目的。

這在集團里也是一個很大的突破,在97、98年調整這個業態定位時,從原來百貨業態到開開百貨退出,我們是兩條腿在走路,跟國外百貨公司繼續溝通的同時,開始進行國際品牌精品旗艦店的概念,所以在沒有“把到脈”之前,董事會也不會下決定走哪條路。

所以恒隆商場的定位,并不是拿這塊地時就定好了的。我們只是有初步概念。

任何一塊土地拿回來之后,都需要花時間去做市場分析、調研等,再去做項目。這個過程就是CCIM的專業,不管是去做數據調研還是市場分析,最主要的是我們要知道未來的供應量。

從需求的角度,我們認為中國市場的需求還是有的。外商終究是要來的,我們自己都來了。當時上海市的趨勢是越來越國際化,大家來中國做生意都會來這里。所以只要你有好的辦公樓是有這個需求的,這是我們的一個判斷。

但是唯一吃不準的是供應量有多大。供應量是指辦公樓、商場所有的供應量。因為政府批地每個月都在批,批地批得太多了,一下子四面開花。

淮海路也在開,浦東也在搞,所以當時的擔憂就是在存在那么大的供應量時,并且在信息不透明的情況下,我要怎么去脫穎而出?

這就回到我們的“計謀”這一說了。

將來在這個市場充滿海量甲級辦公樓,我們的產品怎么突出?當時我們不管是設計也好,硬件也好,都用超前的理念去思考、去做。

超前的概念就是,那時設計的辦公樓地板是raised floor,即“可以提升的地板”,也就是說,這個地板可以根據每個公司不同的需求隨意的移動,網線也好、電話線也好、插頭的線也好。它的靈活性大很多,而且不會這里一根線那里一根線很難看,全部都在地下。

這些東西都是在工程之中,在我們這棟大樓的設計里,我們要去做的一些事,細節制勝。

因為它成本高,大家不會去做,國內的做法都是在水泥里打溝,線就排好,到時候不夠了就沒辦法了,插頭在哪就在哪。

raised floor的概念,是你可以根據客戶的需求移動電腦線等,使得他們的辦公效率提高很多。這就是當時恒隆做的一些比較超前的產品設計。

另外作為一個綜合體,如果你的商場做得好,里面都是高端品牌,你吸引的客戶一定是最好的客戶。

在靜安區,恒隆廣場這棟樓一年帶來稅收是巨大的。在評估這個項目成功之處時,它不單單是設計上的成功,它所帶來的經濟效益——稅收等亦是它成功的一處。

這個項目對這個區、這個城市的意義都是無法想象的。當年浦西還沒這么偉大時,恒隆廣場就是浦西最高樓,品牌高、定位高。

很多時候在做這些項目之初,我們也沒有想過未來它會變成什么樣子,但是神奇的地方就在于,我們所投入的一切包括心血、時間等都成為了其最初的基因,它變成了一個有生命的東西。

這個生命的明天我們無法預測,唯一能做的就是在基因之初種下最好的,在其成長的過程中精心培育、呵護,最終生命總會給你驚喜!

港匯恒隆廣場

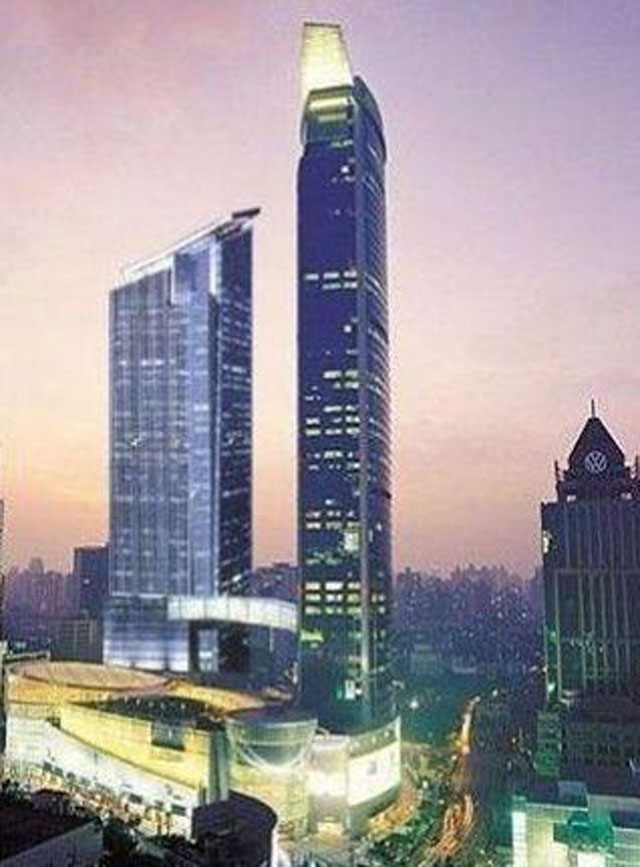

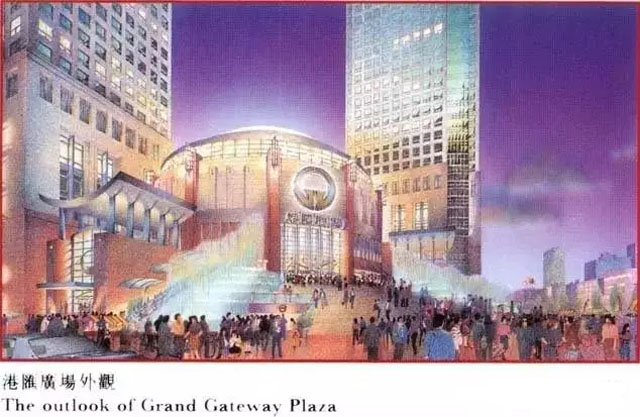

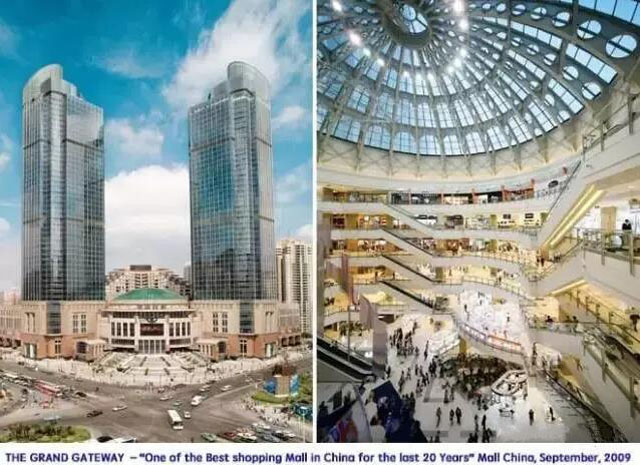

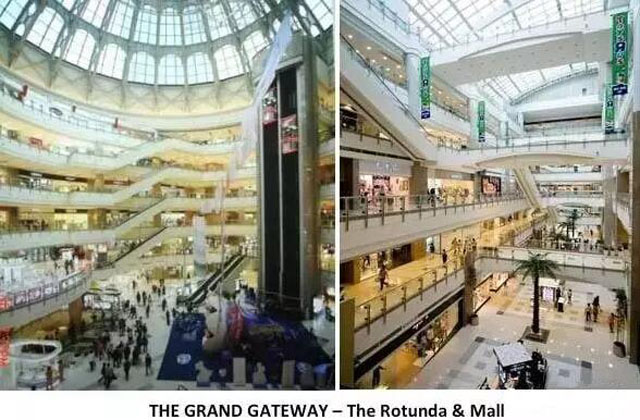

徐家匯港匯廣場在2009年,被評為“全中國20年來最好的購物中心之一”。如果從購物中心或零售商業地產開發的角度來看,港匯廣場真的是一個業內人士非常值得去考察的項目。

為什么這么說?

1992年恒隆拿這塊地之初,集團請了香港當時非常有名氣的設計師行伍振民事務所(現為 Dennis Lau & Ng ChunMan Architects and Engineers Limited)做總體規劃設計,但當時香港設計師在總體規劃時,并沒有跳出香港的開發與規劃設計模式的框架。

香港是彈丸之地,90年代的香港剛好經歷商業繁榮時期,對零售商業空間的需求極大,在那里不管什么地段,只要商場做出來很快就可以租賃出去,因此,當時香港商場公共空間相對狹小,顧客逛商場的舒適體驗差。

當初設計師在思考時以同樣的思維,即資金最快回籠的思維方式設計“外匯商品房”這個項目。當時原方案是六個住宅塔樓,兩個辦公樓,塔樓下面就跟那個年代香港的商場。

每一棟塔樓下面都有一些商業把它們結合起來,所以當時拿這塊地的時候是以“Arcade 商場”概念設計而不是以購物中心 “Shopping Mall” 或城市綜合體”Mixed Use Project”設計的。

為什么恒隆拿得到徐家匯這塊地?

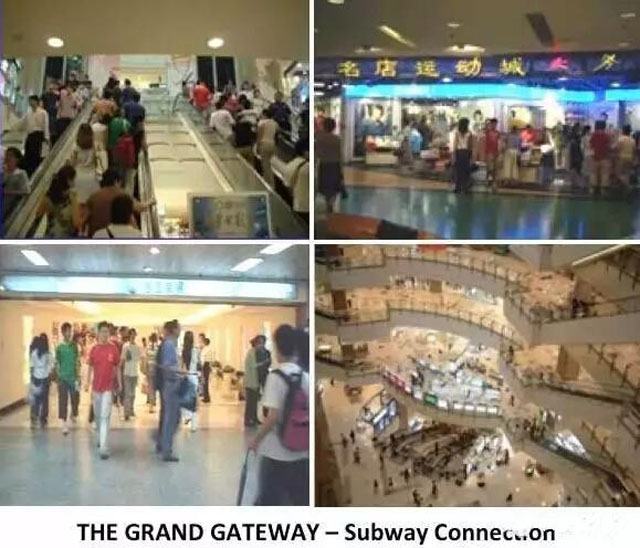

其實當時徐家匯區政府也很清晰,這是上海地鐵一號線最主要的大站——徐家匯站。

作為如此重要的上海西南大門入口的交通樞紐來講,引進哪家開發商來牽頭建設徐家匯商圈,將奠定未來徐家匯的商業基因及在上海商圈中地位。因此他們對哪一個發展商來做這個項目就變得異常挑剔。

恒隆集團在香港地鐵最早期的時候就開始參與,香港地鐵有十一個站,其中九個站的開發恒隆都有參與,所以這個經歷可能就是當時徐匯區政府跑到香港去跟恒隆溝通的原因,最終也促成了這個偉大的項目。

2014年我在美國PalmSprings逛街的時候,突然看到一個面熟的人走過來,我說:“ 嘿! 張區長!”張區長大概已經60-70來歲了,他就是20多年前徐匯區區長,當時是跟恒隆談土地出讓的領導。當我把太陽眼鏡及帽子摘下時,他也驚訝道:“哎呀!Charlie!”。

因為當時合資公司談判的過程,真是讓人印象深刻。那時是1993年,碰面是2014年,將近21年以后,我們倆可以一見面一眼就認出對方,在遙遠的美國見了面大家又講到當年的事,真的是很有意思,讓人不得不感慨!

我覺得當年張區長與徐匯區領導們還是非常有魄力地去挑選恒隆來做這個項目。那么好的一塊地,總是會有很多發展商都想拿,早期也有招拍掛這個說法,但是總的來講,基本上都是經過協商議價,最終是恒隆拿下這塊土地。

1992年12月30號簽定這塊土地的出讓合同,它成為當時中國所有合資企業注冊資本最高的投資。93年外商投資注冊資本最高的是恒隆廣場的項目。今天看這個數字也許是小菜一碟,但在早期在那個時代這都是天文數字。

我于1993年1月4號履新作為恒隆(中國)的負責人,當時個人認為伍振民1992年的整體設計方案沒有突破,沒有超前,是以香港的套路去做的。

依我多年美國商業地產的從業經驗、CCIM所學的投資理念及實務運用,得出的結論就是:土地是一個非常有限的資源,絕對不可以浪費,一定要尋求土地價值最大化的使用 “Highest andBest Use”,所以當時我們團隊又重新去做分析。

分析的結果就是:徐家匯商圈的商業面積可以大幅度擴大。和原來香港伍振民設計師事務所的設計相比,商業的面積可以加大很多,當時結合了馮慶延建筑師事務所 Frank C.Y. Feng Architects& Associates (HK) Ltd修改了九個版本。

最終,管理層果斷去請美國的Callison Partnership(凱里㚞建筑師事務所,如今改名為“Callison RTKL”)重新整體設計。同時也很遺憾把伍振民事務所的方案全部都變成廢紙,包括當時前期所花的錢也煙消云散。(試想今天會有幾個開發商會如此做?)

定下這個決策,也許有人會覺得恒隆浪費了前期的時間及設計費,但是從現在來看是絕對正確的。因為在那么好的一塊商業土地上,項目的種子與基因太重要了,應該造出一個真的頂級標桿性的的城市綜合體,一個21世紀的購物中心!

為了確保項目建筑工程成功,施工總承包也是由香港總部何董親自挑選并代表集團與日本藤田株式會社簽訂!

根據恒隆年報,港匯恒隆廣場與恒隆廣場的年租金回報率超過總投資的 40%!如果恒隆兩個項目以50%的貸款,則年回報率超過80%!

用美國設計師的風險就是租賃面積太大,雖然Callison在美國是做購物中心的頂級設計師,但是在美國的商業面積里,每一個租戶的面積都很大。

所以當他們在做這個購物中心(13萬㎡)時,每一個鋪面都切得很大。其實真正的學問是要我們招商管理團隊(來自美國、香港及新加坡的同事)后來再分析,了解中國本土可以用的商業面積,再做合理分割。

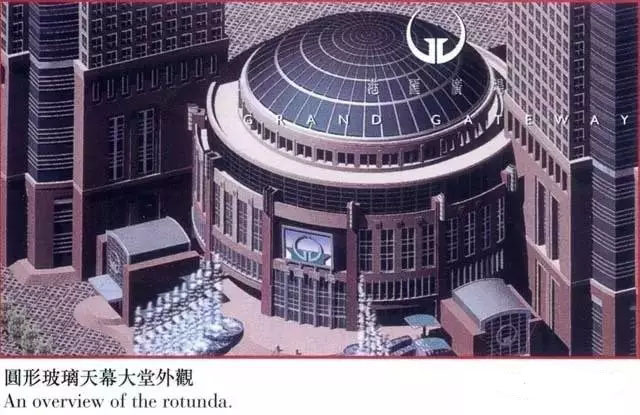

中庭

港匯的中庭是直徑34米的鋼鐵大圓頂。現在做購物中心大家都知道,中間要挑空了,但是很少有這么大制作,當時港匯找了江南造船廠,用造船的技術去做頂。當你到港匯你會發現,它的采光是完全不一樣的。這個頂可以說是一個上海之“最”吧。

另外一個重點是,當時地鐵還沒開通,管理層在做這個規劃時,就已經做了四個扶手梯,上下連接到地下室。

從規劃、設計、細節等角度,大家都不明白為什么做這些扶手梯連接到地下室。其實這些是根據恒隆香港項目管理層在香港地鐵上蓋的寶貴經驗而做的超前準備。

國外設計師在設計時,他們的主軸線是非常清晰。一個成功的商場,動線是其最主要的重點之一。

所以他們不會因為要求很高租金,把所有商鋪切成小豆腐干一樣。雖然店鋪越小租金越高,但相對來講,一個商場的可持續性,跟它是否有清晰、明確的主動線是密切相關的。

請這些國際級大師來設計商場,動線非常清晰。其實很多時候,如僅僅從平面圖紙上看,很難感覺到立面的角度。看的時候這邊有個天橋那邊有個天橋,但如果你真的去看天橋與天橋重疊的地方,你的視線可能完全會被擋掉。

所以有時候可以去做一些小的紙模型,(當然今時今日有3D電腦或BIM去完成這個工作),不斷地去看去研究去修改,從中庭看出去的視覺感,去做它的整體及相應調整。

在這個細節來講,就算是國際大師畫出來的東西,團隊里還是要有領導或設計師能從建筑的角度等幾個不同角度去看這個購物中心,然后去做所謂的微調。

地鐵

很有意思的是,原本地鐵跟所有商場連接的通道都是4米寬,港匯在做這個項目時,跟上海地鐵去要求拓寬到12米,他們覺得我們腦袋出問題了。

“這個4米寬的通道,你為什么要把它拓寬到12米?太平洋也是4米,東方百貨也是4米,美羅城也是4米,六百也是4米,為什么你港匯要12米?”那港匯的團隊就要說很多道理。

為此,港匯團隊請了很多專家驗證分析。有時候跟地鐵專家談話的過程其實蠻有意思的。

按照專家算法是非常簡單,地鐵在那個時候還沒運行,準備運營是十分鐘一班,每一班六個車廂, 每個車廂坐滿站滿是300個人,300個人乘上6是1800個人。十分鐘1800人,就算所有人都在徐家匯下車,需要12米通道嗎?這就是政府官員做工程的正確算法,他們沒錯。

為了要推翻他們的理論,我們就要講將這些人流留在這里,商場跟商場之間的互動,將來整個徐家匯周邊人口增加,住宅增加,怎樣分隔地鐵的交通,怎樣讓人跟車錯位,如果不造天橋的話,全部應該是從地下通過,那港匯后面又有交通大學等,又做了很多所謂的探討論證,專家才終于讓港匯廣場放寬到8米。

也許今時今日不一樣了,但在那個時候真的就是為了放寬這么4米,短短的幾十米一段距離,花了四千萬人民幣去做這個事情。

當然今天如果你到了徐家匯,從地鐵一出來,你自然而然地會像是被磁鐵吸到港匯廣場。因為你地鐵一出來左右兩邊是烏漆麻黑的4米通道,中間是寬寬亮亮、燈光輝煌、干干凈凈的8米通道。

今天港匯廣場大概60%的人流都是從這個8米通道進來。所以對整個項目硬件的整體規劃,絕對要從超前的角度去考慮,才能做出今天這樣的商場。

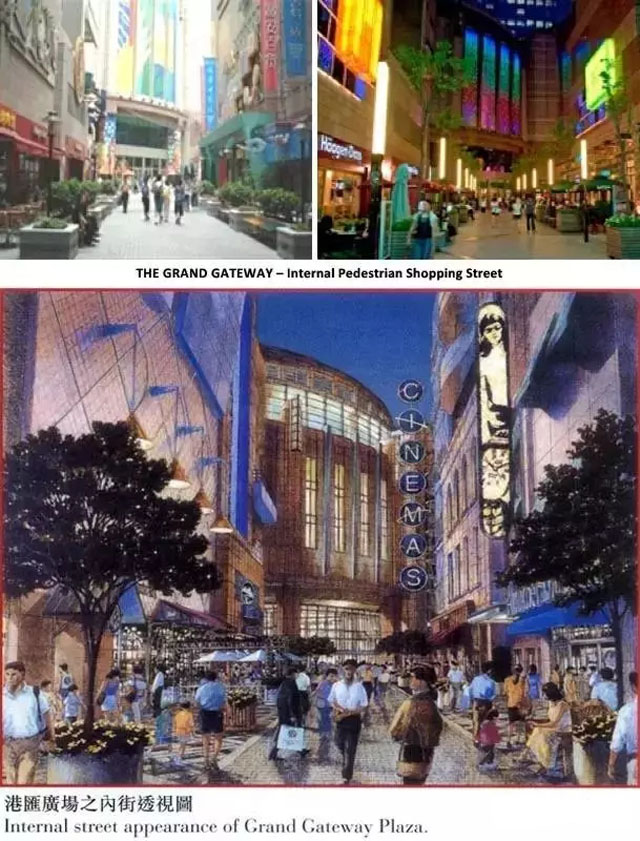

防火通道

美國Callison在做設計時,港匯地面六樓,加地下一層共七層,總建筑面積達13萬㎡,在當時國內商業空間尺度非常大。

從防火分區的角度,消防局做得很簡單,看到這么大方塊,消防就畫了一個L 。萬一失火,消防車必須要有一個13米的寬道進去救火, 所以那么大一個項目就多了一個L字型的13米寬的消防通道。

當時看完消防規劃后大家都傻眼了。一個很完整的購物中心,所有的動線、電梯等,原來的設計思路都被這么一刀徹底地毀了。

當然,那個時候,請國外的專家來做時,他們的考慮都是從實用、美觀的角度,消防也會考慮,但沒有想到會這么嚴格,沒有想到消防車必須要開進來等問題,所以這整個設計被徹底修改。

這個修改的過程從經營的角度講,當時非常痛苦。因為商場只能靠空中的長廊橋連起來。但是那個長廊做得很寬,有11-13米寬,所以你不會覺得它是通道,同時兩邊都會加一些店鋪。

上面連接的問題解決了,那下面怎么辦? 下面還是一條冷清清的防火通道。

當時我跟另一位美國回來的同事,真的很心不甘!我們只有從其他角度考慮怎么把這個消防通道轉變。但是消防通道又不能去動它,只能去動所謂的容積率、可租賃面積。

最后只能切出一半店鋪來,朝消防通道開門,把它叫做內街通道。兩邊都切了一些鋪位后,工程部把所有空調系統獨立出來,把所有的油煙餐飲設備獨立出來,創造了 1999年開業時的商業步行街。(這是國內購物中心首創24小時運營的步行街!)

我們在租約里只租商場容積率的租賃面積,但是合同允許這些商鋪擺攤位出來,招商術語為Spill Ou,像水一樣的溢出。讓客人流到外面的公共面積。

我們創造出這些休閑區域,其實這些步行街面積全部是消防通道,但從另外角度講,客戶租的面積,比如拿哈根達斯來講,它租的是港匯商場里面切一半出來的租賃面積,但是他這個小小的面積,其實比里面的租金貴很多,因為我們要讓商戶Spill Out,我們會把占用通道的可移動就餐區域的面積算回到租金里面去。

所以盡管它租的面積很小,但是它的租金效益變得很高。同時從管理的角度,這些當時外面的坐椅陽傘等都是可以移動的。也就是說,物業管理一通知,立馬這個地方又變回消防通道了。當時是這樣解決問題。

做招商要不斷思考怎樣做活,怎樣做好。從經營的角度,這個步行街絕對是亮點。我還記得當時港匯還沒開張時(港匯廣場1999年12月28號開張),12月初時,當時還是副市長的韓正來考察項目,因為這個項目當時是上海之“最”了,是上海第一個那么大氣的購物中心。

當時管理層帶他到六樓的園頂,我還記得他當時站在那里看,說:“呀!這個是你們商場的亮點!”

因為他看到一個非常有感覺同時很休閑的區域,可當時我在出謀劃策做這個事情時,所有人都覺得:“林總啊真的是腦袋壞掉了。”

香港的老總們也覺得我太天真了。 因為從美國回來嘛,每天就想著坐在外面喝咖啡。

上海的同事也會問,“你能夠想像上海的空氣有多臟?夏天有多熱啊?冬天有多冷啊?外面噪音有多吵,誰要坐在外面喝咖啡啊?”

但我們還是認為,客人都會在外面休閑坐一坐的,這代表的是生活的品質。

當時很多反對聲,覺得第一,你可能妨礙消防車進來,第二,不會有人來租,第三,不會有人來消費。所以都是NO!NO!NO!

但最有意思的是,做出來以后,這反而變成了港匯廣場最大的亮點。當然我們今天都在講創新,但其實創新也不是拍腦袋拍出來的,其實創新也就是團隊走天下,去看去觀察所得出來的生活體驗吧。

多廳電影院

港匯廣場當時的電影院,也是全國第一個九廳最大的多廳影院。

董事局還是要看投資回報數字的。我印象非常深刻的是,我們在做這個戲院的財務分析時,從市場角度、門票都是不可行的。片源也不足以支撐九個廳的院線。

但我們當時很清楚,如果港匯那時不在圖紙上設計這個影院,將來市場或政策法規變了以后,港匯再去敲磚弄不出目前的電影廳。所以這也是為什么,我們常常講在管理層做決策時,團隊里一定要有人懂或者很堅持,才會做出一些不同的東西。

我們當時為什么會這么堅持呢?因為從國外回來,知道如果要去看電影,在臺灣要看的電影兩點半沒趕上,那個時代,就要等到四點半,而在美國去看個電影,兩點半的沒趕上,兩點四十五有一場,三點鐘有一場,三點半有一場,看不到這個電影,還有那個電影,有好幾個選擇。

我們很清楚這是趨勢,是未來。未來中國可能到了某個時間點,人的生活水平及消費會跟上來,所以在計劃這個影院時,我們面臨的也是跟做消防通道一樣的情況,周遭全部是反對的聲音。

90年代如果去淮海路國泰影院,大光明戲院看個電影要多少錢,我們當時為了要讓這個”pro forma”可行,我們預算人民幣25元的門票,那時上海的戲院門票是多少?人民幣1-5 元!今天戲院票是多少錢? 60元、80元、100元。

所以我們當時做25元的pro forma,是根據美國、臺灣戲院電影票的標準。如果當時我們按照中國上海市場的電影票標準去做Pro forma,這個戲院永遠不會出現。

現在因為生意太好了,已經改成11個廳了。當時做九個廳時我們預留了兩個大廳,為什么?因為當時希望所有上海的首映禮都在這里舉行。

這也說明了思維要超前的道理。事實上,在當時來講,這個戲院這么多年來,都是全中國最賺錢的,現在被北京一個16個廳超越了。

做商業策劃說起來簡單,可要是回到那個年代,我們在做這個事情,根本是不可思議的,就像“從零到一“!

為了完成這個影院,我還自己親自飛到美國跟UnitedArtist細談。我希望吸引美國的商家來,讓他們到中國投資,所以才拿到他們戲院做標準。

為什么跟UA談,因為他們有想法,準備擴展到全世界。因為很多東西在設計時,當設計標準已經達到國際標準,不管是UA還是華納還是誰來,都可以滿足客戶要求。

文章來源:日基視野、上海房地產觀察、商業地產與電商