“工業上樓”第一園是怎樣煉成的?

來源: 方升研究 作者: 方升研究 時間:2022-11-09

近幾年,隨著城市土地問題的解決,“工業上樓”逐漸成為一個熱門詞匯,各大城市開始積極探索工業載體新模式。到底什么是“工業上樓”呢?“工業上樓”也被人稱為”摩天工廠“”垂直工廠““空中廠房”等,其實就是高層工業樓宇,通常指高度超過24米、或層數達到6層及以上的高層廠房。這樣的高層廠房在建筑設計上會在樓層荷載設計要求上有所提高,滿足企業的生產需求,每層還要設計相應的卸貨平臺和吊裝平臺,滿足人貨分離的辦公生產需求。極大地提高工業空間利用效率,但同時也受限于高層樓宇的承重等,工業上樓企業一般為生產設備較輕,生產過程噪音與污染較小的高端制造業,例如生物醫藥、智能制造、工業互聯網或大數據等科技含量較高的產業。目前,“工業上樓”模式在珠三角、長三角的部分城市發展經驗較為領先。珠三角地區憑借著與港澳毗鄰的地緣優勢,在改革開放以后迅速成為了世界重要的制造業基地。但隨著經濟的高速發展,珠三角城市工業面臨著越來越嚴重的土地緊缺問題和產業升級。深圳從“制造”向“智造”轉型的推動下,不斷在存量土地上挖掘價值潛力,誕生了國內第一個“工業上樓”項目——全至科技創新園。該園區自2012年起開始投資打造,按照“廠房+寫字樓”的復合標準建設了23層的科創大廈,定位研發、辦公、生產一體化,工業空間大幅拓展,高樓層照樣可以開工生產,其開創并成功實踐了深圳“工業上樓”模式,被政府及業界譽為“深圳工業新標準”。 全至科技創新園效果圖

全至科技創新園效果圖

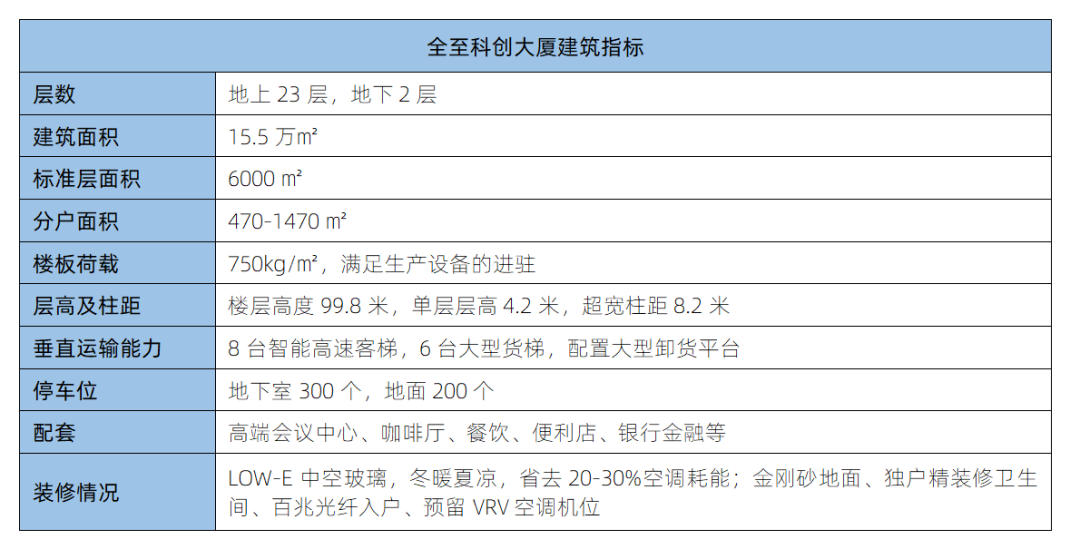

深圳全至科技創新園是國內第一個工業上樓項目,由業主深圳市佳領域實業有限公司進行改造,運營方是深圳市全至產業新城運營有限公司。項目利用城市更新的機會探索工業上樓模式,既為企業園區創造了大量的廠房,又倒逼了工業結構調整和企業轉型升級,緩解了當時經濟發展與用地緊張之間的矛盾。改造之初,工業上樓只是一個概念,缺乏明確的政策指導。園區地處寶安區沙井街道后亭社區,前身是茅洲山工業區,占地面積近3萬平方米。原有產業能級不足,更新前園區內共有29家企業,均為五金制品、模具銷售、配件包裝、塑膠生產等傳統低端制造行業,企業規模偏小,缺乏核心技術和知識產權。2011年起,茅洲山工業園改造啟動,以“適應中國制造2025、工業4.0 和高端智能制造業需要的新興產業空間”為理念進行規劃、啟動舊改,通過拆除重建和綜合整治相結合,正式轉型為全至科技創新園。園區投入數億元,按照“廠房+寫字樓”復合標準建設23層的全至科創大廈,樓層高度增至99.8米,層高4.2米,定位研發、辦公、生產一體化,工業空間從此前的5萬平方米拓展至15.5萬平方米。為保障“智能制造”高層廠房的安全性和實用性,全至科技創新園提出750kg/㎡的荷載和4.5米的層高要求;大廈內設有高速客梯和大型貨梯、大型全天候卸貨平臺;每個辦公間都預裝了通訊信號放大器等。這些設置使得樓內的任何空間設置和硬件裝配都可以適應企業批量生產的需要,十樓以上照樣可以開工生產,全面滿足了科技型制造企業的需求,讓“摩天大樓里機器響動”成為現實,大大提升了工業廠房的利用效率。

全至科創大廈建筑指標

“老式的工業廠房,沒有排風,廠房里放個大風扇就當排風設備,也沒有雨污分離的設施。但是全至的每個單元都按照企業生產的標準建設了獨立的污染排風管道,排水也實現了雨污分離,每個單元里還建設了獨立的茶水間、洗手間,企業可以在前端做研發和辦公,在后端做生產,滿足了高端智能制造企業的研發生產一體化需求,建設標準幾十年也不會落后。”全至科技創新園陳建鴻經理曾對外介紹道。除了高端廠房外,全至科技創新園還具備現代創新園區所要求的的一切元素:商業公寓、商務會議室、產品發布廳、餐飲、商業消費等配套設施一應俱全,實現研發、生產、生活無邊界融合,是典型的新型產業創新綜合體。

最初的寶安區沙井街道,借助地理優勢和便捷的交通路網,從20世紀80年代中至21世紀10年代初蓬勃發展了低端制造產業,隨著經濟產業的發展,產業升級勢在必行。改造后的全至科技創新園,在招商引資過程中以工業互聯網、智能裝備及機器人、物聯網、大數據產業為中心,定位為智能制造園區,僅接受擁有自主知識產權、自主研發能力的制造業企業入駐,對企業提出了更高的要求。曾有不少五金電子等行業的企業前來咨詢,卻紛紛吃了“閉門羹”,全至的招商團隊寧愿暫時空置也沒有引進這類企業。通過對老舊廠房的改造及產業迭代升級,全至科技創新園自2015年3月正式招商以來,已吸引約200家科技企業入住,集聚高端人才三千多人,目前園區招商入駐率已達90%,且入駐園區的智能制造產業集聚度高達85%以上。而對于原先茅洲山工業園的企業,全至科技創新園的更新倒逼企業進行自身的轉型升級,將生產噪音較大、污染較大的設備遷移,保留原有的試驗、測量等小型生產,優化改造企業生產流程,滿足科創大廈對企業的要求。深圳市誠之益電路有限公司2008年就已進駐茅洲山工業園,在全至科技創業園開發后,便搬進了科創大廈。改造之前,深圳市誠之益電路有限公司占據了老廠房的兩層,擁有2000多平方米的生產空間;而在進駐科創大廈之后,該公司的生產與辦公的空間壓縮了近一半,只有1000多平方米。但這并沒有影響公司的生產效益,反而讓其獲得了更多發展契機。據深圳市誠之益電路有限公司總經理林益明介紹,公司將生產所需的噪音較大、污染較高的設備進行遷移,并把外遷的制造工廠作為生產基地,而在科創大廈中的辦公室則作為公司“總部”,針對試驗、測量等進行小型生產。遷出的制造工廠降低了用地成本,在這里還能獲得更多的優質資源,可謂雙贏。“來到科創大廈之后,我們整體的工作環境得到了提升,這讓我們面對中高端客戶的時候更加自信。我們的鄰居越來越‘高大上’,也促進我們自身的不斷提升。”除此之外,全至科技產業園也不斷建設科技創新平臺來促進產業協同發展。園區通過聯合中科院西安光機所·深圳市協同人工智能和先進制造研究院、深圳市機器人標準檢測技術服務平臺、智能制造分布式協同創新網絡、IMC Lab 智能制造協同創新實驗室、智能制造人才培訓基地等重要科技產業創新服務平臺,實現“產業鏈-供應鏈-服務鏈-創新鏈”四鏈一體的新型產業園區生態體系,集聚了一批工業4.0、智能制造領域極具發展潛力的企業和機構,形成了較為完善的機器人和智能裝備產業鏈,具備突出的科技企業孵化加速服務能力。深圳寶安有數以百計的園區,其中70%以上屬于老舊園區,園區品質進一步擠壓了優質產業的生存空間。一些老舊工業區標準不高,機器運不上去,很多企業只能選擇入駐一樓,極大浪費了土地空間,使得容積率一直上不去。而全至創新產業園通過“工業上樓”模式的成功改造運營,不僅讓寶安西部的企業無需到福田南山等地找寫字樓,也不用再忍受舊工業區臟亂差的環境,還吸引了深圳其他區域的眾多科技創新企業前來寶安發展。除了深圳之外,各大城市的相關支持政策正在逐步成型,以大灣區沿海城市為標桿,“工業上樓”模式亦不斷向內延伸、擴展。目前,佛山、蘇州、青島、上海、寧波、南京等城市都正在積極規劃、建設“工業上樓”項目。但同時,作為在國內剛開始發展應用的工業生產模式,“工業上樓”也帶來許多細節問題,需要開發商去留意。尤其是在廠房硬件參數設計方面,其層高、樓板承重是區別于一般寫字樓的,不同類型的生產研發型企業對載體空間和設備排布的需求也不同;動線規劃方面,廠房產品內部除了人流動線以外,最重要的就是貨運流線,都需要提前規劃設計,避免出現后期貨拉不出去、運不進來的情況,影響企業的發展。總體而言,方升研究認為,“工業上樓”一地一議,對于土地資源充沛的二三線城市&重工業產業特征的城市,方升研究認為短期內并不適合推廣工業上樓。但產業轉型升級過程中,“工業上樓”是一場先行先試的變革,一方面可以對舊廠房進行改造升級,提升容積率和使用效率;另一方面將重量較輕、工作產生震動小的生產設備和生產過程遷移到高層,于城市而言解決了土地緊缺問題,于企業而言解決了生產成本問題,將成為未來破解土地低效利用的重要舉措之一。

全至科技創新園效果圖