24小時

免費咨詢 13816360548

免費咨詢 13816360548

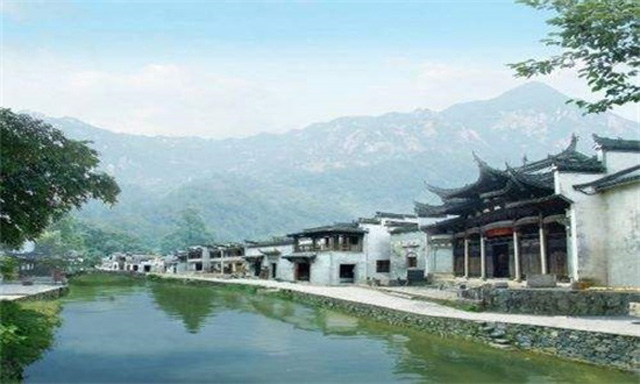

特色小鎮(zhèn)是文化傳承創(chuàng)新的重要載體。在當(dāng)前特色小鎮(zhèn)建設(shè)中,傳統(tǒng)風(fēng)貌正逐漸被千篇一律的城市風(fēng)貌所替代,尤其是一些鄉(xiāng)土景觀可能會退出歷史舞臺,文脈傳承面臨著四個方面突出的問題。

第一,對文脈的理解狹隘。盡管相關(guān)部門已經(jīng)意識到文脈傳承是特色小鎮(zhèn)的魅力所在,但在實際操作中卻將保護(hù)、傳承、更新等同于一般的商業(yè)旅游開發(fā)或城市美化運動,停留在空間和形式上,忽視了原有的人文環(huán)境,喪失了歷史的真實和文脈的內(nèi)核。

第二,追求現(xiàn)代化和西式美。一些特色小鎮(zhèn)建設(shè)盲目吸收、引用國外文化元素,特色小鎮(zhèn)的原有文化特色在資本和利益面前被漠視,不僅歷史風(fēng)貌逐漸消失,而且人文精神也隨之而去。

第三,照搬大城市更新的方式。為追求速度與效率,大多數(shù)特色小鎮(zhèn)的更新規(guī)劃都是直接套用大城市規(guī)劃設(shè)計的理念與思路,原本可以讓人們駐足、停留的街巷空間被筆直、開闊的道路取代,割裂了小鎮(zhèn)功能、景觀和活動空間的聯(lián)系,使小鎮(zhèn)失去其自身特質(zhì)。

第四,古董式原封不動的保護(hù)。盡管意識到歷史文化資源對于特色小鎮(zhèn)的重要價值,但對其進(jìn)行的保護(hù)是古董式的、封閉性的。而對老民居原封不動的保護(hù),其實是對其安全保障和居住品質(zhì)提升的一種制約。這不僅束縛了特色小鎮(zhèn)空間拓展,還增加了政府的負(fù)擔(dān),居民也得不到資源盤活所帶來的紅利。為此,提出四個方面建議。

1、歷史文脈的“和而不同”是特色小鎮(zhèn)發(fā)展的重要原則。只有針對小鎮(zhèn)的文脈進(jìn)行梳理規(guī)劃,最大限度地提煉出歷史文脈要素進(jìn)行規(guī)劃、建設(shè)、保護(hù)、利用,才能真正使特定地域的歷史文脈得以傳承并獲得新生。尋找并強化文化差異是規(guī)避空間距離相近、景觀相似、文化相像等同質(zhì)化問題的有效途徑。在特色小鎮(zhèn)更新規(guī)劃設(shè)計時,應(yīng)融合文脈多元要素,對特色小鎮(zhèn)外在風(fēng)貌和內(nèi)在底蘊進(jìn)行協(xié)調(diào)控制與建設(shè)引導(dǎo),將碎片式的歷史變成連續(xù)性、漸進(jìn)式和綜合性的歷史,提高空間的可識別度與吸引力。

2、兼顧現(xiàn)代與傳統(tǒng)和諧共生。任何文化都不是靜態(tài)傳承的,而是不斷創(chuàng)新的動態(tài)發(fā)展過程。特色小鎮(zhèn)的職能、空間、風(fēng)貌、肌理都應(yīng)該在繼承傳統(tǒng)的同時,將不同年代形成的片區(qū)與新規(guī)劃片區(qū)進(jìn)行整合,辯證地融入時代的功能、形式和技術(shù),形成“過往為源、當(dāng)下流行、未來傳承”的空間脈絡(luò),保持特色小鎮(zhèn)質(zhì)樸、親切的美感和格局肌理。同時要保有適當(dāng)數(shù)量的本地居民,滿足他們對現(xiàn)代居住環(huán)境、商業(yè)服務(wù)和公共設(shè)施的需求,進(jìn)而由他們活態(tài)展現(xiàn)民俗等歷史文化的精髓。

3、注重整合傳統(tǒng)文化路線與景觀游覽路線。道路是連接特色小鎮(zhèn)歷史要素、人文景觀的重要網(wǎng)絡(luò)。特色小鎮(zhèn)的道路交通規(guī)劃應(yīng)尊重現(xiàn)有街巷、保護(hù)街區(qū)肌理、延續(xù)文化記憶。要結(jié)合自然環(huán)境,融入現(xiàn)代交通理念和方式,構(gòu)建開合有序、節(jié)奏明晰、景觀豐富和序列完整的空間體系,形成豐富多樣的景觀游覽路線,吸引更多游客,觸摸文化脈絡(luò)。

4、實施漸進(jìn)式的小規(guī)模更新。歷史文脈的傳承不是僅依靠舊式建筑與風(fēng)貌,而是在保留原有歷史語言的同時注入新的時代元素,使人們在特色小鎮(zhèn)形態(tài)中,既能讀出歷史,又能咀嚼出歷史空間的演化。這需要漸進(jìn)式、觸媒式的改造過程,以避免大規(guī)模、短平快、破壞性的改造建設(shè)。小規(guī)模更新有利于小鎮(zhèn)內(nèi)人口維系既有的社會關(guān)系和民俗風(fēng)情,更契合特色小鎮(zhèn)的發(fā)展實際。