天越來越熱了,商場也越來越熱鬧了。五一期間,全國購物中心日均客流恢復達18600+,平均客流回暖率達59.3%。

當越來越多的消費者回到商場,他們曾經逛過的一些店鋪或許已經永久性的不在了。根據數據,疫情期間全國購物中心平均掉鋪率高達21.1%,高出行業警戒值。

我們需要注意的是,回暖率的59.3%和掉鋪率的21.1%,都只是平均值。經過一段時間的觀察,筆者發現,這次疫情所帶來的“馬太效應”正在加速顯現,強者恒強,弱者更弱。

在疫情風險下消費者謹慎選擇模式中,一個城市中在消費者心目中排名較高的購物中心往往復蘇較快,而另一些購物中心卻因為“可去可不去,就不去了”的消費心理,就被消費者放棄了,導致客流恢復較慢,商戶撤鋪風險加大。

而另一方面,消費者的走向也在影響品牌的關店選擇,從區域到城市,再到整個中國的版圖。九毛九關閉京津門店,南方客流回暖率遠超北方……從商業市場到大的經濟環境,北方商業市場的緩慢復蘇與加速下滑無一不在預示著南北經濟差距的進一步擴大。

消費者視角

消費“首位度”爭奪決定項目生死

疫情讓我們更清楚的看到,哪些消費者是購物中心的活力源泉,哪些購物中心是消費者離不開的,而又有哪些購物中心在消費者心目中是“可有可無的”。

最近一段時間,我們訪談了50多位身邊的朋友,來了解他們疫后的消費復出情況。此次訪談者中,90后/80后/ 70后比例分別為33%/46%/21%,80后/70后均為家庭客群。

顯然,年輕人是推動消費復蘇的主力軍。

訪談中,很多90后表示,疫情雖然影響了他們出行的頻率,但絕對沒有阻擋他們出行的步伐。受訪者中77%的90后都在商場恢復營業的第一時間就走出了家門。

家住在外環的Lisa,在商場恢復營業的第一時間就和朋友跑去了市中心的大型購物中心,從解饞到呼朋喚友的聚餐,自己的活動軌跡始終圍繞在優質餐飲品牌集中的市中心。

90后媽媽小莉則表示,自己也是在商業恢復營業的第一時間就拋下了娃,和老公跑到了距家20公里外定位年輕化的地標購物中心,為的只是感受下煙火氣,看看人流,找到回歸生活的感覺。

與此同時,80后相較于90后的有恃無恐,大多數人都表現得相對謹慎,受訪者中52%的80后從3-4月開始才陸陸續續恢復商場的正常出行。

寶寶還小的安小姐表示,雖然宅了很久,但考慮到孩子的安全,始終沒有出行的打算,直到清明節期間,有了朋友相約才第一次走進商場。

同樣是年輕媽媽的張小姐卻因為壓抑的居家封閉讓他產生了消費的逆反行為,每天都要通過網購排解精神壓力,也因此形成了線上消費的行為習慣,短期內她的線下消費還是局限于餐飲業態。

當然,還有一小部分的80后更加偏向于90后的“大膽”,杜小姐是位二胎媽媽,家里的日常消耗比較大,即便是在最危險的時期,他也沒有依賴于電商,還是堅持一周去兩次家門口帶有生活超市的社區購物中心,采買日常所需。

而70后相較于80/90后,則確實非常顧慮安全問題,受訪者中近乎81%的70后幾乎都是從五一前后才走進購物中心開始真正的“逛街”,之前的間隙出行也是因為網上下單的延遲配送,則不得不走進家門口帶有超市的社區購物中心。

由此可以看出,疫情對90后的出行影響甚微,他們的行為軌跡伴與購物中心恢復營業的時間幾乎保持一致,80后雖受影響,但從3-4月開始,幾乎也全部恢復了正常出行,70后的出行步伐則始于五一前后。

疫情風險猶在,每一個消費者都在壓縮在外消費時間和次數,只有在消費者心目中排名靠前的購物中心才有更多機會。

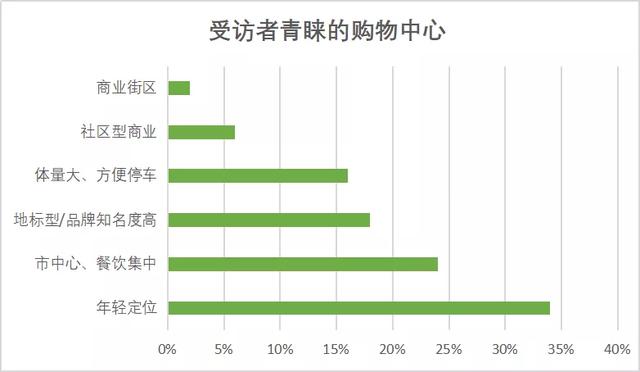

受訪者中34%的人選擇在有限的出行中去往年輕化的場子。大多數受訪者表示居家封閉帶來的心理壓抑跟孤寂感,推動他們更加迫切渴望從更加有活力的環境與人山人海中找回精神的撫慰與生活的煙火氣。

一方面是消費者心理需求的推動,另一方面,90后作為最不受疫情影響的客群,又恰恰正是年輕化定位的購物中心的目標客群,二者的疊加推動,使得年輕化定位的購物中心成為商業市場迅速回血的第一梯隊。

事實也是如此,某市大悅城第一天恢復營業時,還未開業,外面就已經開始了排隊。而五一期間的客流,更是恢復以往的人潮涌動。

同時,一些位于市中心的大型商業項目也成為了受訪者青睞的對象之一。24%的受訪者表示,市中心的商業項目與品牌都相對集中,可以滿足一次性消費需求,尤其是優質的餐飲品牌更加集中,因此,無論是出來解饞還是朋友聚餐,很多受訪者都會青睞于這些核心區位且優質餐飲品牌聚集的購物中心。

一些位于市中心的商場已經恢復了就餐排隊

另一方面,疫情的沖擊令不少消費者更加注意購物中心對于硬件設施的管理,比如公共區域的整潔程度,衛生間的清潔頻次等等,而一座城市的地標性項目或是知名度高的大型購物中心從心理上更能給予消費者安全感,于是,商業地產的品牌力就成為了有力的競爭優勢。

同樣,大體量與方便停車的硬件優勢也在家庭客群中被凸顯,更多有孩子的受訪者表示更愿意在大體量或者方便停車的購物中心帶孩子消費或是游玩。

而始終被看好的社區型購物中心此時卻逐漸顯現出短板。受體量限制,品牌豐富程度遠沒有市中心的商業有吸引力,而以家庭客群為唯一核心客群的社區型商業不僅失去了主流消費者——年輕人的青睞,也因為大面積兒童業態的閉店、零售甚至餐飲與配套服務等業態的可取代性與外賣/送貨服務的沖擊,顯得更加冷清。

五一期間空蕩的社區型購物中心

更為重要的是,那些忽視了社區商業最根本優勢,即接地氣與便捷性的社區商業,因為缺乏生活超市的支撐,就更加舉步維艱。對于消費者來說,生活超市或是菜市場才是連接居民與社區商業最根本也是最牢固的紐帶,這一點在疫情期間尤為突出。

當然,街區式的奧特萊斯除外,似乎經濟下行帶來的保守性消費讓消費者更加喜愛折扣店。比如,一貫銷售火爆的京津佛羅倫薩小鎮自從恢復營業以來,每個周末依然是人山人海,隊如長龍。

那么,由此看來,受益于90后的消費行為,年輕化定位的購物中心抗擊能力與恢復能力最優;其次,核心區位且項目集中的商業依托“抱團取暖”的優勢有希望實現迅速回血;最終,只有那些在各自區域、客群市場的消費者心目中拿下“第一”的購物中心才有機會獲得更大更持久的競爭力,排在第二、第三可能被拋棄的風險就會加大。

品牌視角

真正的交情是讓租戶持續賺錢的專業能力

船艙漏水時,丟棄重物是人們不可避免的求生方式。

同樣對于品牌,為了應對市場的沖擊,關店就成為了自保的生存法則。

據數據表示,2019年10月至2020年5月期間,北京市場監測的39家購物中心,關店總量為1570家,總關店率為16%,每家購物中心的平均關店數量約40家。

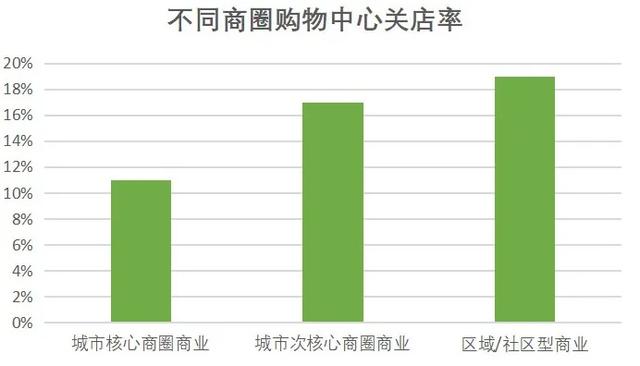

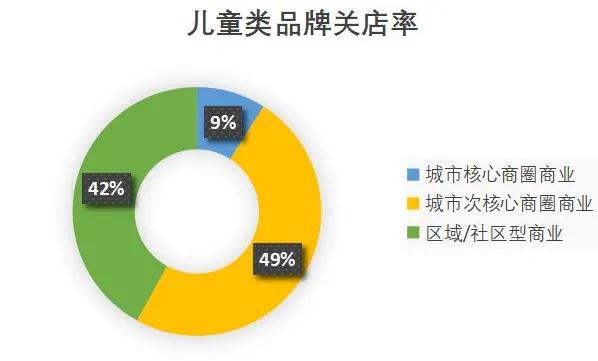

具體按照購物中心類型劃分,北京核心商圈的購物中心關店率為11%,次核心商圈購物中心關店率為17%,而區域型或社區型購物中心關店率已近乎20%。

品牌視角下的關店選擇再一次印證了核心商圈抗風險能力的優越性,而區域/社區型商業以目前的生存現狀來看,確實沒那么“香”了。

細分到關店業態,餐飲和零售兩者就占據了購物中心關店數量的80%;兒童和文體娛業態相對于餐飲,受沖擊沒那么顯著,不排除該類業態會受到后續經濟下滑影響而出現的長尾效應;生活服務與配套業態受疫情沖擊最小。

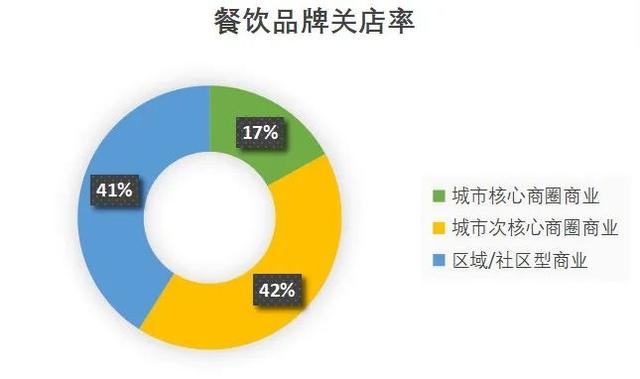

在調查的39家商業項目中,有20家商場中餐飲品牌關店數量在10家及以上,這些商場多集中在次核心商圈和區域/社區型商圈內。

其中,有些購物中心的餐飲店鋪關店占比甚至已高達63%,如此高比例的出現一方面受疫情影響,另一方面與項目自身定位有關,比如一些社區型商業在此前盲目的擴張餐飲業態占比,從30%到40%甚至更高的餐飲業態占比,讓偏于單一的業態組成成為了項目最大的短板。

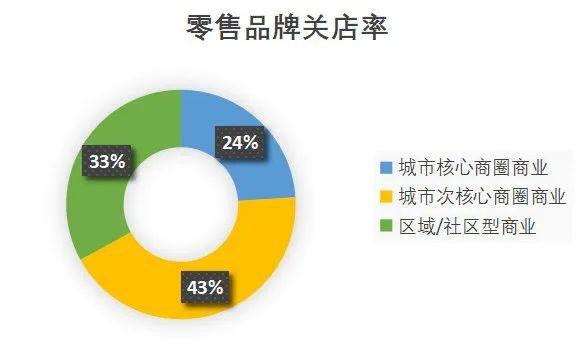

零售業態方面,受調查的商業項目中近八成項目關店在10家及以上,平均關店占比率高達50%以上,最高達到86%。但不同商圈的商業沒有表現出明顯的差異性,不存在商圈等級之間明顯的差距。

但是,面對線下消費的短期空白,疫情期間不少零售品牌發力線上,從線下到線上的轉型策略,以及消費者在此期間養成的電商消費習慣,將為以后的實體零售商業帶來怎樣的影響,還有待確定。

與零售、餐飲業態相比,兒童業態受疫情影響損失較小。雖然,到現在很多兒童業態還沒能獲批營業,但經過對幾個品牌商的訪談可以看出,大部分品牌商家對市場還是抱有很大信心,基于兒童業態的線上不可復制性與線下體驗的必須性,品牌相信在兒童業態獲批營業之后會順利迎來一波報復性消費。

也因此,在兒童業態占據半邊天下的區域/社區商業,兒童業態的關店率并沒有如想象中的攀升,根據數據顯示,在調研的39家項目里,超八成的商業項目關店數量在10家以下,部分商場甚至做到零關店。

此外,生活服務業態在此次疫情中表現出強大的生命力,39家購物中心共關閉80家生活服務類品牌,僅占總關店數量5%。對比餐飲、零售、影院、游樂等業態經營壓力的攀升,緊密連接民生生活的超市、藥店等生活服務型業態則十分安逸。

總體而言,核心區域的商業項目因為餐飲比例的合理,避免了大面積的關店,同時零售占比雖高,但消費者的強大支撐力足以稀釋市場壓力,而兒童業態的少量布局也恰恰幫助其避免了暫停營業帶來的商業氛圍缺失。

而次核心商圈與區域/社區型商業因為餐飲比例的失衡會受到一部分沖擊,同時短期內因為兒童業態的閉店也會造成商場部分區域的冷清,而一些帶有民生配套的區域/社區商業會借力民生消費暫避危機。

總體而言,在千人千面的消費者與品牌自保行為的推動下,核心區商業或是頭部的年輕化商業項目因為具備更高的抗風險能力或是年輕消費者的支撐,可以迅速實現業績的回升,而部分區域/社區商業恐將成為市場低迷的犧牲品。

那么,除了先天具備核心區位的優勢,以消費者視與品牌視角為導向,購物中心要如何修煉自己的抗擊能力呢?

首先,強化與品牌的溝通與互信。疫情之下,大家都難,關鍵時刻才能看出各自的“交情”。這種交情,不是客戶個人吃喝搞定的,而是平日里真正的展示出專業水準的購物中心才能讓商家看到一起熬過去的希望,因為客戶真正在乎的是“誰能讓我掙更多的錢,或承擔最小的經營成本及風險”。

其次,優質的餐飲招商能力將成為優勢。經濟低迷將成為一段時間的主旋律,基于民生的消費將令餐飲品牌相對于零售更具生機,但疫情告訴我們,在保守性消費驅動下,唯有優質餐飲的抱團取暖才能形成最有力的競爭力。事實上,30%以上的餐飲面積并沒有令一些購物中心達到預期的引流效果,畢竟只有1-2家優質的餐飲是很難形成虹吸效應,以多取勝的餐飲品牌的填充正在讓越來越多的消費者感到“沒有餐廳可以吃”。

此外,社區商業需要真正做到接地氣,不要過度概念化。即便是在經濟發達的新加坡,社區商業依舊是在沉下心來做社區的生意。社區商業的核心優勢是便捷,便捷最基本的、也是最頻繁的生活所需,那么,生活超市與菜市場必然是社區商業最需要拉攏的業態,其次,生活配套服務也必須成為業態組成的核心。事實上,做社區商業就像找老婆,過起日子來,里子遠比面子重要。

城市視角

疫情加劇南北經濟和消費的差距

據匯客云數據顯示,部分城市”五一”的平均回暖率如下:北京 49.0%、上海69.9%、廣州58.2%、深圳57.6%、武漢43.8%、杭州74.7%、南京74.5%、西安56.8%、成都64.0%、長沙78.7%、廈門78.3%、沈陽55.8%。總體來看,“五一”期間長三角地區的實體商業促進相對突出,上海、南京、杭州的客流回暖率均在65%以上,而對比京津冀的領頭羊城市,北京的客流回暖率僅為49%(與管控嚴格有一定關系)。

春江水暖鴨先知,而商業市場的孰是孰非,品牌肯定是第一個風向標。

五一期間,客流的回暖率表現出南北商業市場不同的復蘇速度,而與此同時,深諳市場走向的品牌們也在因南北商業市場的差距采取了不同的態度。

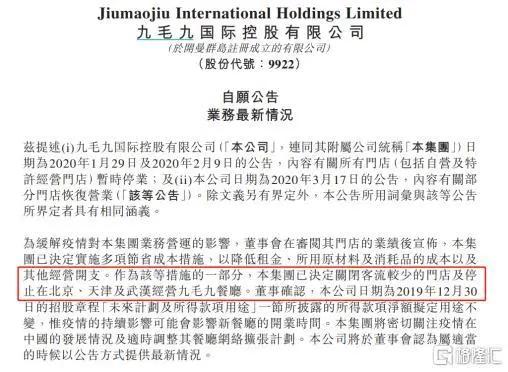

5月12日晚間,九毛九很“突然”地發布一個關店公告,表示“將停止在北京、天津及武漢運營九毛九餐廳。這個決策,涉及門店22家。其中,北京6家、天津6家、武漢10家。”

武漢因為疫情影響,關店在情理之中,而頗喜歡面食的京津兩地的關店,足以從側面說明北方商業市場的下滑。

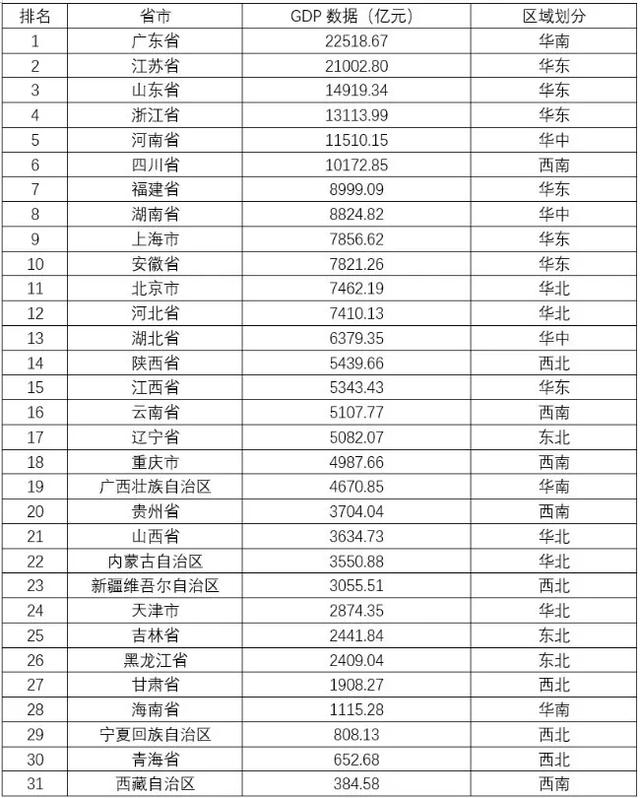

與此同時,隨著中國31省市2020年一季度GDP數據的披露,南北經濟差距的老生常談再一次顯現。

廣東與蘇浙穩居前五,大灣區與長三角的經濟依舊是中國經濟核心。雖然受全球疫情影響,南方的貿易產業備受沖擊,但兩會期間,加快線上線下并行的政治號召將令原本就坐擁數字化優勢的南方再次迎來政策的扶持。

當然,自從北京放棄了與上海作為國家經濟中心的上位之戰,就已經意味著國家政策對南方經濟的偏重。因此,從國家層面而言,南方引領此次經濟復蘇的市場地位將不可動搖。

而從市場層面而言,我國南方城市市場化程度和發達程度總體較北方更高,這也會更多、更快地吸引資本和勞動力的自主導入。

百度大數據顯示,2月份以來廣東、浙江和江蘇等南方省份一直占據全國人口遷入省份榜首,分別占全國遷入人口總量的19.88%,8.29%和8.26%;另據全國城市交通活力恢復指數,南方城市的疫后復工復產顯著優于北方城市,交通最活躍的前十城市中主要包括昆明、長沙等南方城市。

這表明疫后北方城市的經濟恢復更緩慢,疫情過后,在國家導向與市場經濟的自主作用下,南北方經濟差距有無可避免的將進一步擴大。

結語

長期來看,疫情沒有動搖商業市場運行的根本邏輯,但確實讓曾經隱匿的弊端得以凸顯,對于餐飲業態面積擴大的一味偏重、社區商業的不接地氣、硬件環境的疏忽管理……這才是商業地產從危機中獲得的教訓。

更為重要的是,隨著購物中心兩級分化的加劇與南北經濟差距的拉開,商業市場復制粘貼的商業模式不再可行,南北經濟的不同走向將推動南北不同商業模式的產生,比起南方商業市場的“遍地開花”,北方商業市場將更加注重民生運營的切實性與業態組合的精準布局。

商業市場的分化時代加速來臨,必然需要一場長期的“修養生息”。

文章來源:商業與地產