在過去的40年里,隨著我們經濟的發展,中國產業地產的發展也大致分成三個階段。

第一個階段是產業園區。

這個階段的產業園區可謂是一堆廠房一堆載體的集合,它們之間沒有關聯的。后來發現產業區不僅要考慮產業還要考慮人,這樣就引入了第二個階段——

產業社區,但在這個階段還是沒有解決創新的問題。

按照上海市委書記李強書記的觀點,將產業創新能力比做是農業,根據一畝地的產業招商程度來定級產業創新能力。

所以第三個階段:產業創新區,其實是解決了產業附加值的問題,也就是靠人才集聚和產業的附加值來創造未來產業創新區的發展模式。

近年來經濟增長放緩、產業結構調整、市場需求下降、疊加政策收緊等多種因素影響,大家都開始關注產業地產這個細分領域。

于是很多人說,FTA趕上了好時候。

其實不是,產業地產這個領域從一開始就是我們的堅持,我們從2003年開始進入中國市場后,就專注于做辦公與產業的規劃及建筑設計。

到現在,FTA已經在全國各地實踐了近1000個產業地產項目,其中包括上海市北高新國際科創社區、深圳光明科學城、蘇州人工智能園區等等。

(點擊圖片,查看更多項目詳情)

(點擊圖片,查看更多項目詳情)

很多時候,我們跟客戶開玩笑,未來在我們建完了以后運營如果運營成功了,我們合作的再不愉快,請給我85分,如果我們合作的非常的好,但是運營出現問題了,你只能給我59分,因為設計不是最重要的,最重要的是未來給你帶來實際的成功,這是我們服務范圍內的事情。

所以,經驗的積累,也讓我敢于在這里跟大家分享這個主題,也就是:在產業創新區領域,經常會踩到這五個雷區。

↓

雷區1

產業地產與商辦地產

的開發邏輯一致

我們把所有的園區,根據位置分成四類:

一類是中心圈區的,我們剛才我們像在城市核心區的,其實它是根據這種辦公等等我們邏輯來去做的,只要產品好就可以了;

第二是近郊的這種圈層,以市北高新為例。

第三是還有遠郊的第四是我們的衛星城。所以越是離得遠,我們園區需要更有吸引力。對內我們稱之為打造磁極,就像一個磁鐵一樣,把企業吸引進來,把人才留下來。

以我們在山東煙臺的國際生物醫藥園項目為例,其總規模是120萬方,開發的主體是一家醫藥上市公司綠葉集團,如果這個項目當作一個普通的辦公,很可能就會無人問津。

于是我們FTA的建議是:產業地產做法和辦公完全不一樣。

生物醫藥園于是做了兩件事情,第一件事情是把上海藥檢所吸引過來,讓入駐企業的產品能更高效更快的上市。第二個就是在這邊做一個動物實驗室,方便企業研發。今天,這個園區在生物醫藥領域也非常有名,運營地很成功。

所以我們說產業園區需要營造磁極,這也是辦公和產業地產園區區別很大的一點。

園區設計方:FTA建筑設計事務所

雷區2

為了利于園區招商

一個園區多集中產業主題

我們發現在招商的時候有兩種類型的模型,一種是一開始招商很容易,但是這個園區越走越艱難。還有一種是一開始招商的時候挺艱難,但是到后面是越來越容易,這種現象的原因是,基本定位對于產業的集聚是非常重要的,所以定位對一個園區它其實是一個靈魂。

所以,很多成功的園區,最重要的這個是一個精準的定位,其實在招商的時候每增加一個產業,它的難度就增加很多。

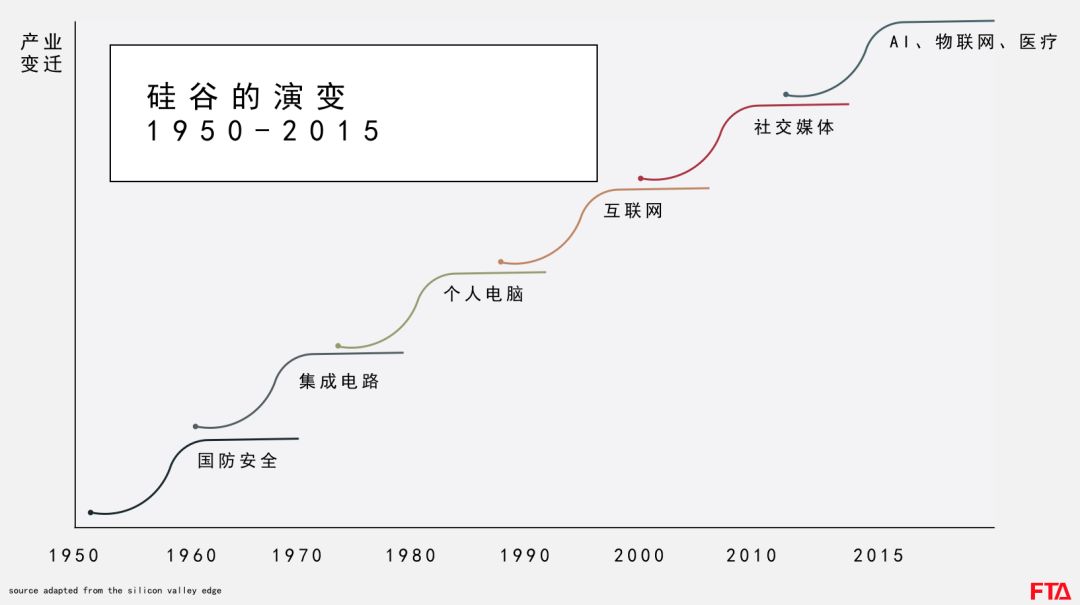

了解行業,了解他們的訴求是很重要的,這就需要趨勢性定位。

雷區3

產業地產最核心的是產業思維

人類進入到高感性時代,我們一切的產品最終將以生活方式呈現出來,也就是說生活方式終將成為城市與產業的核心競爭力。

之前我們更多是在思考產業,其實我們今天的邏輯,是把人群中具有引領性的人才吸引過來,只有人才像種子一樣來激發你的產業,才是最重要的。

硅谷最寶貴的資產是人

所以,這樣的一個物理載體,叫做城市創新社區也好,創新街區也好,它最核心的還是能吸引人。

為什么有的園區招商越來越難,因為他們是產業思維,他們思考的是產業。比如醫藥類的園區,我只要把醫藥企業拉過來就行了,其實不是,你把人才吸引過來了。所以很多園區在兩三年的政策讓利結束以后,企業就走掉了。

人才吸引人才,產業吸引產業。

今天,產業園的概念我們很少提及,我們更多的是提產業社區以及產業創新區。

在大虹橋區域,我們做了一個項目,我們把它這個項目做成了一個產業社區。我們在產品的定位,包括它的彈性產品運營這一塊還是花了很大的精力。我們希望創造的這種未來的這種工作場景,它是商業體驗等是一體的。

這個項目里面有兩點值得借鑒的地方。

第一個是:這個項目還沒有還沒投入使用的時候,星巴克就入駐了,星巴克(第三空間)是個指數,是我們覺得是衡量一個園區成為一個社區的一個重要的標志。

第二個是是否宜人,我們通過各處細節的設計,就是不希望它是一個冷冰冰的一個園區,而更應該是一個有溫度的一個社區。

雷區4

產業創新區的設計要量身定做

很多園區的開發商都會覺得:產業園設計當然要量身定做咯,這句話太經典不過了。

但我們覺得我們的觀點是產業園區的空間載體量身定做,更重要的是要去打造它的適應性。

以蘇州國人工智能園區為例。

7年以前,它的定位是納米產業,中期迭代為大數據產業,今天又變成人工智能產業。這種定位的這種變化是可以說是翻天覆地的。

但有意思的是,我們當初做這個項目的設計的時候,認為最關鍵的是適應性的設計:它要能與時俱進,能適應我們城市的不斷發展,以及產業在定位變化的過程中能適應我們的變化,

這也是我們在其實重要的不是在思考功能,而是在思考從產業園到產業社區以及產業創新區的背后的這種邏輯。

蘇州人工智能園區設計方:FTA建筑設計事務所

雷區5

產業地產必須要

等思考成熟后再建設

各位,如果你是政府,一個開發商拿了地,九個月了或者一年多還沒有動靜,你會怎么做?很可能,你就把地收回去了,是不是。

所以,你會發現,我們產業地產的思考越“全面”,要的時間就越多,而時間往往就晚了。我們經常說一鼓作氣再而衰三而竭?遲遲下不了手,那集團對你怎么看?團隊內部對你怎么看?

因此,在設計上,我們提出一個“啟動區策略”,就在九個月內我們把項目呈現一個雛形給我們的客戶,具體說來,就是我們在一開始9月的時候,我們把產業展區、服務區建好,包括接待中心以及其他一些配套功能,所有的都在這個2500平米的面積中去呈現。而潛在客戶能通過這個微縮的場景來去判斷園區的未來,會有什么樣的人群等,為未來打足信息。

所以,上面5點,看起來都是“常識”,但卻是我們認為的“雷區”,希望有更多機會跟各位進行切磋,謝謝指教!