核心提示:近幾年,隨著電商戰場的日益膠著,一些紡服企業開始把目光再次轉向實體店鋪,并向一種代表著生活態度和審美方式的跨界融合方向發展。

隨著消費市場競爭的加劇和升級,行業與行業之間的相互滲透融合越來越多,跨界合作成為了一種市場發展的必然產物。近幾年,隨著電商戰場的日益膠著,一些紡服企業開始把目光再次轉向實體店鋪,并向一種代表著生活態度和審美方式的跨界融合方向發展。

星巴克與快時尚品牌優衣庫“聯姻”,在服裝店里賣咖啡;另一家快時尚品牌H&M在旗艦店里賣起了家居用品;致力于打造O2O模式的美特斯邦威也在旗艦店開設了書吧和咖啡吧,紡服界的跨界之風正撲面而來?

有人說這種跨界“風馬牛不相及”,也有人說這種理想主義的“殿堂”與當今的物質主義格格不入,那么他們究竟過得怎么樣?能否持續發展?這不僅僅是消費者的疑問,更是零售業態向消費體驗轉型中最大的疑問。

本期,我們將深度挖掘這些以“跨界”謀求消費體驗升級的案例來解惑釋疑。

1、體驗館成零售業態“現象級”

在2015年,《捉妖記》、《老炮兒》等十部影片為全國總票房貢獻近1/4,這些影片打破了傳統十大票倉城市規律,西安、天津、沈陽、鄭州、青島等城市成為新晉票倉城市,小鎮青年崛起,90后成為觀影主力,從而使這些影片義不容辭地站在了華語影片十大“現象級”榜單之列。

在中國紡織服裝零售業態也出現了這樣一種“現象級”。近年來,電商渠道的出現曾給線下實體店重重一擊,但一定程度上,也促進了零售業態的思想轉變,一場以消費體驗為引領的零售端重構正在風靡。

2、零售端,除了買還能做什么?

有人評價說,從去年零售業的成績單能看出,傳統商業時代已悄然結束,由電商引領的新商業時代到來,這一說法零售業認同嗎?實際上,在電商大肆宣揚奪取實體零售市場份額的時候,以茵曼為代表的一票電商品牌卻悄然布局線下。

特別是一些傳統的零售業態,不再以只賣產品為生,而是以消費體驗為著陸點,打破傳統零售模式,這種跨界經營的“生活館”以實體店面業績不減反增的事實回擊電商沖擊之說。

3、那么,何為生活館?

具體來說,生活館就是生活方式的一種體驗。目前基本分為兩類,一類是提供某種功能性服務端場所,如:養生、保健、美容等;另外一種是體驗式營銷場所,如家居生活館、布藝生活館,完全實景布置,消費者可以身臨其境,來決定是否購買等。

其實,不管哪種“生活館”,關鍵不是談產品,而是賣思路、賣生活方式。說白了,生活館就是一種情感體驗的銷售場所,是以“顧左右而言它”的姿態所表現出的營銷藝術。

在紡織服裝界,也相繼涌現出“咖啡館+服飾”、“西餐店+ 服裝”、“書店+服裝”等各種集合店,這種把各種消費場景構建在一起的銷售模式被看作是未來百貨業發展的新趨勢。

2014年,中國牛仔品牌JASONWOOD在杭州慶春路旗艦店內推出“牛仔廚房”概念店。在這里,顧客可以親自參與牛仔服飾的定制、改款、DIY服務,擁有屬于自己的“孤品牛仔”。旗艦店里還開設了咖啡快餐區,為顧客提供休閑社交空間,延長消費者的店內滯留時間,以期提高店鋪的銷量。

還有路易威登(LV)、阿瑪尼(Armani)等門店為消費者提供咖啡、音樂等休閑體驗服務;作為服裝零售業巨頭之一的城市旅行者(UrbanOutfitters)在店內引進了披薩店。摩納哥會館(ClubMonaco)把圖書館、咖啡屋和花店的元素融合到一些店面中,而露露檸檬(Ltabletableemon)不斷提供諸如瑜伽課等店內服務,力圖擴展購物體驗,打造消費者的天堂。

4、體驗館,零售端的多元業態探索

這種跨界的轉型能否為實體零售帶來新生?能否成為百貨業轉型的“靈丹妙藥”?

這幾年是零售業重新解構大洗牌的階段,也是業態創新、業態轉型、業態細分的美好時代。“線上交易并不如想象中那么簡單,不少品牌只把折扣產品放到網上。”一位業內人士分析,“做強實體店依然是傳統服裝企業的主要出路,因而需要商家創造線上交易不具備的優勢,提供體驗式服務吸引客人。現在新鮮出爐的體驗店,雖然對帶動銷售影響不算太大,但它還是提升了品牌形象,培育了新的客戶群。”

實際上,服裝銷售渠道的創新,不僅來自于渠道競爭的壓力,也來自于主力消費群的消費特征的變化。

在上海K11購物中心里,消費者能享受到365天不間斷的互動活動,既可以看到知名藝術家的免費畫展,也可以觀賞亞洲最大的室內瀑布。這是一個集藝術欣賞、人文體驗和自然綠化以及購物消費為一體的經營模式,也因此在其正式開業前一年就完成了97%的招商。

可見,終端零售最重要的仍然是顧客體驗,從顧客當前的喜好去判斷未來的趨勢,才是市場化的創新。

對消費者來說,這種跨界在一定程度上豐富了購物體驗,同時,也使整體品牌形象和品牌聯想更具張力,從而改變了傳統營銷模式下品牌單兵作戰易受外界競爭品牌影響而削弱品牌穿透力、影響力的弊端。

不過,盡管這些店內活動十分新潮,但是其成效卻迥然不同。此前就有業內人士指出,這種跨界經營一定要圍繞企業傳統優勢領域展開,并非是簡單的復制、嫁接,而是立足于對目標消費群共性需求的深刻理解,對品牌的核心價值與能包容品牌識別的延伸產品的確立。

5、以創新融合催動體驗升級

如今,人們的消費不再滿足于物質的購買,而更加熱衷追求消費體驗以及感官滿足。

也正因此,終端零售的跨界融合已經理所應當地成為了制造流行不可缺少的手段之一,類似多維度的品牌跨界所帶來的一站式體驗是未來趨勢。

回望國內的業態合并,從美邦試水O2O門店,進行“一城一文化,一店一故事”開始,國內服裝企業的變革之路便越來越多樣。當然,品牌跨界并非簡單的復制、組合、嫁接,而是彼此找到共同的品牌價值語言、共性和包容力,這樣的跨界才能擁有一切同心合作的可能性。

1)方所:服裝與書店構建未來生活形態

作為方所創始人之一的毛繼鴻,并非第一次用“跨界”方式探索零售渠道的創新。

早在2007年,他就在云南昆明開了一家名為“雙面例外”的門店。在店面中,毛繼鴻融入大面積圖書空間,陳列和銷售以藝術、美學為主的書籍。

2008年,第一家“例外生態店”在北京崇光百貨落地,店中除了圖書,還引入G.O.D等家居品牌以及以環保、自然主義為特征的美學生活用品。

7年前的一天,毛繼鴻在深圳萬象城看見餐飲區人頭涌涌,而服裝店則門可羅雀。“我當時就有一個特別強烈的感覺,單品牌銷售是一個很無聊的事情,不僅浪費人員和資源投入,本來是公共空間的商場又被劃分成一個個單獨的空間。”

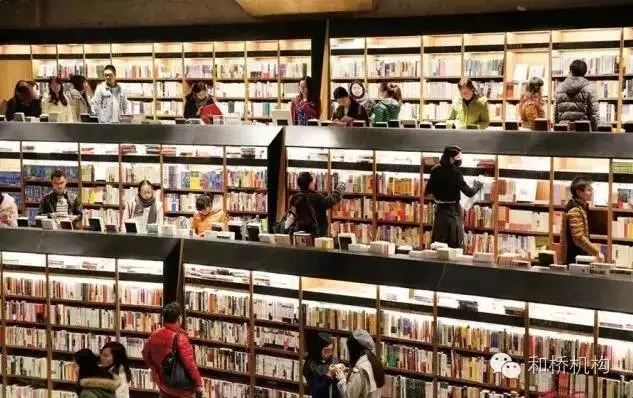

2011年底,處在電商崛起而書店沒落的背景下,“方所”在廣州橫空出世,這個備受祝福和質疑的項目,也被認為是廣州乃至整個中國圖書文化的新地標。在民營書店紛紛倒閉的情境下,毛繼鴻在廣州最高端的購物中心租下大面積開書店,只比LV店少30平米。

占地1800平米的廣州“方所”有來自世界各地50000多種出版物,超過90000冊書,內容覆蓋設計、建筑、文學、藝術、電影、詩歌、美食、心理學等,是集圖書、生活用品、咖啡、展覽與服飾時尚于一體的立體文化空間。

“方所”還賣服裝?在以前你能想象一家書店會賣服裝嗎?與其說“方所”是一家書店,還不如說它是家“文化體驗生活館”。

許多書蟲在“方所”找到臺灣誠品書店的影子,毛繼鴻的合作伙伴就是誠品原來的資訊總經理。一個在時裝行業,一個在圖書行業,兩個人都想做一個以生活方式為核心的空間,經過四年時間,這個生活空間已成氣候,并在更多城市復制開來。

“‘方’是十方世界,可以無限延伸,‘所’就是你在這個時代、此時此刻遇到的人的一種嘗試。我希望更多的新東西在這里發生,在每個城市都給熱愛文化藝術的人一個棲息之地,一個相遇、流連的空間。”毛繼鴻說。

“方所”與其說是一個零售終端、一個集合店,不如說是一個獨特的文化組合,她涵蓋了書店、美學生活館、咖啡店、藝廊與例外等品牌服裝服飾。書帶來的人流量和媒體效應會輔助其它業態,這是互相成就的一個集合業態。

“我們做的不是書店,而是一個文化平臺,一種未來的生活形態。”

2)走心:是服裝店,更是可復制的美學空間

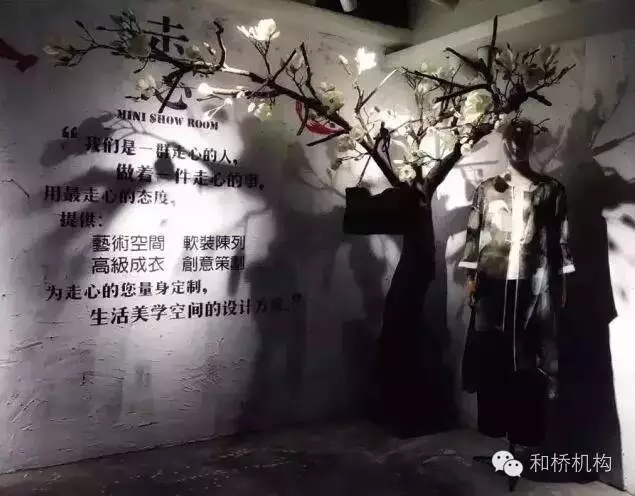

2014年4月3日,“走心”(mini showroom)誕生,這是一個小而美的設計師品牌集合店。創始人熊艷說,“我更多的是希望把它打造成一個美學空間,而不僅僅是服裝店。”

“‘走心’這個詞在近兩年越來越頻繁地被大家掛在嘴邊,作為一種理想的心境、狀態被追尋。我想,可能在這樣一個時代的節點,很多人和我一樣,在過去二十年的歷程當中,很多的時間都用來做應該做的事,而不是喜歡做的事。越來越多的人和我的心態是一樣的,回歸內心,聆聽自我,學著為夢想而活。”熊艷說。

實際上,在兩年前創立走心之初,所謂生活館、體驗營銷的概念并不像今天這樣普及,并沒有一個可以模仿學習的對象。時至今日,對很多品牌來說,“體驗”也不過是包裝品牌的一種手段。在前期,“走心”也完全沒有可以學習和借鑒的對象,處處首創。

在廣州正佳廣場,熊艷一鼓作氣拿下了一個1000平方米的店面,當時憑借她對生活的理解,將花店、下午茶、服裝、生活用品、藝術活動、民間沙龍、相親活動以及其他儀式性活動納入,在這一空間中一一實現。

“在前期做這些事情全憑感覺和敏銳度。在做的過程中,我和我的團隊并沒有想到,主打社交和體驗的營銷形式會得到業內那么高的評價和認可,也沒想到會喚醒那么多消費者的情愫。在剛剛創立的一年,‘走心’所舉辦的各類活動,最多的一場有上千人前來參加,最少也有上百人。”每一次活動,會員們都會大量拍照片,在朋友圈中分享,在不到1年的時間里,“走心”的VIP客戶竟達1.8萬人,毫無疑問,大家喜歡這種“體驗”。

經營一種體驗,與經營一件衣服完全不同,融合非常重要。很多人都認為,跨界融合最關鍵的是掌握很多資源,而熊艷認為,融合最關鍵的核心是:鎖定一群人,經營這群人想要的生活方式,融合是沒有標準的。這是前提,比掌握資源更重要。

以“走心”來說,他們會根據不同的區域、賣場、位置,來決定“融合”的內容,還要結合當地的人文特點,來融合一些當地消費者更喜歡的內容。

例如在四川,“走心”把茶館、花店、服裝進行了融合;在黑龍江,結合商場店的空間特征,他們打造了美學藝術館概念,以服裝為載體,融合了書籍、植物景觀等元素。

“走心”所走的路線正是體驗感和差異化,所以,在二三線城市的服裝品牌經營者群體中,渴望轉型體驗店模式的訴求非常強烈。為了能更好地服務這樣一個群體,在廣州,紅棉國際服裝城是一個集合國內外設計師品牌的時尚策源地,各種商業新模式都在這里孕育,國際化程度很高,活力十足,因此,熊艷在這里開設了一家走心概念店。

今年,整個宏觀經濟依然沒有回暖,熊艷決定將重心放在推出“小而美”的集合店mini showroom。“某一個單品,如帽子、襪子等,其實一樣可以實現生活館概念。對經營者來說,這種輕資產的運營模式,也可以滿足更多的人低投入、高回報的需求。

到目前為止,“走心”單店業績還是很可觀的,基本6個月就能收回成本。”熊艷坦言,“走心”從第一個1000平方米的旗艦店做起,逐漸找到了做生活館的基本模式,進而將這些元素提煉出來,應用到多品牌店鋪中,應用到更加小而美的賣場中,把成功因子復制。

3)羅萊:大家居力推場景化消費

未來是體驗經濟的時代,人們更愿意以一種“體驗”的心態去生活、去工作,講究生活的質量、生活的品位,消費家居產品時也希望能夠一站式購齊,這就要求企業時時創新。而羅萊等家紡品牌則已經開始打造大家居平臺,引領著整個行業向前邁進。

在不久前舉行的2016中國國際家用紡織品及輔料(春夏)博覽會上,羅萊以大家居形態營造了浪漫展廳,追求一個整體的大家居形態,客廳區、就餐區、兒童區都有呈現,打造出成人與孩子們的整體家庭氛圍。

近幾年隨著渠道的變化,羅萊一直在思考如何去做未來的轉型。

2015年12月,羅萊從原來的羅萊家紡更名為羅萊生活科技股份有限公司。公司副總裁田霖表示,未來希望把羅萊打造成為家居生活領域領先的企業,希望給消費者帶來健康、舒適、美的家居生活,這也是羅萊的一個使命。

從目前來看,羅萊的轉型分為幾個部分,首先,從傳統的家紡領域逐步向整體家居的領域進行轉型。未來,羅萊會從現在的家紡企業向家居生活一站式的服務商轉型。

羅萊目前正在積極推進大家居戰略——由家紡向家居的轉變,打造類宜家式的模式,田霖表示,旗下“羅萊Home”、“LUOLAI KIDS”、“樂優家”、“廊灣Home”等多個品牌已陸續向家居方向進行品類延伸,將門店打造為集生活、休閑、購物為一體的家居生活體驗館,將產品線延伸到整體家庭軟裝,包括廚房用品、衛浴用品、生活綠植等,同時進行多品牌布局、差異化發展。羅萊還提出“場景化營銷”理念,由軟裝設計師選擇適合的系列產品,根據家庭功能區塊進行店面陳列和銷售。

為什么轉型呢?田霖覺得是羅萊對于渠道和未來商業模式思考以后的變化。

“未來我們可能會提供一些軟裝一體化的設計,這些設計會增加整個銷售的連帶率,原來你到家紡店里買床品也就買一套,買被子就買一個,但是你買完床品和被子以后,也許你會買一點花,買一個杯子,買一些餐具,比如說把家具這些軟裝的東西植入進去。我們現在做一個大單可能幾十萬都會有,人多了,你把單子做大了,就改變了原來商業發展的邏輯。”田霖說。

在歐美,獨立的只是賣床品或者賣毛浴巾的店僅限于百貨里面。但是在外面大量的是整體家居的店,因為在美國、日本、歐洲都有幾百億、近千億規模的企業存在,田霖相信在未來的中國也會涌現出這種上百億上千億的企業。

從家居向生活的轉變,羅萊也在做一些轉型,增加和用戶的黏性、體驗的溝通,在羅萊店里會有一些插花布藝的培訓沙龍,或者有烘培、咖啡店等等形式,讓這個店鋪不單是銷售貨品,而是變成人們一個休閑或者娛樂、溝通、交流的場所,這樣,消費場景也將繼續升級。

“未來我們希望有更多的海外的品牌以及國內的品牌,比如說地毯、毛巾、窗簾都可以一起合作,通過合作、投資等各種方式,把所有的產品整合到未來的渠道當中去,給更多的消費者提供一站式、更好的購物體驗,我相信這是未來家紡行業發展和轉型的方向。”田霖說。

羅萊希望會有更多的品牌加入他們,為客戶提供更好的購物體驗。

4)吉麻良絲:用生活館傳承和發揚漢麻文化

“吉麻良絲”,紹興吉瑪良斯服飾設計有限公司旗下品牌,創立于2011年。作為一個正在崛起的民族品牌,回歸產品本身,深挖漢麻生產工藝環節,傳承漢麻服飾文化,依靠漢麻這一具有“天然纖維之王”美譽的原材料,聘請香港知名設計師操刀,憑借著優于同類麻紡服飾的抑菌性,與棉紡服飾相媲美的舒適感,以及區別于傳統漢麻服飾追求休閑風格的設計感與時尚性,目前的“吉麻良絲”品牌已在國內外高端家居服飾市場大展拳腳。

據紹興吉瑪良斯服飾設計有限公司董事長季國苗介紹,從創建之初,“吉麻良絲”便采用體驗生活館的展銷模式,以“體驗品質完美生活,分享舒適爛漫人生”為品牌理念,讓人們在了解漢麻整個生產工藝,享受漢麻文化,體驗漢麻產品抑菌及舒適性的同時,讓漢麻文化走進生活、美化生活。

季國苗表示,2014年“吉麻良絲”投資100余萬元在紹興柯橋創意大廈成立了第一家以漢麻為主題,占地1300余平方米的美學生活館,該漢麻生活館分漢麻歷史文化區、紗線區、染整面料區、成品區等功能區塊,包括“吉麻良絲”最新研發生產的漢麻家居服、童裝、僧袍、職業裝等十六大系列產品。消費者進入漢麻生活館,既可以了解漢麻文化、紡織歷史,又可以隨意選購體驗具有吸濕排汗、抗菌除臭、抗紫外線等多種功能的漢麻紡織品。

為更好地傳承漢麻文化,讓更多人了解漢麻產品,2016年“吉麻良絲”再次投資100余萬元在紹興魯迅故里創立了漢麻美學博物館,無論從博物館設計還是內部陳列展示等方面,都將旅游文化與漢麻文化進行了巧妙融合,既可以作為旅游景點推介又可以作為學校的教育基地。據了解,里面不僅展示了系列古代的漢麻織品及紡制工具,而且還結合本地旅游特色開發了系列漢麻旅游紀念品,如書簽、手機袋等。

目前,“吉麻良絲”這種體驗生活館的展銷模式使得“吉麻良絲”品牌知名度、美譽度不斷提升,得到了眾多消費者的認可和高度評價,尤其是備受高端消費者的青睞。在這里你不僅可以品茶讀書,徜徉在漢麻文化長河里,了解漢麻織品的悠悠歷史,同時,還可以現場體驗織布等傳統工藝。尤其通過對產品的觸摸體驗,還能充分感受現代漢麻織品的抗菌及舒適等性能。在這里,你可以讀懂漢麻,切身體驗“吉麻良絲”所宣揚的健康舒適的高品質生活。

“未來,‘吉麻良絲’產品立足漢麻制品,分類更加精細,定位更加精準。開設在各大商場內的‘吉麻良絲’專柜也會慢慢被生活館覆蓋,所有的‘吉麻良絲’旗艦店都將以漢麻美學生活館和博物館的形式面向國內外消費者。同時,還會有針對性的在一些旅游景點建設生活館,將漢麻文化更好地進行發揚和傳承。”

季國苗表示,雖然開設生活館在展館設計、產品搜集陳列、房租及裝修等方面會花費大量的時間和金錢,但消費者的認可就是一種最好的詮釋和回報。“吉麻良絲”不走尋常路,做出自己的特色,深挖漢麻文化內涵,讓漢麻服飾文化走進生活、美化生活,并一步一步邁上功能性高端服飾品牌的臺階。

未來,“吉麻良絲”旗艦店將以漢麻美學生活館和博物館的形式面向國內外消費者。