我國城鎮化進程將開啟3.0版。我國城鎮化已從資源、要素、產業向城鎮集中的1.0,城市病顯現的2.0,進入城市功能疏解的3.0時代,并將通過鄉村振興、特色小鎮、城市化多政策、多手段實現。

特色小鎮將成重要載體

據權威人士透露,我國城鎮化發展路徑正在轉向城市資源產業要素向外擴散。“城鎮化1.0是我國城市發展的初始階段,資源、要素、產業都向城鎮集聚。隨后,城市數量增多,人民生活水平大幅提高,同時污染、交通擁堵等大城市病接踵而至,城鎮化進入2.0時期。”

上述人士表示,城市病對生活質量的提高起到抵消作用,這也意味著城鎮化路徑必須改變。“城鎮化將從過去一味向城市集中,轉向將城鎮集中的功能向周邊擴散,向小城鎮、小城市擴散,這也成為城鎮化3.0的重要表現。”

具體來看,城鎮化不再僅僅是農民上樓、入城這一單一手段,而是通過鄉村振興戰略、特色小鎮為主要抓手。其中,鄉村振興將對我國未來一段時間內“三農”問題影響深遠,既是農村產業的振興,又重在農業的振興。特色小鎮,則在我國新型城鎮化的總思想引導下,成為城鄉融合發展,城鄉統籌發展的重要基石。

“特色小鎮是鄉村之頭、城鎮之尾,處于中間位置,同時其也處于城鎮化和鄉村振興的中間。因此,特色小鎮將成為城鎮化3.0中承接功能轉移的重要載體。”上述人士說。

對此,國家發展改革委城市和小城鎮改革發展中心主任徐林也表示,黨的十九大報告提出要以城市群為主體、構建大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮格局。我國的城鎮化需要形成大、中、小城市和小城鎮協調發展的關系,而要形成這樣一種關系,小城鎮和特色小鎮的發展毫無疑問將會扮演極其重要的角色和作用。

徐林認為,小城鎮和特色小鎮作為連接城市和鄉村的紐帶,是城鄉之間一個很重要的緩沖地帶,應當吸納更多的城鄉人口。而特色小鎮建設,有利于形成創業和創新的平臺,真正培育構建一個產、城、人、服緊密融合的一個新型城鎮。

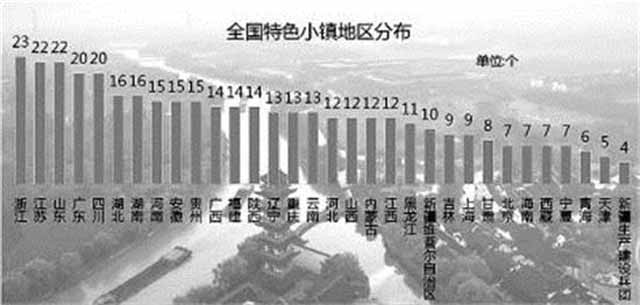

事實上,現階段多省啟動特色小鎮培育創建工作。全聯房地產商會特色小鎮分會首屆年會發布的《2018中國特色小鎮白皮書》介紹,目前,全國31個省市自治區中,有23個地方政府啟動了特色小鎮培育創建工作,其中發改委牽頭的有19家,住建廳牽頭的有4家(四川、湖北、吉林、內蒙古),僅北京、新疆、上海、河南、山西、貴州、青海、西藏8個省市尚未啟動。

“雖然各地涌現不少有特點的特色小鎮,但也出現‘盲目跟風’。”徐林指出,特色小鎮建設出現了運動化的趨勢,成了政府的任務工程、政績工程,容易產生揠苗助長的效果。

徐林表示,此前四部委發文對特色小鎮建設過程中存在的各類問題進行統一的規范,避免盲目建設,防止千鎮一面。要防止在這個過程中出現新的政績工程和形象工程,也要防止政府的大包大攬和加劇債務風險。

對此,前述權威人士也表示,特色小鎮需避免規模的不合理擴張,并符合一定的條件標準。“目前很多特色小鎮只有一家企業,這是不可以的,打造特色支柱產業是特色小鎮的命脈所在。”

未來對特色小鎮的認定或將標準化。該人士指出,特色小鎮面積應把握在3平方公里左右,打造20個左右的具有一定規模的企業,每個企業平均可帶來4億元左右財政收入,特色小鎮就業的員工年收入應該達到6萬元左右,小鎮吸引人口5萬人左右。“這樣的特色小鎮一定是可持續,一定是有競爭力的,也一定是有生命力的。”

值得一提的是,我國首個建設特色小鎮的浙江省,日前出臺全國首個地方版《特色小鎮評定規范》。規范明確特色小鎮,相對獨立于城市和鄉鎮建成區中心,原則上布局在城鄉結合部。規劃面積一般控制在3平方公里左右,建設面積一般控制在1平方公里左右。

特色小鎮如何“特”?

國家發展改革委有關負責人日前在首屆中國特色小鎮論壇上透露,國家發改委將會同有關部門對特色小鎮建設進行統一規范,嚴格控制建設數量,實行寬進嚴定動態淘汰的管理制度。

這也表明,戴上特色小鎮“帽子”,并非意味著一勞永逸,特色小鎮建設將進入新的規范發展階段。

①數據——“不能把特色小鎮當成筐”

自從2016年起,我國倡導特色小鎮的建設,在地方政府和開發商的積極參與下,各種各樣名號的特色小鎮層出不窮。當前,各地政府都在規劃特色小鎮,據統計,目前全國特色小鎮總計劃數量已超過1500個,加上住建部此前公布的403個特色小鎮,今后全國將會出現近2000個特色小鎮。

數據的變化可以反映出目前我國特色小鎮建設“熱”的持續升溫。在連續兩年火熱之后,我國特色小鎮的發展也來到了一個新的十字路口。

一方面,各地建設特色小鎮的熱情不減,一些地區大膽探索,打造出了一批有產業特色、環境優美、宜業宜居的特色小鎮,彰顯出了鮮明的獨特性和旺盛的生命力;另一方面,在快速落地的同時,一些地區特色小鎮建設主線思路不清晰、發展盲目、特色缺失,出現了一系列值得關注的共性問題不容回避。

談及特色小鎮建設中遇到的問題,國家發改委城市和小城鎮中心副主任喬潤令指出:“目前,特色小鎮出現的主要問題有:第一,空心化,沒有產業;第二,特色小鎮走向房地產化;第三,地方政府過度借債搞特色小鎮。”

而在近日舉辦的2018年特色小鎮創新發展年會上,商務部原副部長魏建國則指出,未來世界的競爭不是單個城市的競爭,而是城市群的競爭。特色小鎮的建設,將成為下一步打造全球最好城市群的最大競爭力,而特色小鎮的發展最缺的兩個字是“理念”。

在魏建國看來,特色小鎮要健康發展,需要警惕三個誤區。首先是不能搞“非理性的城鎮化建設”,依靠房地產、大規模投資來造鎮、造城,這是對新型中國特色小鎮的一種誤解;其次是要警惕“非產業化因素”,靠歷史文化、自然風光建設特色小鎮,只是整個特色小鎮里面的一種類型,不是全部類型;第三,要避免同質化現象,有些特色小鎮的同質化不僅是表面風光的同質化,更是服務過程、迭代過程的同質化,這對特色小鎮建設的損害非常大。

在首屆中國特色小鎮論壇上,國家發展改革委規劃司劉春雨指出,近年來,國家發展改革委會同有關部門對各地區特色小鎮和小城鎮建設進行了大量實地調研,發現需要引起高度關注、及時規范的一些突出問題。

“很多地方盲目把產業園區、旅游景區、體育基地、美麗鄉村、田園綜合體戴上特色小鎮‘帽子’,特別是把特色小鎮錯誤理解為行政建制鎮,在幾十平方公里以上的空間內推進建設。這種概念上的混亂,違背了特色小鎮建設初衷,無法實現在一個集聚的空間范圍內推進供給側結構性改革和產業轉型升級。”劉春雨說,一些地區照搬照抄浙江經驗,“學形不學魂”,在產業發展、規劃設計等方面缺乏地域特色。失去了特色,小鎮也就失去了生命力,就會喪失發展機遇。

針對特色小鎮發展中的問題,2017年12月4日,國家發展改革委會同國土部、環保部、住建部聯合印發實施了《關于規范推進特色小鎮和特色小城鎮建設的若干意見》,其中明確提出,不能把特色小鎮當成筐、什么都往里裝,不能盲目把產業園區、旅游景區、體育基地、美麗鄉村、田園綜合體以及行政建制鎮戴上特色小鎮的“帽子”。

在實踐的探索和政策的導向中,關于特色小鎮建設的深入思考逐漸拉開帷幕。

②場景——促進產城人文融合

深冬季節,位于河北大廠的影視小鎮里風輕云淡,園區內道路干凈整潔。暗紅色的歐式建筑有序排開,尖拱屋頂,弧形門窗,大門處的“天眼”格外醒目,“大廠影視小鎮”幾個乳白色大字星味兒十足。獨特的風情讓人感到,這里不僅是影視小鎮,也是綠水環繞、人文與自然交融的生態風情小鎮。目前,這一園區每年將吸引5部國際國內大片拍攝制作,10部中小電影制作,形成了完整的影視制作產業鏈,初步形成產業聚集效應。

難以想象,三年前這里還是一片荒坡地。回憶起發展歷程,大廠的影視小鎮負責人李穎感慨萬千。

“這片土地原本就是一個大高坡,當時草比我都高。”李穎說,剛開始半年時間都在研究大的產業方向,后來方向定了,就開始研究怎么落地。“我們訪談了中國電影圈上百個企業,根據大廠發展的訴求和當地的特點,逐漸地做出了幾期規劃。我們花了很多心思來研究先做什么、后做什么、怎么樣聚集產業”。

科學的規劃和產業布局,讓大廠影視小鎮的產業與區域特色與特色小鎮建設要求不謀而合。

黨的十九大報告指出,要“以城市群為主體構建大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮格局,加快農業轉移人口市民化”,明確了我國未來城鎮化的路徑和方向;2017年12月,中央經濟工作會議指出,要“引導特色小鎮健康發展”,這是“特色小鎮”一詞首次在中央經濟工作會議中亮相。

從政策的指向中可以看出,作為我國城鎮化發展的重要抓手,特色小鎮建設已經進入了中央視野。

從全國來看,特色小鎮作為新生事物,其原始經驗來自于浙江。從特色小鎮的范本“云棲小鎮”可以看出,它不是傳統意義上的“鎮”,而是一個“特而強、聚而合、小而美、活而新”的區塊和平臺。

作為人口及產業的核心載體,特色小城鎮早已成為發達國家城鄉均衡發展的重要經濟活力點。例如,美國高科技小鎮集聚的硅谷,人口不到美國的1%,但GDP占比卻高達4%~5%。

在經濟新常態下,作為經濟、產業、文化發展的主要載體,特色小鎮也將成為中國新時期經濟發展的增長極,應該建成一個融合文化、旅游、社區功能的創新創業發展平臺,而不是一個僅僅為發展房地產而堆砌起來的“空殼子”。

國務院發展研究中心原副主任盧中原認為,新型城鎮化中的“新型”二字,應該體現在以人為核心的城鎮化,城鎮化不應僅是“造城”,不將人的因素納入考量的范疇,就不是真正的新型城鎮化。這也是特色小鎮建設的要義和關鍵所在。

對于如何進行特色小鎮建設,喬潤令建議:“特色小鎮的發展需要將‘三生融合’,即生態、生產、生活融合,這樣一種理念可能是城市下一步發展重要的一個參照。另外,特色小鎮高度強調文化和生態,文化一定要融入特色小鎮當中,改變我們原來‘千鎮一面’的現象。”

③案例——走少而特、少而精之路

提起文創產業,很多人會認為文創是城市的產物,然而在安徽蕪湖市六郎鎮,卻被用于鄉村振興。承載著振興鄉村的夢想,這里將文化基因注入傳統產業,打造出了一個集文創、生態、美育為一體的煥發勃勃生機的小鎮。小鎮發展的“秘訣”,就是依托鄉村振興戰略,聚焦特色農業和鄉村旅游,走出了一條少而特、少而精、少而專的發展之路。

六郎鎮的特色小鎮發展再次表明,一個優秀的特色小鎮絕不僅體現在建筑風格和街區環境上,也往往要以發展一個或多個當地特色產業為根基,并著力在各個方面挖掘產業的文化附加值。

“文化是特色小鎮的內核,新型社區的認同與維系需要新的文化凝聚力。同時,新型社區需要新型社區文化作為生產與消費的動力。因此,在特色小鎮建設過程中,要努力營造中國小鎮‘文化模式’新路徑,實現區域文化與特色小鎮建設的協同發展。”廈門大學教授張先清說。

然而,從目前建設情況看,一些地區在特色小鎮文化保護方面,存在認識上的誤區與偏差。對古村落盲目改造,破壞植被、水系、農田等生態系統,一些民間傳統勞作方式難以傳承創新。對此,清華大學教授張小軍認為,應建立人類發展、文化遺產保護和特色小鎮建設“三位一體”的發展模式,充分尊重當地文化原貌與特色。

專家指出,在鄉村振興和特色小鎮建設中,只有把文化作為產業發展的內生動力,使特色小鎮文化遺產傳承有序、人文氣息濃郁深厚、文化產業特色鮮明、文化生態優美精致、多種功能互動疊加,特色小鎮的可持續發展目標才能成為現實。

“培育特色小鎮的內涵要圍繞‘特色’,如特色古鎮文化、特色民間技藝、特色中醫藥等,絕非一個簡單復制的造城運動。”交通銀行金融研究中心高級研究員夏丹說,進行特色小鎮的規劃和建設,應該是順應人口集聚和生產生活需要的良性開發過程。

在特色小鎮建設中,突出文化特色已經成為各地實踐中的共識——浙江提出,運用“文化+”的動力和路徑,有效助推特色小鎮建設,充分發揮文化在塑魂、育人、興業、添樂、揚名等方面不可替代的作用,切實指導特色小鎮挖掘文化資源、提供文化服務、提煉文化品質,真正在特色小鎮建設中塑造文化靈魂,樹立文化標識,留下文化印象;

安徽提出,要切實保護好特色小鎮的自然景觀和古建筑、老街巷、特色民居等人文景觀,突出地域文化特色,培育和豐富特色小鎮文化內涵;

江蘇則提出,每個細分產業原則上只培育創建一個特色小鎮,構建小鎮大產業,努力打造具有世界影響力的產業集群和知名品牌。旅游風情小鎮要著力于促進旅游產業,特別是鄉村旅游轉型升級、提質增效……

“在我國廣大城鎮,尋找具有地方特色和經濟發展潛力的產業并不難,關鍵難在其同時能夠與地方的歷史民俗、文化風貌實現有機融合發展,讓文化要素提升產業含金量。若能真正把文化作為產業發展的內生動力,那么特色小鎮所提倡的宜居、人文、環保、可持續等理想化發展目標自然就容易成為現實。”夏丹表示。

特色小鎮到底該咋建?

近日,國家發展改革委、國土資源部、環境保護部、住房城鄉建設部四部委針對特色小鎮發展現狀聯合發表了《關于規范推進特色小鎮和特色小城鎮建設的若干意見》(簡稱《意見》),其中一個最重要的變化引起人們廣泛熱議,即申報審批的權限從住建部轉移到了國家發改委。

這是一個鮮明的信號,即特色小鎮不再是一個地產事件,而是一場重大的經濟改革。從另一個方面講,也能看出政府的決策更趨于理性和科學。

2016年,國家發改委聯合住建部、國土資源部和財政部發文,要求到2020年培育1000個特色小鎮。然而,在發展特色小鎮的過程中,一些地方政府大包大攬,把特色小鎮作為融資平臺來打造,希望利用特色小鎮擴大當地的固定資產規模,推動當地GDP的增長,甚至還出臺了特別的考核要求,形成了一哄而上的局面,投資動輒數十億、上百億,一些產業園區、旅游景區,甚至房地產等項目紛紛鉆空子,戴上“特色小鎮”帽子。一時間, 發展特色小鎮變成了一場地產躍進,僅一年多全國就建起403個特色小鎮。

從政府打造的第一個“特色小鎮”——“云棲小鎮”可以看出,它不是傳統意義上的“鎮”,而是一個“特而強、聚而合、小而美、活而新”的區塊,發改委此次《意見》,明確厘清了“特色小鎮”概念,即“在幾平方公里土地上集聚特色產業、生產生活生態空間相融合、不同于行政建制鎮和產業園區的創新創業平臺”。

作為人口及產業的核心載體,小城鎮早已成為發達國家城鄉均衡發展的重要經濟活力點。例如,美國高科技小鎮集聚的硅谷,人口不到美國的1%,但GDP占比卻高達4%—5%。

無疑,在經濟新常態下,作為經濟、產業、人口主要載體,特色小鎮也將成為中國新時期經濟發展的增長極,應該建成一個聚焦了特色產業,融合文化、旅游、社區功能的創新創業發展平臺,而不是一個空殼子。

發展特色小鎮重在科學培育而非簡單跟風。面對這一新的發展需求,政府部門應該汲取以往發展中存在的盲目投資、貪大求快和千城一面的教訓,讓“指揮棒”更科學,切實引導產業、人才、資金和土地的合理配置,讓特色小鎮成為經濟新常態下名副其實的增長極。